1951年12月24日清晨,湘江冷雾未散,长沙市工务局的卡车已经在烈士公园工地忙碌。现场负责的工程师突然接到通知:奠基仪式提前到翌年元旦,并由程潜和黄克诚共同主持。消息传出,市里立刻冒出几句嘀咕:“程潜过去是国民党将领,让他站在最前面合适吗?”

长沙打算修建烈士公园,最初并不在政府年度计划。1950年“清剿”结束后,湖南各县的烈士陵墓数量巨大,分散又零乱,群众祭扫不便。省政府开会讨论集中纪念设施,园址选在碧湘街东北角,规划部按苏式公园标准设计湖面、纪念塔、英名墙,预算二百余万元。可一到“谁来主持”这个环节,委员们意见分歧,会议一连拖了三次。

分歧的焦点在程潜。和平解放湖南的第一个签字者,建国后又任省政府主席,可在一些干部眼里,他仍然是“旧军人”。程潜本人反倒谨慎,曾表示“我坐在主席台后排就行”。黄克诚却坚持把他推到前排,用一句话概括:“参加革命的时间早晚不重要,关键看在关键时刻站在哪一边。”

故事得从1949年说起。那年五月,毛泽东在西柏坡点名让黄克诚去湖南:湘西是匪患区,洞庭湖是粮仓,湖南能否平稳过渡,对南下大军至关重要。黄克诚临行前只带三句话——跑步进入湖南、用政治争取最多的人、对土匪要狠。七月,程潜、陈明仁宣布起义,长沙城门大开,湖南成为华中惟一没有经历巷战的省会城市。正是那一刻,黄克诚与程潜第一次握手,“湖南的事情,一起扛”成为约定。

随后两年,两人合作密切。湘西剿匪,47军主力打“八面山”,悄悄爬崖夜袭,程潜专门批复“首恶必办、胁从不究”,7000余名散兵游勇下山缴械。剿匪同时要保产粮,洞庭湖区水利修复,黄克诚批给农田灌溉队人手,程潜签放木材、石灰指标。地方干部感慨,“两位首长唱同一台戏,匪患清了,秋粮增了。”

1951年底,公园筹委会名单上理所当然写着程潜、黄克诚。可一部分年轻同志还是担心“立场”问题。黄克诚索性召开碰头会,把理由掰开揉碎:

“第一,程潜率部起义救了长沙,湖南能少流血,他功不可没; 第二,烈士公园纪念的不只共产党员,有辛亥、北伐、抗战、解放,各个阶段的牺牲者都在内,由程潜出面代表多党派恰当; 第三,毛主席当年北平车站亲迎程潜,用意就在‘团结’,省里做公园,也要把这种胸怀落在砖瓦上。”

三句话说完,会场静了两分钟,然后有人轻轻鼓掌。程潜后来回忆,当晚有人跑来告诉他“黄政委顶住了”,他只回了四个字:“理所当然”。

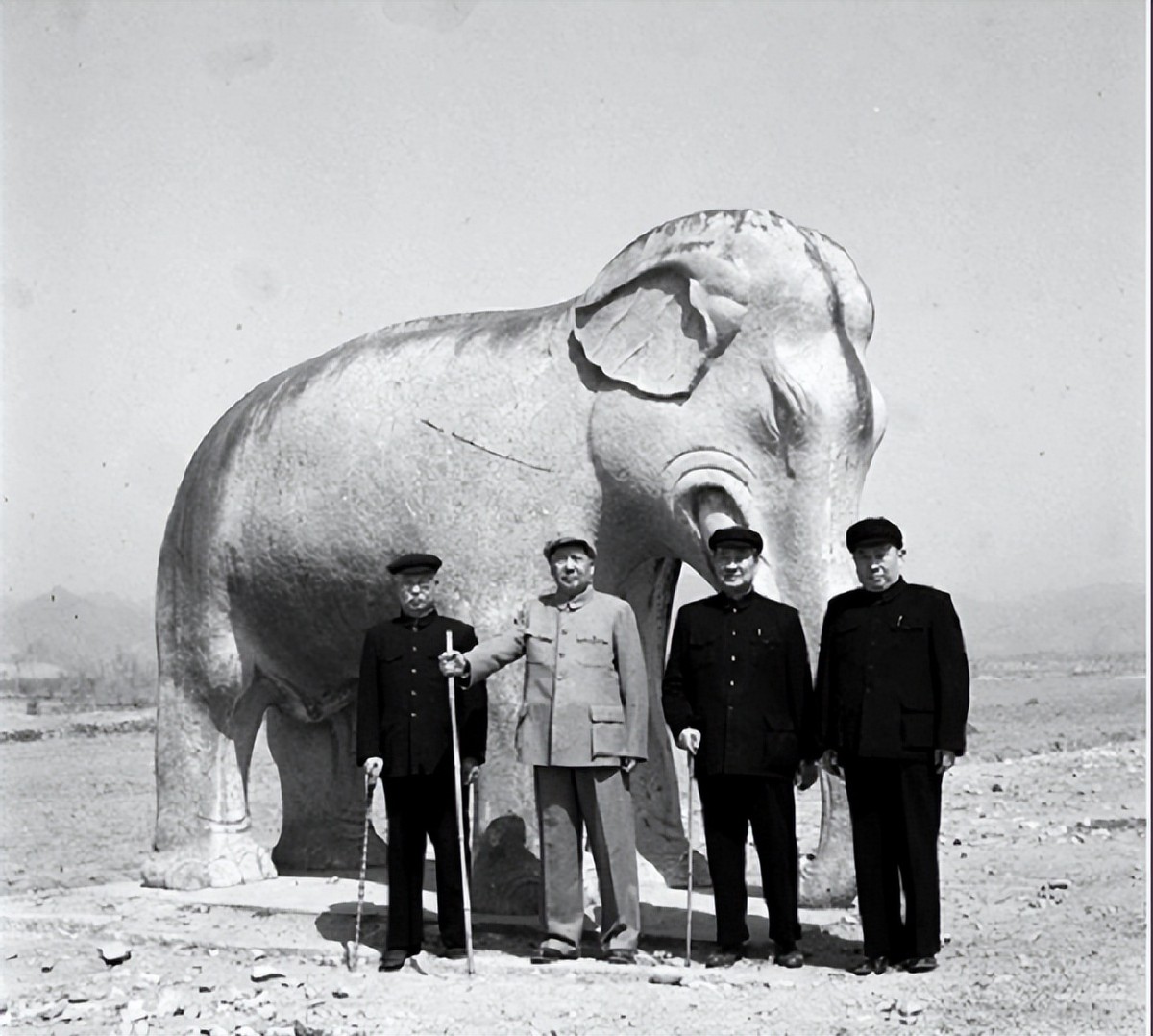

1952年元旦,长沙飘起细雪。奠基台前,程潜着呢大衣,黄克诚穿军装,两人轮流铲下第一锹土。旁边一位老工人压低声音:“过去的隔阂,就这一锹埋了。”不到十分钟,礼成,人群散去,工程立即开挖。

奠基仪式之后,黄克诚陪程潜巡查工地时提到公园北侧的烈士塔设计,他建议塔身刻9000多个烈士姓名。程潜点头说:“名字要刻全,后人来此先看人名,再看纪念塔,才知这土地凭什么稳固。”这句话后来被刻在塔基内壁。

同年春末,程潜与黄克诚一起赴韶山,校长熊泽民请求扩建村校。程潜当即批款500万元新币,黄克诚另外协调军区仓库捐出旧桌椅。6月竣工开学,教室墙上写着“为人民读书,为祖国强壮”。程潜侧身看了一会儿,自语一句:“这比当几年师长更值。”

10月,中央调黄克诚进京任副总参谋长。他启程前夜,程潜摆一桌米酒。“部队是你长项,湖南还有几年建设期,你得常回来看看。”黄克诚举杯:“只要革命需要,一封电报我就到。”短促的对话,成了两人最后的湘江夜谈。

次年,烈士公园主体完工,碑座右侧立一方小石,刻字“奠基人:程潜 黄克诚 民国卅一年抗战起,公元一九五二年落成奠基”。长沙市档案馆保存的施工日志证明,当初那场关于“合不合适”的讨论,再没被提起过。