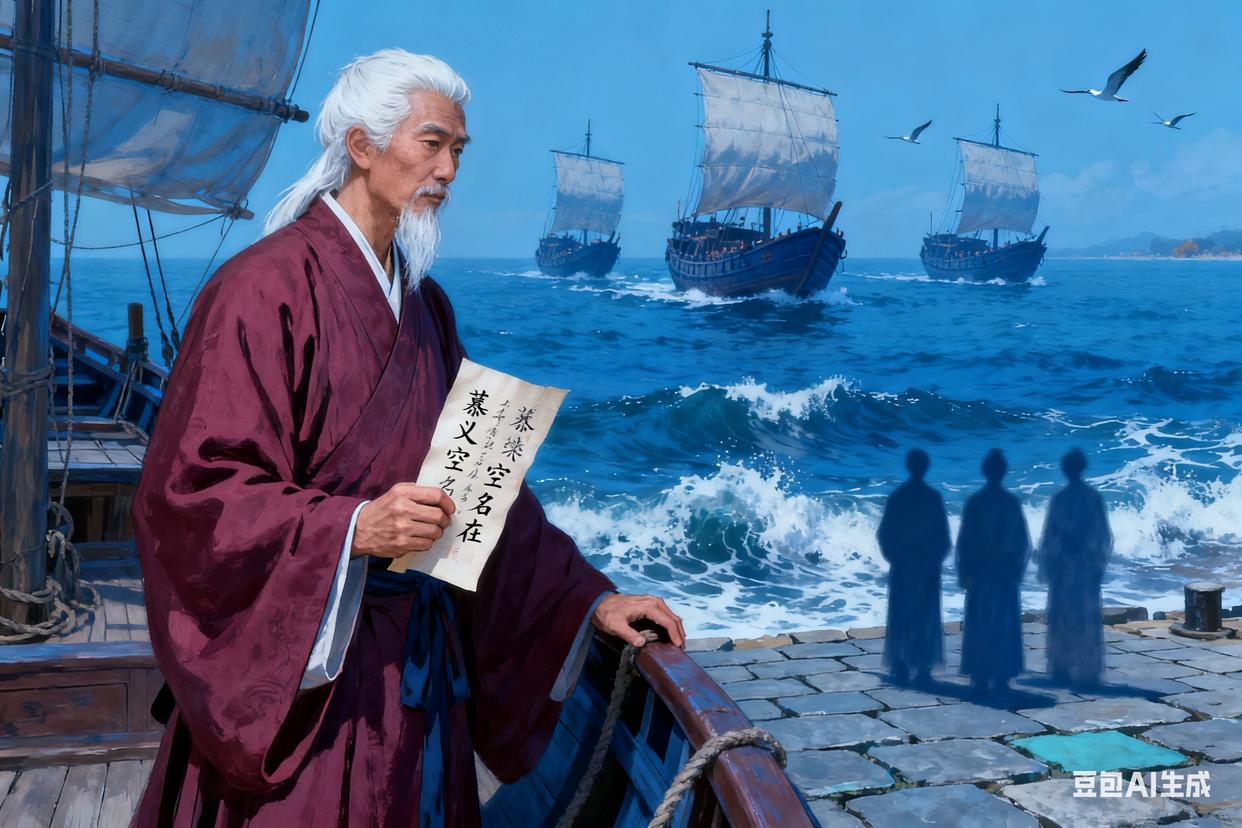

风卷帆影,泪湿诗笺。天宝十二年(753年)的明州港(今浙江宁波),秋潮拍打着码头的青石板,六十五岁的阿倍仲麻吕伫立在船头。他身着唐式绯色散官袍,白发被海风拂得凌乱,手中紧握的诗稿上,“慕义空名在,偷生万事非”的墨字已被泪水晕开。目光越过翻涌的东海,望向海天相接的远方——那里是他魂牵梦绕的故乡日本,可身后,是他生活了五十三年的唐土长安,是与李白、王维煮酒论诗的知己,是从十六岁少年到白发老者的半生岁月。潮声呜咽,似在为这场“归乡未竟、客居终生”的跨洋情谊,低吟浅唱。

阿倍仲麻吕的一生,如一座横跨东海的石桥,以赤诚为基,以文化为梁,在盛唐与日本的文明交融中,用五十三年的客居生涯,书写了“跨越山海、互鉴共生”的传奇。他出身日本奈良贵族,十六岁时(开元五年,717年)作为遣唐使随船队西渡东海,千里迢迢抵达长安。彼时的大唐,正是“开元盛世”的巅峰,长安作为世界之都,“胡商云集,万国来朝”,他被这片土地的繁华与包容深深吸引,遂改名“晁衡”,入国子监求学。《旧唐书·东夷传》载其“性聪敏,好读书,通经史,尤工诗”,凭借过人的才华,他不仅通过科举考中进士,更历任左补阙、秘书监等职,成为唐代官员中罕见的外籍人士——这份“唐廷信任”,既是对他个人能力的认可,更是盛唐“海纳百川”气度的缩影。长安与东海的地理阻隔,恰成了他“文明互鉴”的见证。他在长安的五十三年里,既是大唐文化的“学习者”,也是日本文化的“传播者”:在国子监,他潜心研读《诗经》《礼记》,将儒家经典的智慧带回日本,推动日本“大化改新”后的文化革新;在朝堂,他向玄宗介绍日本的典章制度、民俗风情,让大唐对东邻有了更真切的认知;在诗坛,他与李白、王维结为挚友——李白曾与他同游曲江,写下“相逢问疾苦,泪尽日南珠”的诗句;王维则在他拟归乡时,赠诗“乡树扶桑外,主人孤岛中”,道尽友人的牵挂。这种“以诗为媒、以心相交”的友谊,超越了国籍与语言,成了中日文化交流最动人的注脚。

天宝十二年的“归乡之旅”,虽未抵达终点,却让他的情谊传遍两国。彼时他已年过花甲,思乡心切,遂随日本第十一次遣唐使船队启程回国。不料船队行至东海时遭遇风暴,他所乘的船只触礁,漂流至越南,一度被传“溺亡”。远在长安的李白听闻噩耗,悲痛万分,挥笔写下《哭晁卿衡》:“日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧”——这首诗,既是友人的哀悼,更成了中日友谊的千古绝唱。幸运的是,阿倍仲麻吕最终脱险,两年后辗转回到长安。经此一劫,他彻底放下归乡之念,选择终老唐土,直至大历五年(770年)病逝于长安,享年七十三岁。日本《古今集》在记载这段往事时,特别提到“晁衡望月而思故乡,虽客死唐土,然其名与中日之谊,永载青史”,“晁衡望月”也从此成为跨越山海的友谊象征。他的价值,远不止“一个外籍官员的生涯”,更在“文明互鉴的实践”。他将大唐的汉字、历法、诗歌、科举制度带回日本,推动日本从“部民制”向“中央集权制”转型,促进了日本“奈良时代”的文化繁荣;他在大唐传播日本的茶道、服饰、音乐,让长安的贵族与文人对“东瀛文化”有了全新的认知——这种“双向的交流”,不是一方对另一方的“输出”,而是彼此的“汲取与滋养”,恰如东海的浪潮,既向东输送大唐的文明,也向西带回日本的风情。

千年后的今天,当我们在奈良的唐招提寺看到鉴真和尚的雕像(鉴真与阿倍仲麻吕同为中日交流使者),在西安的阿倍仲麻吕纪念碑前驻足,在“中日友好交流年”活动中见证两国青年的互动,仍能感受到阿倍仲麻吕“唐土寄余生”的精神温度。他留下的,不仅是一段个人传奇,更是一种“跨越山海、互鉴共生”的文明智慧——这种智慧,在当代“人类命运共同体”的理念中,愈发闪耀着时代光芒。如今,我们通过“一带一路”与世界各国开展经贸文化交流,如阿倍仲麻吕般“以开放的姿态拥抱世界”;我们在国际舞台上倡导“文明平等对话”,反对“文明优越论”,如他般“以赤诚的心意尊重差异”;我们推动中日两国在科技、文化、环保等领域的合作,如他般“以持久的友谊化解隔阂”。这份来自盛唐的“跨洋情谊”告诉我们:民族复兴从来不是“闭门造车”,而是在与世界的互鉴中发展;人类的共同未来,从来不是“零和博弈”,而是在跨越山海的合作中共生。明州港的潮声依旧,长安的明月仍照古今,阿倍仲麻吕的诗稿虽已泛黄,但他用一生践行的“文明互鉴”精神,却如东海的灯塔,历经千年仍指引方向。它提醒我们:在新时代的征程上,要以阿倍仲麻吕为鉴,以开放为帆,以友谊为桨,在人类命运共同体的海洋中,继续书写跨越山海、互鉴共生的新篇章。