不少人觉得,婚前为买房吵架是“感情裂痕”,可面对广东三线那套法拍房的争执,与其纠结“要不要继续”,不如用经济学的成本思维拆一拆:这场吵,本质是双方对“收益、风险、契约”的认知没对齐,而非感情真的出了问题。

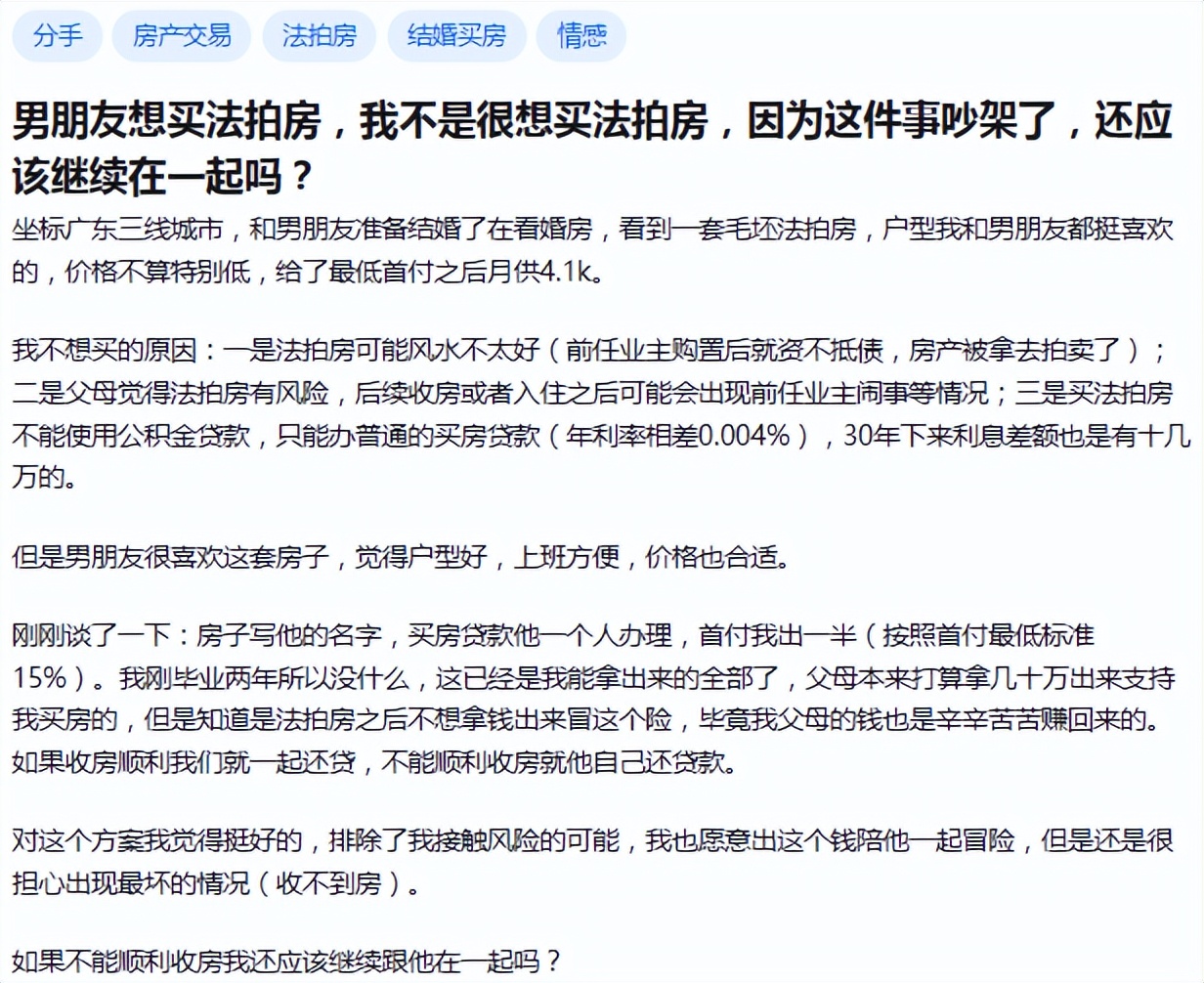

先看争执的核心——法拍房的“好”与“怕”。男友认“户型好、上班近”,是看到了“隐性收益”:每天省下的通勤时间,长期来看是能转化为休息、工作的机会成本;而女方担心的“风水”“前任闹事”“利息差”,其实都是可拆解的成本。“风水顾虑”是信息不对称带来的心理成本,前任资不抵债和房子本身的使用价值无关,去法院查清楚处置原因、拿到“清场交付”承诺,就能把这种成本降下来;“收房风险”是交易成本,法拍房有法院背书,提前核查产权、是否有租赁占用,就能把“未知风险”变成“可评估的固定成本”;至于30年十几万的利息差,是明确的财务成本,但要和“通勤便利、户型适配”的隐性收益比——若每天少1小时通勤,30年累积的时间价值,未必比利息差少。

更该关注的是那笔“首付约定”里的“契约漏洞”。女方拿出全部积蓄,父母不愿出资,不是“不支持”,而是“契约不明确”带来的风险规避。经济学里没有“无条件的信任”,只有“有约束的合作”。男友说“写我名、我还贷,不顺我自己扛”,缺了关键的“退出机制”:若收房失败,女方的首付怎么退?退多久?口头承诺的问题,是未来出纠纷时,双方要花极高的“协商成本”——这成本可能比法拍房风险更伤感情。

其实这套法拍房,更像“关系磨合剂”。薛兆丰说“所有选择都是权衡,所有权衡都看成本”,若男友愿意陪女方跑法院、查产权、补协议,哪怕没拍成,也是双方一起“分摊决策成本”——这过程攒下的,是未来面对问题的“合作默契”;可若他只催出钱、回避风险,才是“成本转嫁”,比房子问题更该在意。

说到底,婚前为买房吵没必要。法拍房买不买不重要,重要的是两人能不能一起算“成本账”——毕竟未来几十年,比一套房难的事多了,连一次买房的成本都算不齐,怎么算好一辈子的日子?