广州发愤图强的决心,已经很明显了。

最近,广州连发了两份文件,推动经济与产业发展。

一份是10月21日发布的《广州市提振消费专项行动实施方案》。

该《方案》围绕“扩大消费规模、提升消费品质、推动消费升级”目标,提出了八部分33条具体措施。

包括居民就业增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动、大宗消费更新升级行动、消费品质提升行动、消费环境提升行动、限制措施清理优化行动、加强政策支持保障。

目前中国正在努力推进向消费型经济转变,而作为本就是消费型社会的广州,消费对广州经济的拉动作用,无需赘言。

这份《方案》旨在进一步释放广州的消费力,为年度GDP目标做最后的冲击。

另一份,则是影响广州未来几十年城运的文件《广州市关于加快培育发展未来产业的实施意见》。

产业是一个城市兴衰的关键。

这几年,广州逐渐被北上深拉开差距,关键就在于产业掉队。

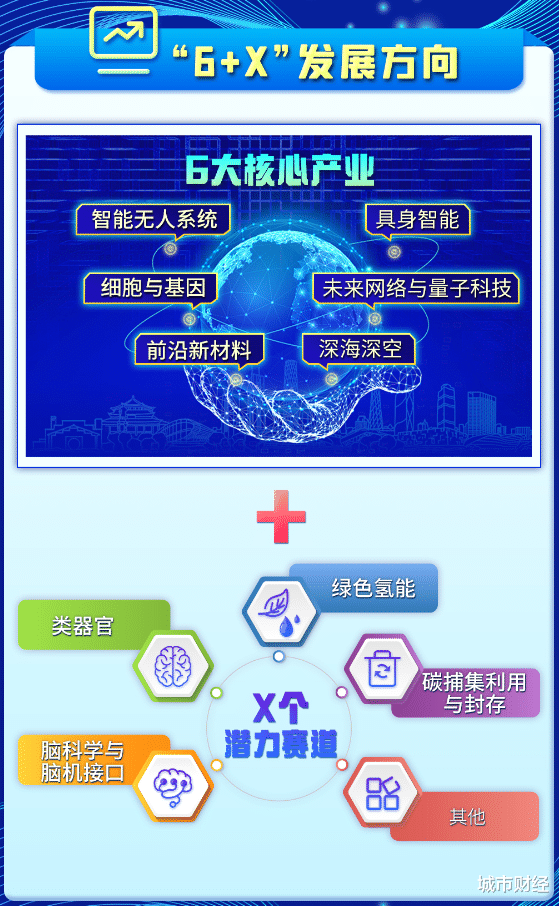

为此,广州开启了未来产业的全盘谋划:6+X。

其中的“6”,是指智能无人系统、具身智能、细胞与基因、未来网络与量子科技、前沿新材料、深海深空等6大未来产业。

“X”,是指,绿色氢能、类器官、脑科学与脑机接口、碳捕集利用与封存等其他产业。

《意见》提到:

到2029年,未来产业技术创新、产业培育全面发展,突破一批重点领域关键核心技术,场景示范效应深度拓展,创新主体活力充分,产业竞争力加速跃升,基本形成未来产业集聚发展态势。建成5个以上未来产业先导区,10个未来产业高能级创新平台,50个概念验证中心和中试平台,100个首试首用应用场景,培育1000家未来产业引领型企业,形成万家未来产业新星企业融通发展的态势。

到2035年,未来产业全过程创新链基本完善,形成一批引领科技前沿的标杆性产品和服务,打造若干具有国际影响力的未来产业集群,产业规模持续壮大,实现“科技强—企业强—产业强—城市强”的跃升,成为全球未来产业重要策源地和发展高地。

若能实现如此宏愿,广州一线城市的地位,无人可以撼动。

02 | 广州的危机感广州为城运而战背后,是广州的气运正在告急。

这两年,受汽车工业的洗牌影响,广州的经济发展陷入了严重水逆,广州也感受到了前所未有的危机感。

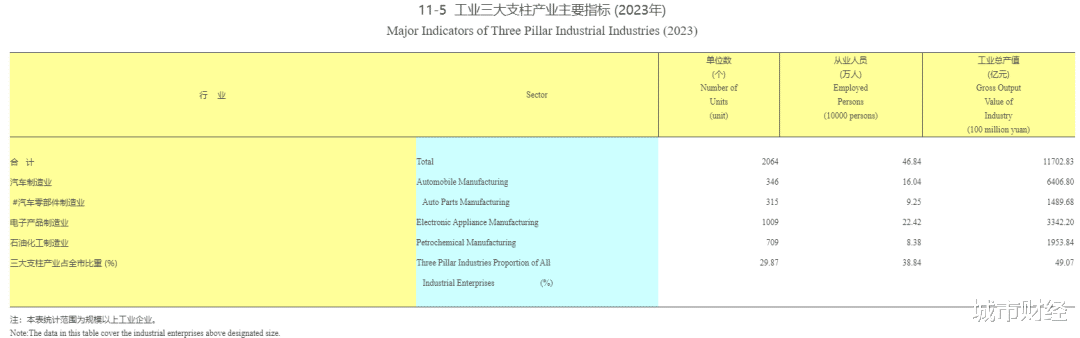

汽车工业对广州有多重要,可以看一组数据。

以广州汽车产量最高的2023年来看。

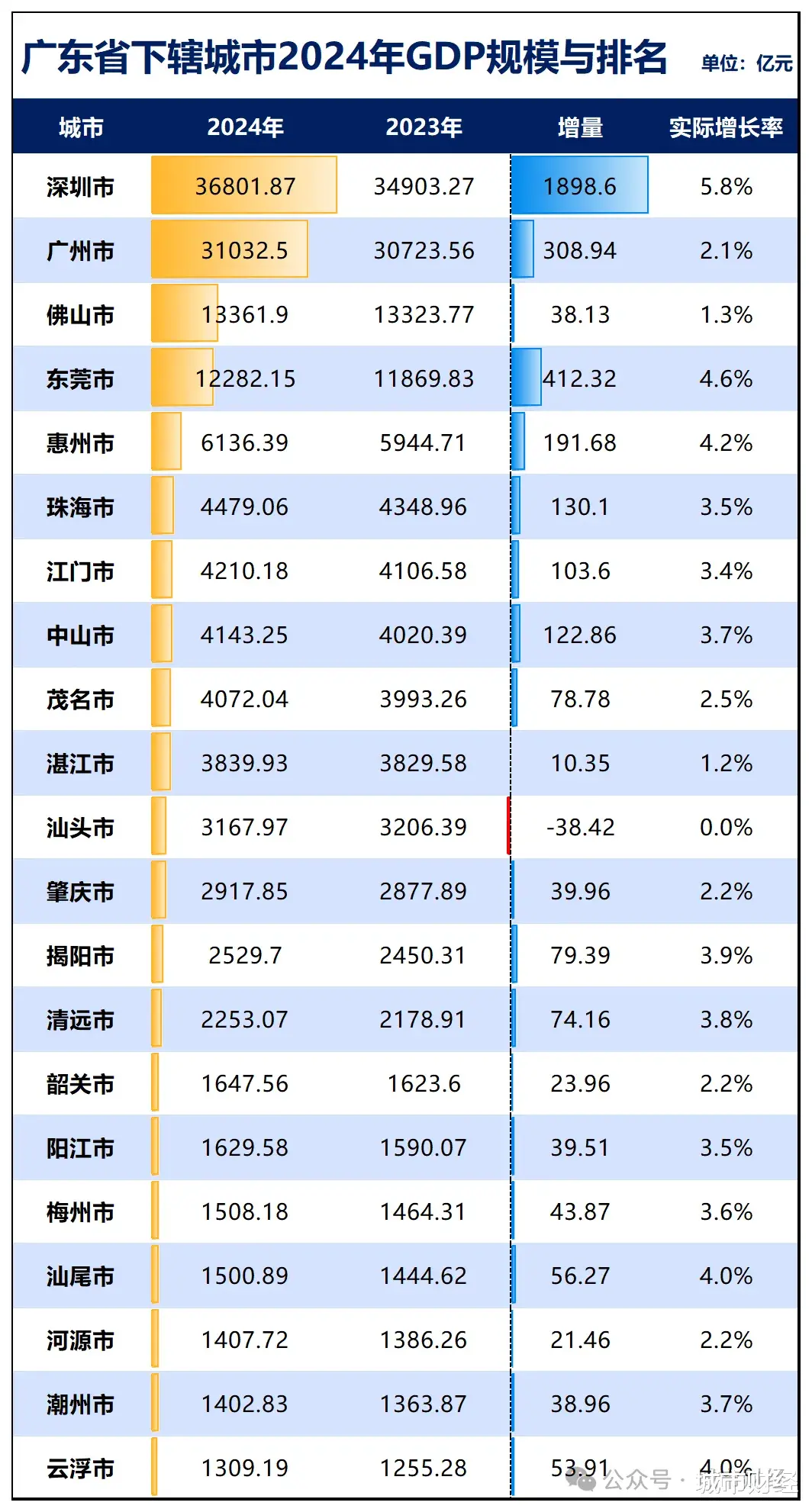

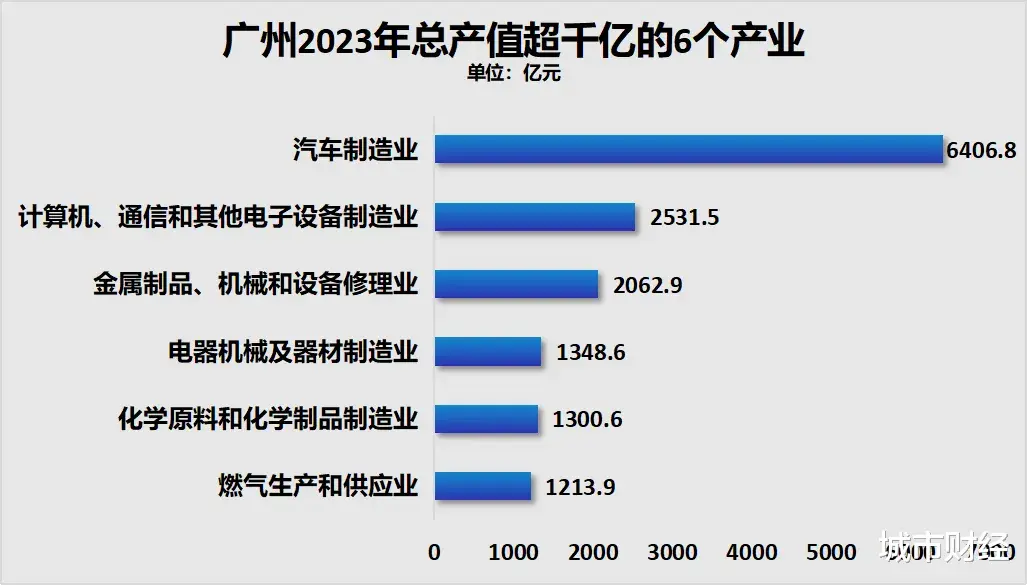

2023年,广州市工业总产值25529.5亿元,其中汽车制造业总产值6406.8亿元,位居全市第一,占全市工业总产值的25.09%。

也就是说,汽车工业撑起了广州四分之一的工业。

而这个当家产业这两年下滑非常厉害。

2024上半年,汽车制造业,增加值下降16.4%。前三季度,下降速度进一步扩大:重点产业中,汽车制造业增加值同比下降17.4%,仍处动能转换深度调整期。

2024全年,仍处于动能转换深度调整期的汽车制造业增加值同比下降18.2%

广州汽车工业下滑,在于其生产、销售双杀。

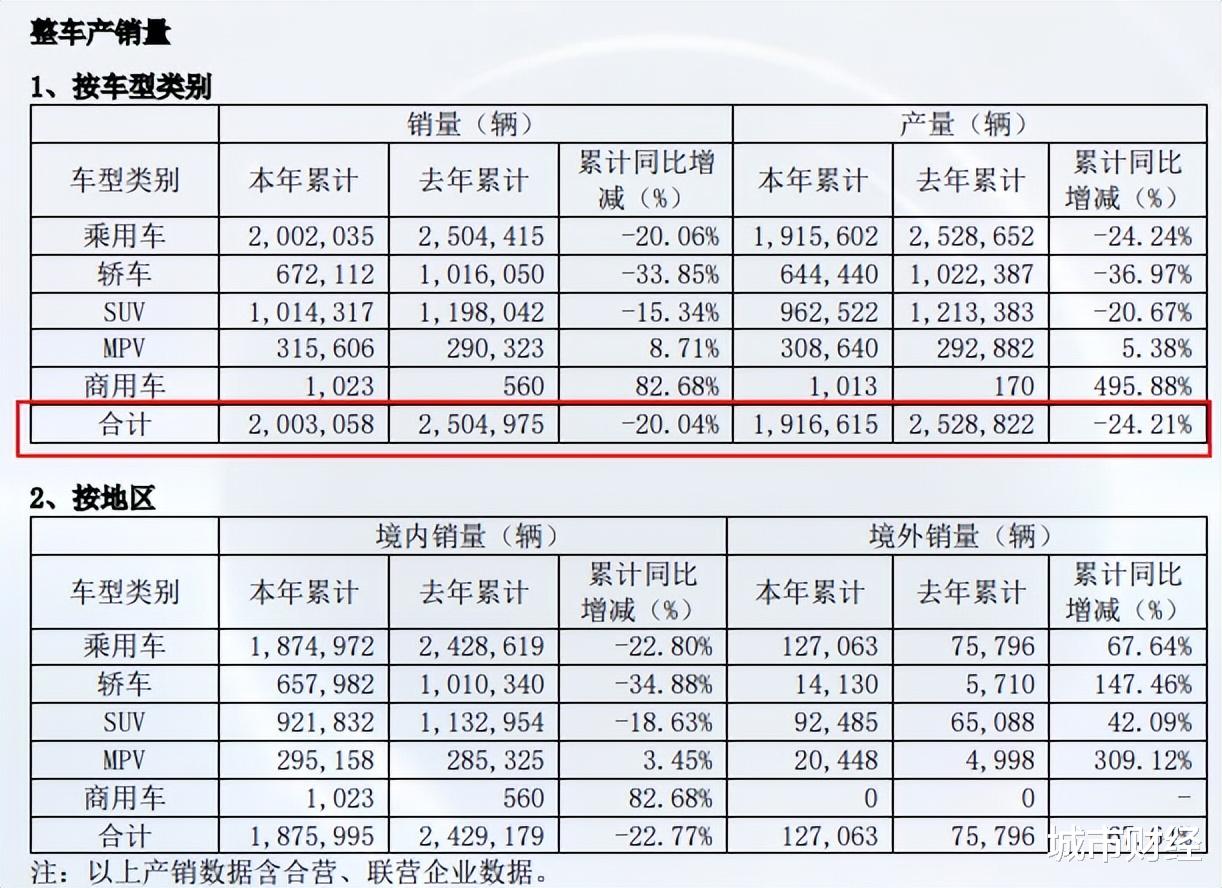

2024年广州全年汽车产量253.98万辆,同比下跌了20%。

销量方面,以广州汽车工业扛把子广汽来说,2024年合计销售汽车数量200.3万辆,同比下降20.04%。

当家产业调整如斯,广州去年的GDP走势,自然好不起来。

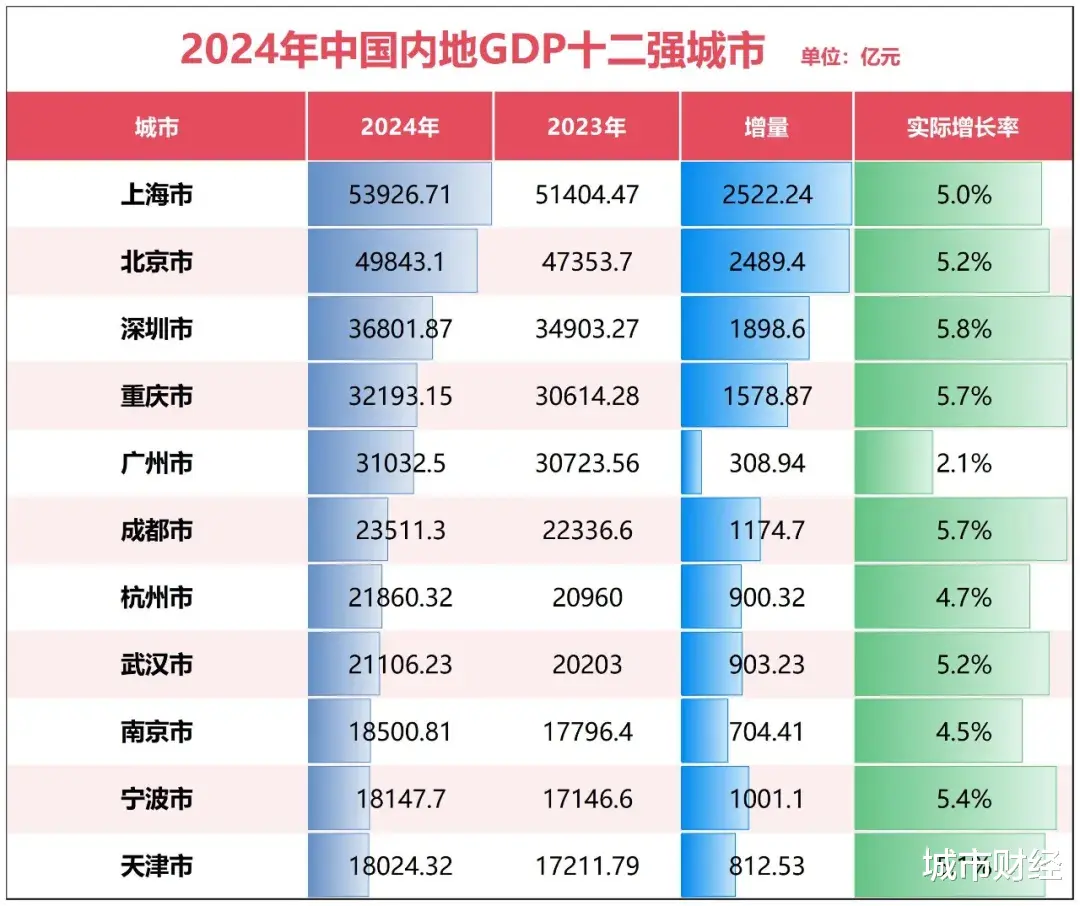

2024年,广州GDP增速2.1%,增量308.94亿元,在十强城市中,无论增速还是增量,均倒数第一。

今年上半年,广州统计局披露:

全市规模以上工业增加值同比增长0.7%。三大支柱产业中,汽车制造业在新旧动能转换关键期继续承压,增加值同比下降5.7%。

今年上半年,广州的GDP实际增速为3.8%,在十强城市中,仍位居倒数第一。

持续低迷之下,广州掉出一线城市的声音越来越刺耳。

今年8月份,华顿经济研究院根据GDP、财政、储蓄、环境、科教、文化、卫生六大指标发布的一份2025年中国百强城市排行榜显示:

北京、上海、深圳依旧稳居前三位,杭州首次位列前四,首次超越广州。

近日中国标准化研究院以“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”六大维度90项指标开展评估发布的一份《城市综合发展指数报告(2025年)》,广州更是掉到了第7。

当然,这两份排名看看就行,不必当真,就目前的实力来看,广州的软硬综合实力依旧位居内地第三,仅次于京沪,哪怕如日中天的深圳,综合实力依旧比不过广州。

但不可否认,在影响未来城运的产业上,广州追赶深圳,应对杭州,左支右绌,越来越吃力。

03 | 发力产业,是唯一选项总有人说广州被深圳甩开,是因为二级财政与三级财政的原因。

影响当然有,但并没有想象中那么大。两者之间的经济差距越来越大背后,是产业结构的问题。

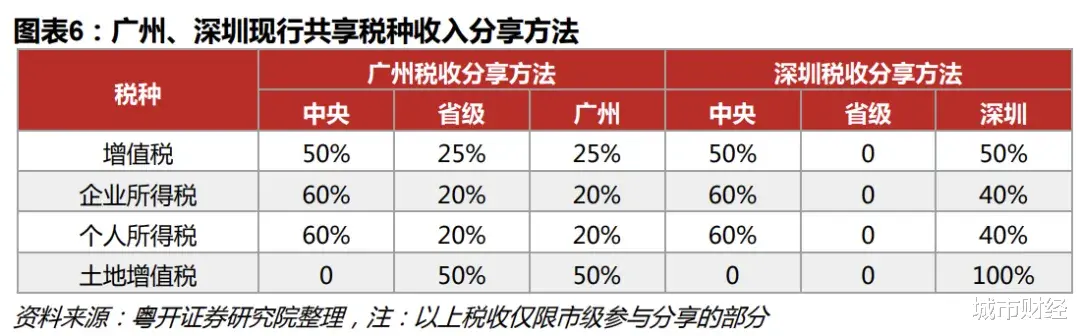

广州是副省级城市,深圳是副省级城市兼计划单列市。前者需要向中央、省上缴财政,而后者理论上只需上缴中央即可。

但事实上:

1,当下五个计划单列市,都会向省里面上缴一部分,比例虽然低,但不是没有。

根据粤开证券研究院的分析,2019年广深贡献的中央、省、市可用财力比重分配为 57:10:33、57:1:42。

也即广州与深圳上缴中央的财政比例接近,都是57%。差距在向省里上缴比例,广州是10%,深圳只有1%,最终导致自留比例,广州比深圳低9个百分点。而由于深圳财政规模远大于广州,所以导致广深之间最终可以留用的财政收入,广州只有深圳的一半。

从2024年的数据来看,实际上深圳对中央的贡献财政,比广州高很多。

深圳市财政局的数据显示,2024年,来源于深圳辖区的一般公共预算收入10234.7亿元,其中中央级收入6320.5亿元,地方级收入3914.2亿元。

2023年深圳可以留用的财政收入是3914.2亿元,再加上一般债收入和各类转移性收入,全市一般公共预算收入总计5573.6亿元。

2024年广州可以留用的财政收入是1954.7亿元,加上上级补助收入624.1亿元、动用预算稳定调节基金130亿元、调入资金144.7亿元、上年结余32.1亿元、债务转贷收入18.8亿元后,2023年全市一般公共预算总收入2227.4亿元。

广州与深圳最终的一般公共预算收入相差3346.2亿元,这里总收入都包含了中央的财政转移。

说了这么多,是强调一点。广深财政差距,主要不是三级财政与二级财政之间的差距,而是两座城市创造财政能力的差距,最终导致留用比例相差不大,但最终的结果却相差2300亿元。

2,广州是经济第一省广东的省会,有这个头衔在,差距可以很大程度上缩小。

虽然最终可用的财政收入,广州与深圳相差很大。但广州作为广府人心中的耶路撒冷,作为经济第一强省的省会,可以很大程度上抹平差距。

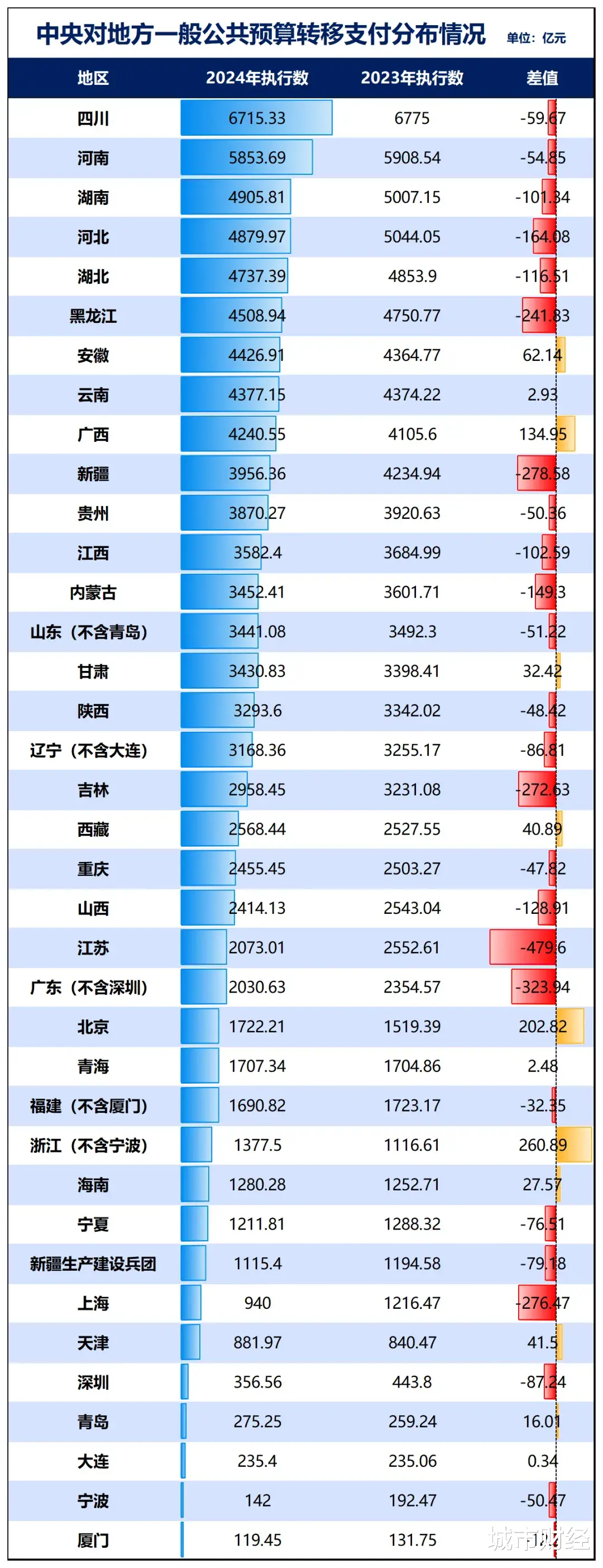

主要表现在,深圳每年向中央贡献的6000多亿的财政收入,最后由中央统筹调剂,会返还给广东省一部分。

去年中央对广东省(不含深圳市)财政转移支付是2030.63亿元,这是给除了深圳之外广东其他20个城市的。

去年给深圳的转移支付是356.56亿元。而转给广东省其余20个市的1674.07亿元,广州市就占了624.1亿元,占比37.3%。这里广州就比深圳多了267.54亿元。

高出267.54亿元,看起来并不高多少。但是,转移给其他城市的钱,相当一部分还是会被广州消纳掉,具体比例不知道,也无法知道,但这是每个省对省会的优待,也是省会的特权。

此外还有卖地收入,广州过去一直都是深圳的两三倍。

永远记住一句话,没有一个省和自治区会亏待自己的省会和首府。

但再次强调一下,这种财力之间的差距,不是三级财政和二级财政造成的,而是两个城市创造财政的能力造成的。

或者说,产业实力造成的。

虽然都是一线城市,但广州这些年在工业、产业、科技创新路上已经被深圳甩开得很远。

深圳与广州,都是产业强城,都是工业强城,但深圳是强者中的强者。

深圳是中国工业第一城。

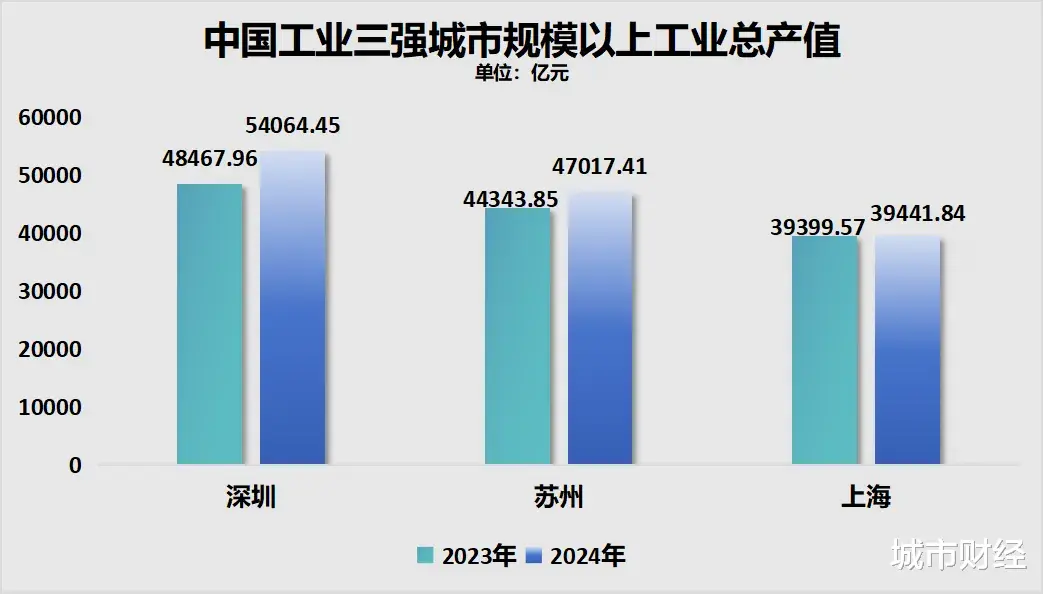

深圳2024年规上工业总产值54064.45亿元,全国第一,且是全国唯一一个规上工业总产值超5万亿的城市。

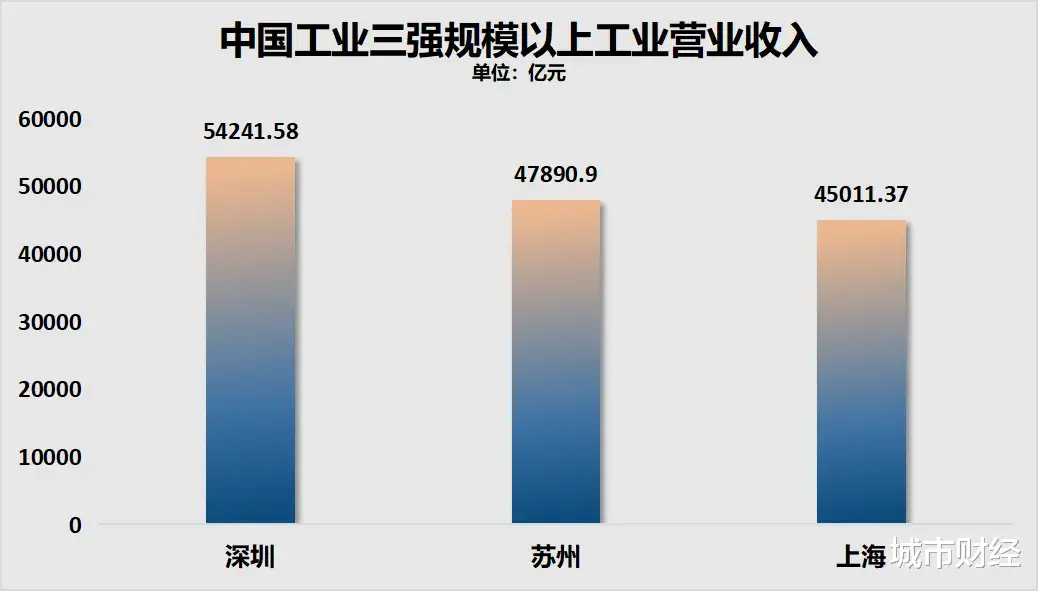

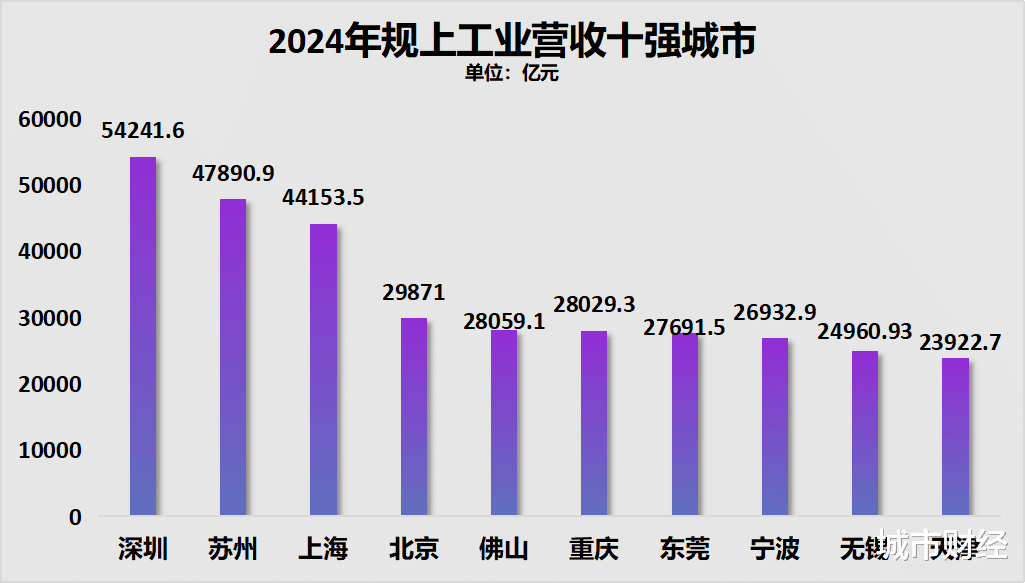

2024年深圳规上工业营收5.42万亿元,同样位居全国第一,同样全国唯一破5万亿。

此外,全口径工业增加值第一,2024年深圳全口径工业增加值12409.13亿元。

广州2024年的诸多数据都没有披露。只能看2023年的数据。

广州2023年规模以上工业增加值5145.89亿元,只有深圳的不到一半。

2024年规模以上工业营收23883.64亿,不到深圳的一半。

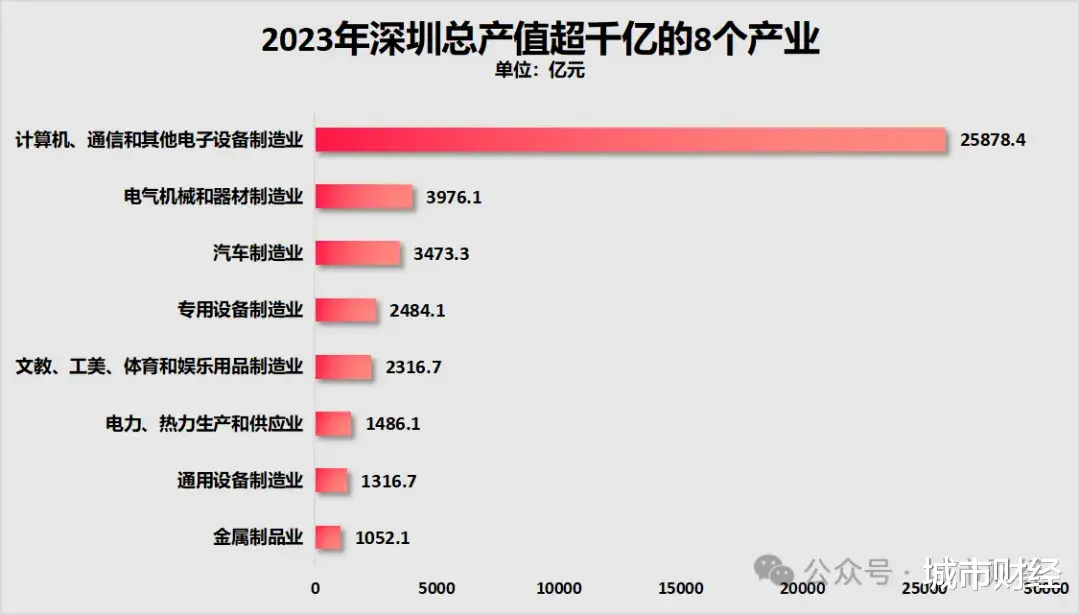

此外按照工信部划分的41个工业大类来看,深圳与广州拥有总产值超过千亿的产业,数量接近,深圳8个、广州6个。

表面上看,数量差距不大。

但深圳仅一个信息产业,就足以吊打全国所有城市。

2023年,深圳市的计算机、通信和其他电子设备制造业总产值2.59万亿元,位居全国第一。仅这一个产业的总产值,就超过了广州市全部工业总产值。

产业如此强悍的深圳,广州想要追赶,没有第二条路,唯有从产业入手,实现自我蝶变。

广州发布的《广州市关于加快培育发展未来产业的实施意见》,为未来谋篇布局,绘制出了未来产业的新图谱。

这份文件,是广州求变的宣言。

作为一座繁荣了千年的城市,作为民国以来新思想萌发之地,作为一座极具创新精神、奋斗精神的老牌一线城市,困难都是暂时的。

给广州一点时间,相信坚韧的城市,迟早会王者归来。