《锦绣芳华》延续了《国色芳华》的镜头美学,从演员妆容到光影运用,再到镜头语言,无不营造出沉浸式的东方美学体验。

妆造无疑是近年来古装剧里的“细节控”典范——从复原唐代醉霞妆,到复刻出土文物的发髻样式,每一处都能看出对古典美学的尊重。这种“把博物馆搬上荧屏”的用心,让观众隔着屏幕也能触摸到盛唐的肌理,这份诚意值得被反复称道。

然而,细品之下,也会有些许思考。

《锦绣芳华》剧照 何惟芳与唐·彩绘陶贴金女俑梳着同款发髻——单刀半翻髻髻

几乎是原样复制了单刀半翻髻的造型。

这种发髻本以灵动见长,可剧中却用大件金饰与大朵深色鲜花叠加,反倒压制了原本的灵动感,活像头顶着夸张版“妙脆角”,让人不禁想问:脖子真的不累吗?

更关键的是造型与人物的贴合度。作为商女,如此装扮实在脱离日常;即便设定为节日宴会造型,也让人困惑:究竟想突出人物的灵动,还是彰显端庄奢华?面面俱到,反而成了没有重点。

这让我想起《大明宫词》对传统的运用,则呈现出另一种智慧。

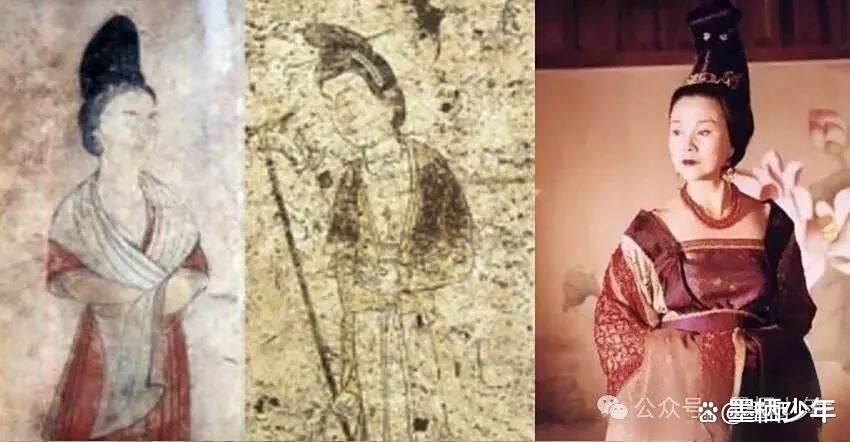

唐代壁画与《大明宫词》剧照 武则天与壁画中梳着同款发髻朝天髻

武则天的高发髻造型更方正,线条更凌厉,和壁画中圆润的发髻线条不同。正是这向上凌厉的线条,偏偏暗合了她“打破常规”的性格。金饰仅作点睛,不事堆砌,让位于发髻本身的造型表达,利落又传神。

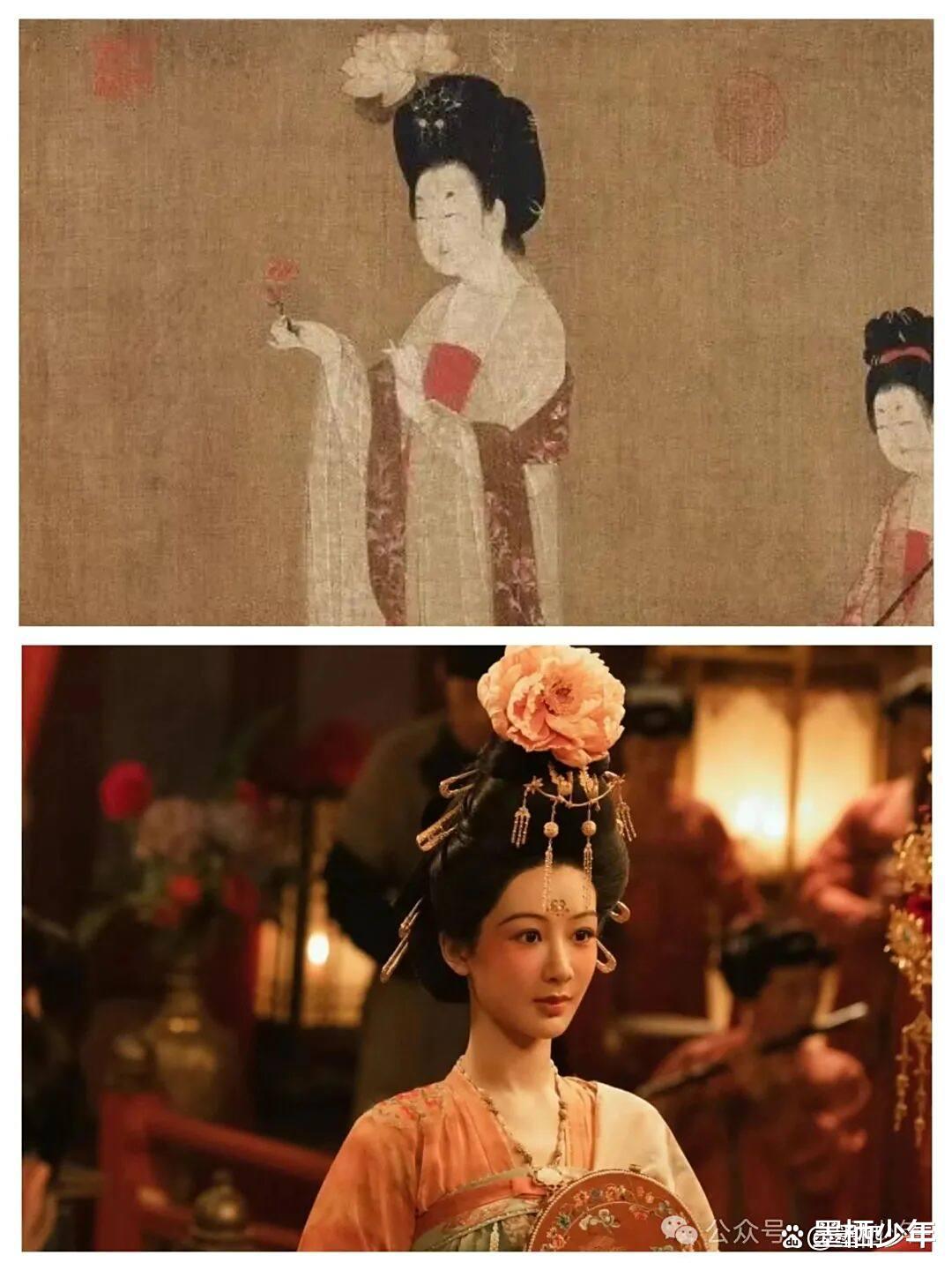

《锦绣芳华》剧照,运用了 《簪花仕女图》同款簪花步摇、发簪。

这个造型高度复刻《簪花仕女图》的造型——高髻簪花、步摇轻颤,美则美矣,却仿佛套上了一个“大唐美人”的模子,模糊了何惟芳作为个体的独特气息。你说是哪位宫廷贵眷,我大抵也会相信。

《大明宫词》剧照 太平公主的这身源自《簪花仕女图》

而《大明宫词》中太平公主的妆造对《簪花仕女图》的借鉴,则是重神韵而轻形制。

色调的沉重是她性格的沉稳和内心压抑的外现。

去掉了大朵鲜花和金饰,使得造型更简洁日常。她不是被金屋藏娇的宫廷贵妃,她是向往爱情和自由的公主。

精致的耳环,精美的纹样赋予了她低调的奢华,点出了公主的身份地位。

《锦绣芳华》剧照 在淑妃宫宴上

唐三彩女佣

《锦绣芳华》里何惟芳在淑妃宫宴上这套簪着黄牡丹的造型,之所以格外动人,正是因为它跳出了单纯复刻的框架,更贴合杨紫本身的灵动气质与角色的身份情境。没有沉重金饰的压抑,大朵鲜花恰如其分地点染了浪漫与隆重。这份“贴合”,才是造型的精髓。

小太平的羽衣模糊了唐代贵妇中流行的百鸟毛裙的形制,却用“灵动感”呼应了她一生追求纯粹的特质。

这件犹如婚纱一般的羽衣,是那么惊世骇俗,出其不意。乍一看,像是穿越过来的。

可是周迅灵动的五官把它撑起来了。太平公主的性格特质也把它撑起来了。越看越让人忽视它形制的合理性。而剧中对这不合理性也给出了恰如其分的诠释:这是年幼的公主自己设计的衣服。不正象征她性格的反叛,对自由的向往?纯洁而纯粹的向往。

这件羽衣简直是剧中诗意符号的存在。

这个设计如入化境。

这就是东方美学的妙处,或许本就藏在“学什么”与“怎么用”的平衡里,而这平衡,离我们的生活其实很近。

就像喝茶,刚开始记着“龙井得用85℃水”,是怕烫坏了那股清香味儿。喝明白了就知道,温度哪是死规矩?不过是心里想留住那口“鲜爽”的谱儿。

穿件带盘扣的衣裳也一样,哪用纠结“这数量合不合老规矩”?

我们欣赏《捣练图》,仕女们衣饰色彩的和谐呼应、发型妆容的微妙差异,共同构成了清新明快的“群像智慧”。

这启发我们,无论是布置家居,还是日常穿搭,讲究元素间的彼此呼应、协调平衡,追求一种“刚刚好”的舒适感,本身就充满了东方的韵味。

《锦绣芳华》剧照

《锦绣芳华》的群像造型在色调上显然了参考了《捣练图》。效果却还是差点意思。

《锦绣芳华》剧照 何惟芳 蒋长扬大婚造型

女主和男主同框,这搭配感就刚刚好,显然是经过精心设计的。这才是传统美学的根基所在。

我们为什么会在意剧里的妆造?说到底,是在找“传统如何融入当下”的答案。

有人学唐代妆容,不是为了复原那抹斜红,而是借那点“恰到好处的艳”,给今天的通勤妆添几分灵动;

《锦绣芳华》让我们看见传统的“美之细节”,《大明宫词》让我们明白传统的“用之自由”。

传统哪能只待在博物馆玻璃柜里?它最耐看的样子,是在咱们柴米油盐里,成了咱们怎么舒服怎么来的底气