——老山战场亲历记之三十七

大漠单骑/文

在军迷眼中红箭73反坦克导弹绝对非同凡响,其是中国研制成功的第一型单兵反坦克导弹,也是解放军装备的第一型单兵反坦克导弹,总产量超过12万枚破世界纪录,从上世纪七十年代末开始,作为我军的主力装备连续使用至今,成为反坦克兵器的常青树。当年在中越边境老山战场上,我军首次将红箭73反坦克导弹用于实战,曾击毁越军指挥所等重要目标,实战证明这是一种有效的制导攻坚利器。红箭73反坦克导弹的横空出世,成为我国军工和解放军反坦克导弹的发轫之始,具有里程碑意义,后续经不断改进、升级和自主发展,目前已形成世界领先的红箭系列反坦克导弹。今天,就聊聊红箭73反坦克导弹的研制以及在老山战场的使用。

全套单兵红箭73反坦克导弹由导弹、导弹箱及发射导轨架、观瞄镜、操控台等组成,可由两人背负步行机动。

红箭73反坦克导弹虽然是中国制造,但并不是纯国产货,而是逆向测绘仿制苏联AT-3型(北约代号萨格尔、耐火箱)反坦克导弹。逆向测绘仿制意味着首先要有实物,可在七十年代中苏两国剑拔弩张,解放军最大的外敌就是苏军,苏联自然不会向我国出口反坦克导弹。然而,天无绝人之路。1971年,南斯拉夫悄悄将两枚苏制AT-3型反坦克导弹送给我国,另说是来自朝鲜或埃及,但我更相信是前者,因为铁托元帅是敢于反抗苏联强权的硬汉。随后我国又从罗马尼亚搞到一份AT-3型反坦克导弹的操作手册,这些就为我国军工进行逆向仿制开了个好头。

苏联的这款反坦克导弹也不是自主研发的,而是源自世界第一种反坦克导弹——德国X-7型“小红帽”反坦克导弹。这是法西斯德国在二战末期研发的单兵反坦克导弹,刚生产了200余枚,还未投入实战德国就投降了,随即被占领德国的苏军缴获。二战后苏联军工部门以此导弹为原型,仿制出AT-1型有线操控反坦克导弹,1960年开始装备苏军。之后,苏联军工部门又相继推出改进的AT-2型、AT-3型反坦克导弹。AT-3型反坦克导弹在1961年装备苏军后,也向盟友国家出口。1973年第四次中东战争爆发,埃及军队大量使用AT-3型反坦克导弹,将以色列军队的美英制坦克打得丢盔卸甲,反坦克导弹一战成名。自此,世界各国军队对单兵反坦克导弹更加重视,西方国家也研制出多型先进的反坦克导弹,如美制陶式、标枪,法德制米兰、霍特,英制硫磺石,以色列制长钉等等。

AT-3反坦克导弹体现了苏俄军工简单粗暴的风格,持续生产到八十年代,是苏俄军队装备时间最长的反坦克导弹。

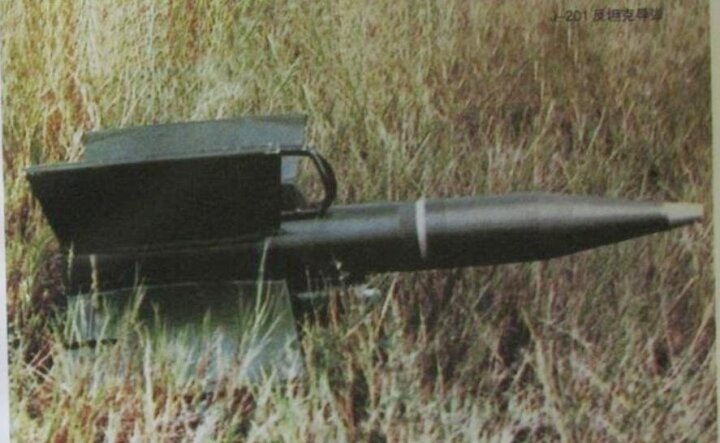

红箭73反坦克导弹并非我国仿制的第一种反坦克导弹,早在1962年,解放军炮兵科学技术研究院、北京工业学院(现北京理工大学)曾试图仿制联邦德国(西德)“柯布拉”单兵反坦克导弹(研制代号J-201型),不过当时连导弹实物都没有,只搞到一份维保手册,军工人员投入很多心血研制了十余年,但技术上仍未过关,最后只能放弃。有人或有文章称J-201型反坦克导弹是我国第一代反坦克导弹,有些名不副实了。因为该型导弹毕竟没有经国家军工产品定型委员会正式命名,也没有投入批量生产,更没有装备解放军,难以称得上是一代反坦克导弹。我国真正的第一代反坦克导弹,只能也必须是红箭73反坦克导弹。

1973年,我国第五机械工业部(兵器工业部)将AT-3型反坦克导弹的逆向仿制任务交给长治第304兵工厂、北京工业学院、东北工学院、西安第203研究所等多家单位,当时并没有设立总设计师一职,但成立了一个专家团。304厂(北方惠丰机电公司)前身是八路军总部黄崖洞兵工厂,此时作为研制和试产基地;北京工业学院是我国军工科技研究实力最强的高校之一,参与多种国产兵器的自主研发,是这一项目的技术牵头单位;东北工学院(现东北大学)工程力学系主任、自动化研究所所长张嗣瀛教授,起到理论和技术主导作用;203所对外称西安机械科学研究所(1989年改称西安现代控制技术研究所),是我国兵器制导技术专业研究机构。所以,红箭73反坦克导弹是集全国军工科研力量和智慧的结晶,绝不是一两个人的功劳。

我国研制的第一种反坦克导弹J-201型试验弹,该型导弹虽然没有成功,但为我国军工培养了人才,积累了经验。

单兵反坦克导弹是综合技术的产物,涉及制导技术、气动与控制技术、推进动力技术、发射技术、战斗部技术、可靠性技术等多门类,要统统整合在小小的导弹外壳和操纵器内,这对我国军工来说是全新的课题。逆向仿制虽有实物,但没有结构设计图纸,没有工作原理说明,没有材料规格参数,没有工装程序书……也就是说逆向测绘仿制要比授权按图仿制难百倍。当时军工人员将一枚AT-3型反坦克导弹实物完全拆解,对上千个零部件逐一进行测绘和研究,在搞懂工作原理的基础上,一个零件一个零件进行仿制或寻找替代品,然后进行单件和分项测试,再组合在一起进行系统和整体测试,最后是实弹发射试验,过程相当繁琐与复杂,一个小环节出问题可能就要推倒重来。经过军工人员六年的艰难攻关,无数次的静态试验和实弹发射试验,终于在1978年通过国家定型测试,命名为红箭73反坦克导弹,在1978年底投入生产并开始装备我军。

红箭73反坦克导弹全弹重11.3千克,战斗部重2.5千克,弹长854毫米,直径120毫米,翼展393毫米。动力采用二级火箭发动机,飞行速度120米/秒。最小射程600米,最大有效射程3000米,破甲厚度400毫米。有线制导方式,白光观瞄镜目视跟踪目标,手柄操控飞行方向。射程600米时,命中率60%左右;射程600-3000米时,命中率可达90%以上。红箭73反坦克导弹的优势是重量轻,携行方便;射程远,威力大,使步兵也可以远距离吊打坦克;有线制导的抗干扰能力比较强。其弱点也很明显,发射前要组装,还做不到发射后不管,对射手操控能力要求比较高。

单兵红箭73反坦克导弹无法肩扛发射,快反能力较差,好处是导弹发射架与操控台可分离,发射人员相对较安全。

我国在七、八十年代北方面临苏军坦克洪流冲击的巨大压力,故红箭73反坦克导弹的生产量非常大,有多家兵工厂投入生产组装。除了长治304厂,还有西宁805厂(昆仑机械厂)、吉林524厂(江北机械厂)、湘潭828厂(江南机器厂)等。红箭73反坦克导弹除大量装备解放军,也出口第三世界国家,单枚导弹价格在7000-8000美元,相比西方国家制造的反坦克导弹动辄数万美元,绝对是经济适用型,自然有一定的竞争优势,为我国创汇不少。

红箭73反坦克导弹对我军步兵而言,完全是个新鲜事物或高精尖武器。我军为此在野战军步兵师成立反坦克导弹连,每班编制8人,分为2个战斗小组,每组包括一名射手、两名架设员、一名警戒防卫人员,携带2枚红箭73反坦克导弹。由于那时我军军费紧张,视红箭73反坦克导弹为宝贝疙瘩,很少用实弹进行发射训练,培养一名熟练的操控射手非常难。针对这个问题,军工部门后续对红箭73反坦克导弹进行改进升级,在基本型基础上先后发展A、B、C、D、E型,并可用于车载发射,构成我国第一代反坦克导弹系列。自B型开始在制导系统中增加红外半主动跟踪制导方式,又保留原手动操控制导方式,使命中率提升,破甲厚度增加,设计上已部分脱离苏制原型武器的窠臼,融入了独特的中国元素。

有文章说红箭73反坦克导弹参加了我军1979年2-3月对越自卫反击战,这是不准确的。当时作为我军新式武器的红箭73反坦克导弹,按照惯例是优先装备我国北方靠近中苏、中蒙边境的部队,即沈阳军区、北京军区和新疆(乌鲁木齐)军区,以防御苏军T系列坦克集群。我军参加对越自卫反击战的部队基本都在南方,仅在东线部署有一个红箭73反坦克导弹连作为反坦克预备队,但并没有与越军坦克作战,反而是我军进攻的坦克让越军的苏制AT-3型反坦克导弹击毁数辆。红箭73反坦克导弹最早投入实战是在两伊战争(双方都使用),之后作为叙利亚军队的武器参加了与土耳其的武装冲突,作战中不论是苏俄制T-62、T-72坦克,美制M-60坦克,还是英制酋长坦克、德制豹Ⅱ式坦克,都曾被红箭73反坦克导弹大卸八块,真是墙内开花墙外香。

老山作战使用红箭73反坦克导弹属于早期型号,质量还不够稳定,受气象环境的影响比较大,要精准操控比较难。

1984年4月老山战役打响并持续多年,这期间我军前线部队陆续装备红箭73反坦克导弹,并在老山战场首次投入实战,但正如本文标题所言,红箭73反坦克导弹只是“偶尔露峥嵘”,使用次数极有限,这主要有以下原因:一是很少有越军坦克等装甲目标可打。老山复杂的地形本不适合坦克作战,越军也仅在1984年5月2日、3日反扑中出动数辆坦克作为机动火炮使用,结果被我14军40师炮兵群和119团3营炮兵连接连击毁4辆,之后越军轻易不出动坦克。二是我军炮兵具有压倒性优势,各种曲射、直射火炮可全方位打击越军目标,相对红箭73反坦克导弹每枚价值约4万元人民币,用炮弹可省多了。三是老山前线部队对如何使用红箭73反坦克导弹还十分陌生,技术、战术都不成熟,带有一定的试验性质。1984-1985年与我们济南陆军学校学员队同时在老山代职参战的,还有廊坊炮兵导弹学校学员队,正好就有反坦克导弹专业的学员和带队干部(教员),他们曾在前线部队红箭73反坦克导弹的训练和实战中发挥积极作用。

既然红箭73反坦克导弹已上老山,是骡子是马总要拉出来遛遛,何况越军是崽卖爷田不心疼,时不时拿着苏联援助的AT-3型反坦克导弹向我军阵地发射,必须以其人之道还治其人之身。我军轮战的某步兵师反坦克导弹连,1985年6月曾在那拉地区向越军阵地发射9枚红箭73反坦克导弹,但由于经验不足未能有效杀伤越军,可见熟练操纵红箭73反坦克导弹并取得战绩,不是件容易的事。机会总是留给有准备的人。首开我军红箭73反坦克导弹战绩的,是济南军区46军138师反坦克导弹连指战员。138师是一支拥有光荣战史的英雄部队,最早可追溯到参加过平江起义的红7军,抗战时期编为八路军115师独立团,后发展为冀东军分区13团(包森支队)、热河军区13旅,解放战争时期编为东北野战军8纵22师、45军133师,参加过1947年东北秋冬季攻势、辽沈战役、平津战役、衡宝战役、广西战役、桂东南剿匪、抗美援朝、珍宝岛自卫反击战等诸多战斗,1969年番号改为138师。138师上老山轮战前驻防山东潍坊地区(师部驻安丘县),1985年5月配属67军作战接防老山东翼八里河东山。

进入新世纪,我陆军步兵实现机械化、装甲化,各型装甲车、步战车、多用途车等大多安装有红箭73反坦克导弹。

1985年7月2日上午,138师反坦克导弹连隐秘占领八里河东山35号阵地建立发射点。之前该连已进行了充分准备,通过多次实地侦察,发现在2100米外越军1031高地上有一个营指挥所、一个连指挥所,均为坚固的永备工事,我军火炮直射够不着,曲射炮弹自上而下很难将其击毁,故将其圈定为导弹打击目标。当日15时05分,我军两个导弹组连续发射4枚红箭73反坦克导弹,只见拖着尾焰的导弹准确钻入敌工事洞口轰然爆炸,还引爆敌连指挥所内储存的弹药,腾起大股的殉爆烟云,我军指战员一片欢腾。战后,我军通过无线电侦听获悉越军上报的战损情况,1031高地上越军营、连指挥所共计17名官兵被炸死,其中大部分是营、连级军官。之后的12月24日,138师反坦克导弹连在八里河东山31号阵地再次发射红箭73反坦克导弹,对越军一处营指挥所实施定点“斩首”行动,一举将其摧毁。

实战证明只要运用得当,红箭73反坦克导弹的射程、威力和准确性都超过一般直射火炮(如75式105毫米无座力炮直射距离570米、56式85毫米加农炮直射距离950米),且能随步兵翻山越岭,打了就跑,又比牵引型火炮更加灵活。红箭73反坦克导弹在老山战场上的成功运用,为我军训练和使用红箭73反坦克导弹趟了路,也为我军大量装备红箭73反坦克导弹增强了底气。

最新改进型红箭73E1/AFT-07E1反坦克导弹,加装了集成非制冷热像仪观瞄制导设备,全天候作战能力大幅提升。

新中国的军工人员拥有无限的聪明才智和攻坚毅力,不仅仿制能力极强,创新能力更强。我国军工自红箭73反坦克导弹,又独立研制出红箭8、9、10……形成反坦克导弹家族,并可适配装甲车、步战车、武装直升机等多种平台,如今已发展到第四代智能化红箭16反坦克导弹。相对各种新型反坦克导弹,红箭73反坦克导弹已显落后,但我军仍装备使用至今,因为红箭73反坦克导弹保有量仍有约10万枚,且有升级潜力,车载发射已具备快反能力,总体性价比很高。一旦发生战争,尤其是台海之战,用红箭73反坦克导弹打击一般装甲目标和军事工事,还是绰绰有余的。试想一下,在解放军大量红箭73反坦克导弹的霹雳打击之下,就湾湾军队那些东拼西凑的武器能撑多久?正所谓:老骥伏枥,志在台海。

本文为大漠单骑原创独家首发,各网站、移动APP、微信公众号等媒体如转载,请务必取得本人同意,个人自媒体、论坛等如转发,请务必保留作者署名,违者或抄袭者追究其侵权责任,勿谓言之不预也。