今天带大家走进一个充满神秘色彩的科学探索旅程,一起揭秘恐龙化石那奇特的 “仰天长啸” 死亡姿态。这个谜题可是困扰了古生物学界好多年,没想到,一群蜥蜴的腐烂实验给出了关键答案,还颠覆了古生物学的旧认知,真相就藏在大自然神奇的循环里。

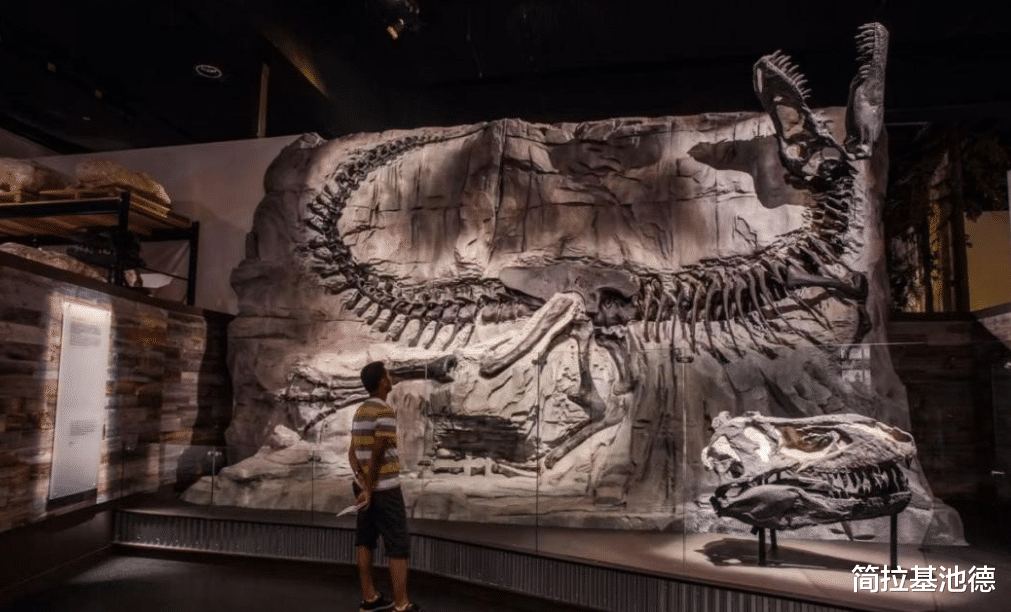

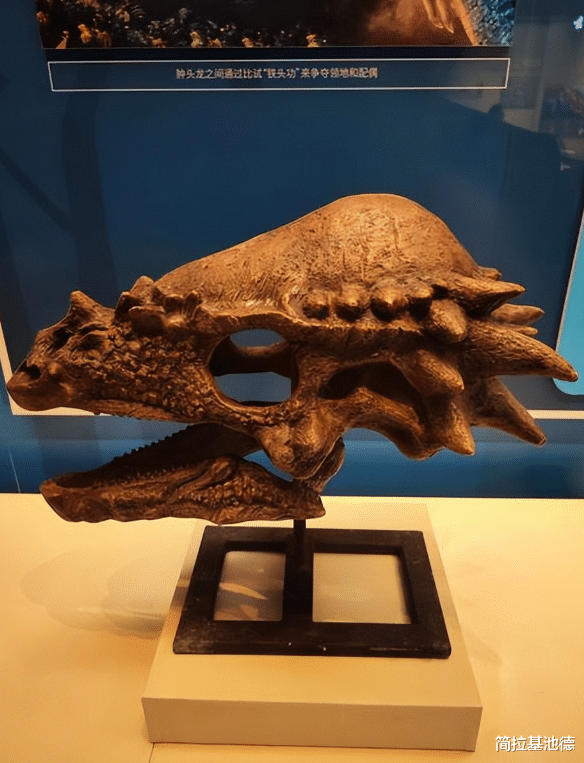

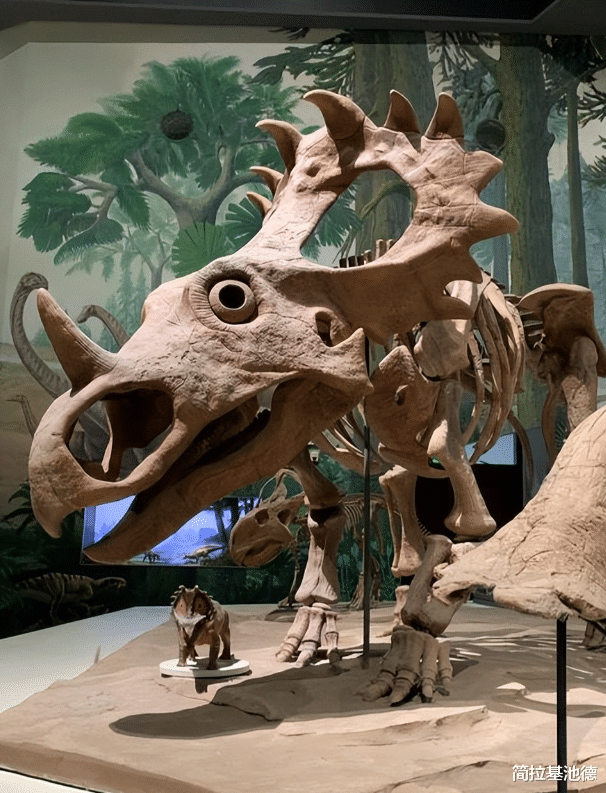

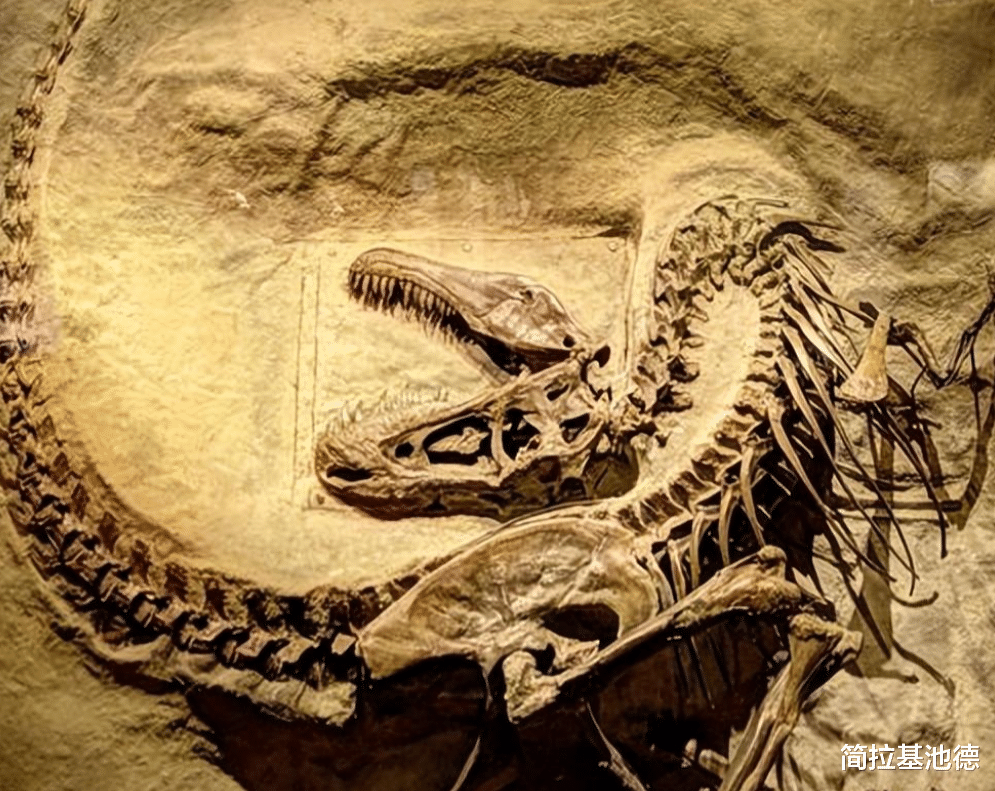

恐龙化石的 “生死之谜”:跨越亿年的科学探寻咱们去博物馆参观的时候,肯定都见过那些恐龙化石,它们脑袋使劲往后仰,尾巴向上蜷曲,嘴巴张得老大,就像临终前在 “仰天长啸”。古生物学家把这种姿态叫做 “角弓反张”,霸王龙、鹦鹉嘴龙,甚至始祖鸟的化石常常都是这模样。

几十年来,专家们为了解释这种姿态,那可是争论不休。有人觉得是水流冲刷造成的,有人认为是神经抽搐导致的,还有人猜测是韧带收缩的结果。直到一群科学家想出了一个特别的办法,把几十只蜥蜴尸体放在山坡上 “晒太阳”,这个谜团才慢慢有了眉目。

诡异的姿态:古生物学界的百年困惑长期以来,这种独特的化石姿态在古生物学界引发了广泛的讨论,形成了好几种主要的理论。一开始,有些学者觉得,可能是尸体在水流冲刷或者被肉食动物撕扯后,韧带和肌肉在水下环境发生了扭曲,才变成这样。

另一派观点则从生理学角度出发,认为恐龙在濒死的时候,可能神经系统遭受了剧烈损伤,引发肌肉痉挛,所以就呈现出了这种姿势。比如说,中毒或者脑部缺氧都可能引起类似的生理反应。还有些人提出,恐龙死后,干燥的环境让肌腱和韧带收缩,使得躯体自然就形成了这种 “弓形”。

这些假说都有一定的道理,可也都存在疑点,没办法完全解释清楚所有情况。因为缺乏直接的观察证据,这场争论就这么持续了好几十年,直到现代科学技术的加入和一些大胆的实验设计,才开始慢慢揭开这个谜团的面纱。

故事的关键转折点发生在美国佛罗里达州的大沼泽地。那里有一种阿根廷黑白泰加蜥,它们体型健壮,什么都吃,对当地的生态系统造成了严重破坏。为了保护生态平衡,当地不得不定期捕杀这些蜥蜴。

没想到,这些被处理的蜥蜴尸体,在科学家眼里却成了宝贝。田纳西大学的古生态学家斯蒂芬妮・德拉姆赫勒 - 霍顿教授发现,这种泰加蜥和远古爬行动物在体型和生理结构上有很多相似的地方,是研究尸体分解过程的理想样本。

在她的带领下,研究生汉娜・马多克斯两次长途跋涉,从大沼泽地带回了几十只冷冻的泰加蜥尸体。这可不是一件容易的事,这背后是为了填补科学空白的坚定决心。

可能有人会好奇,研究尸体腐烂有啥意义呢?在法医学和古生物学领域,了解尸体分解规律可是理解生命终结后物质循环的关键。我们对哺乳动物的分解过程已经有了比较深入的认识,甚至还有专门的 “尸体农场” 来研究。

但是,让人惊讶的是,关于爬行动物尸体怎么分解,科学界知道得很少,几乎是个 “黑箱”。德拉姆赫勒 - 霍顿教授在 2017 年研究一具叫 “达科他” 的鸭嘴龙化石时,就遇到了问题。这具化石保存了特别罕见的软组织细节,连皮肤和指甲痕迹都有,就像 “恐龙木乃伊”。按照传统观点,软组织要保存下来,尸体得被迅速掩埋。

可 “达科他” 的脚掌干瘪,皮肤有脱落的迹象,说明它在死亡后暴露在空气中一段时间。当教授想用哺乳动物的腐烂规律来解释时,审稿人的质疑让她意识到,缺乏对现代爬行动物分解的系统研究,是理解恐龙化石的关键障碍。而这批泰加蜥,就是为了打破这个障碍而来。

山顶上的真相:软组织收缩的机械效应2023 年 5 月,30 只解冻后的泰加蜥被放在大学农业研究田山顶上的一个 “观察箱” 里。这个 “观察箱” 是用木框和铁网搭建的,在这里,蜥蜴尸体完全暴露在自然环境中,让微生物、昆虫和气候因素去分解它们。

每周,科学家们都会进行非常细致的观察和数据采集,记录皮肤、指甲的变化,采集土壤微生物样本,还发现了夏天尸体腐烂速度更快,冬天微生物对皮肤破坏更大这些细节。

最让人兴奋的发现是,随着时间推移,泰加蜥的皮肤慢慢干燥收缩,神奇的事情发生了,它们的头部开始向后拉伸,尾巴也向上抬起,最后形成的姿态和恐龙化石的 “角弓反张” 简直一模一样!

这个发现推翻了之前关于水流冲刷或者神经痉挛的假说。研究团队指出,这种独特的死亡姿态,不是外力作用或者复杂的生理反应导致的,而是一种纯粹的 “机械效应”:当尸体内的软组织,尤其是皮肤、肌腱和韧带,在干燥过程中失去水分收缩时,就像晒干的皮革一样,自然地拉扯骨骼,从而形成了这种标志性的弓形姿态。

这项看起来有点 “重口味” 的研究,可不只是解释了恐龙的死亡姿态,还让我们对化石形成过程有了新的认识。比如说,为什么很多恐龙化石没有头部呢?实验表明,爬行动物的头骨不是一整块,而是由多块骨头通过软组织连接在一起的。

在分解过程中,昆虫会从头部的孔洞,像眼睛、嘴巴这些地方开始,很快地把软组织清除掉,导致头骨散架。一旦埋到地下,散落的头骨就很难完整保存下来。

更厉害的是,这项研究挑战了传统上对 “恐龙木乃伊” 形成条件的看法。过去都认为,软组织保存必须要快速掩埋。但是泰加蜥的实验告诉我们,即使尸体在野外暴露一段时间,皮肤等软组织也可能通过矿化作用,比如和氧化铁结合,而保存下来,最后和骨骼一起形成化石。

这就意味着,化石中软组织保存的可能性和多样性,可能比我们以前想象的要多得多,说不定现有的化石样本里就隐藏着很多还没被发现的软组织痕迹呢。

科学的征途:不断提出新的问题现在,山顶上的蜥蜴分解实验还在继续,研究团队还打算引入更多种类的爬行动物,看看不同体型、不同环境下的分解有什么差异。

德拉姆赫勒 - 霍顿教授说,这只是个开始。这项研究打破了以前那种 “一种原因解释一种化石现象” 的单一思维模式,让我们知道恐龙的死亡姿态可能有多种原因,软组织保存也有不同的方式。

这些正在分解的蜥蜴尸体,就像一座桥梁,连接着亿万年前的史前世界和现在的现实。它们用最直接、最朴素的方式,向我们揭示了恐龙化石背后的真相。那些曾经神秘的姿态和保存方式,其实都和自然界永恒的物质循环规律紧密相关。

科学就是这么有魅力,每当我们解开一个谜题,就会有更多更深层次的问题冒出来,正是这些无穷无尽的疑问,推动着我们不断前进,去更清楚地认识我们生活的地球,以及它那波澜壮阔的过去。家人们,你们对这个神奇的科学发现有什么想法呢?

评论列表