在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

“我原以为北方冬捕的鱼才耐寒,没想到南方的精灵更禁不起温差震荡。”溪岸在社交账号里写下的这行字,意外掀起了对活体运输生态的讨论。作为常年在浑河支流垂钓的资深玩家,他本想用网购的热带鱼为鱼缸注入“南国活力”,却遭遇了这场跨越3200公里的“温水劫”。

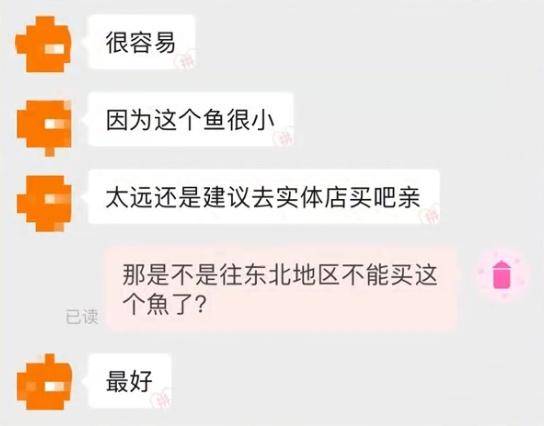

商家透露,从广东到东北的快递链存在“三重险”:首程冷链车需保持15℃恒温,中转站温差可能达20℃,末段派送时户外温度常跌破-15℃。白云金丝鱼体长仅2-3厘米,体表无鳞片保护,对水温变化极其敏感。当加热包在密闭空间持续发热时,鱼群会先因应激反应剧烈游动,最终因代谢紊乱而“自我溶解”——这并非个例,据物流数据统计,冬季东北地区活体水族订单退赔率高达35%。

这场意外促使溪岸路亚客开启了一场“反向溯源”调查。他走访本地水族市场发现,东北特有的鲫鱼、麦穗鱼等原生品种,在露天鱼缸中零下10℃仍能存活;而南方引进的观赏鱼,则需配备双层保温箱、实时温控芯片等“高配”设备。他在实验笔记中写道:“我们总说‘南鱼北养’,却忘了生命最原始的生存智慧——适应本土的才是最好的。”

如今,溪岸的鱼缸里多了几尾本地捕捞的柳根鱼,而那个装着“鱼汤”的透明袋,被他改造成生态瓶悬挂窗边。阳光穿透时,悬浮的蛋白质碎屑会折射出细碎光斑,像极了溪流里跃动的银鳞。他在最新动态里写道:“这袋‘鱼骨信’教会我,有些距离不是快递能填补的——不是所有的远方,都适合用快递箱丈量。”

这场跨越寒冬的“生存启示录”,不仅让消费者开始重新审视“异域风情”的消费冲动,更让商家在商品页面加注了醒目的红色警示:“活体运输非万能,敬畏自然才是真。”当我们在屏幕前轻点“立即购买”时,或许该先问问:这尾游过千里的鱼,是否真的适合栖息在我们的鱼缸里?