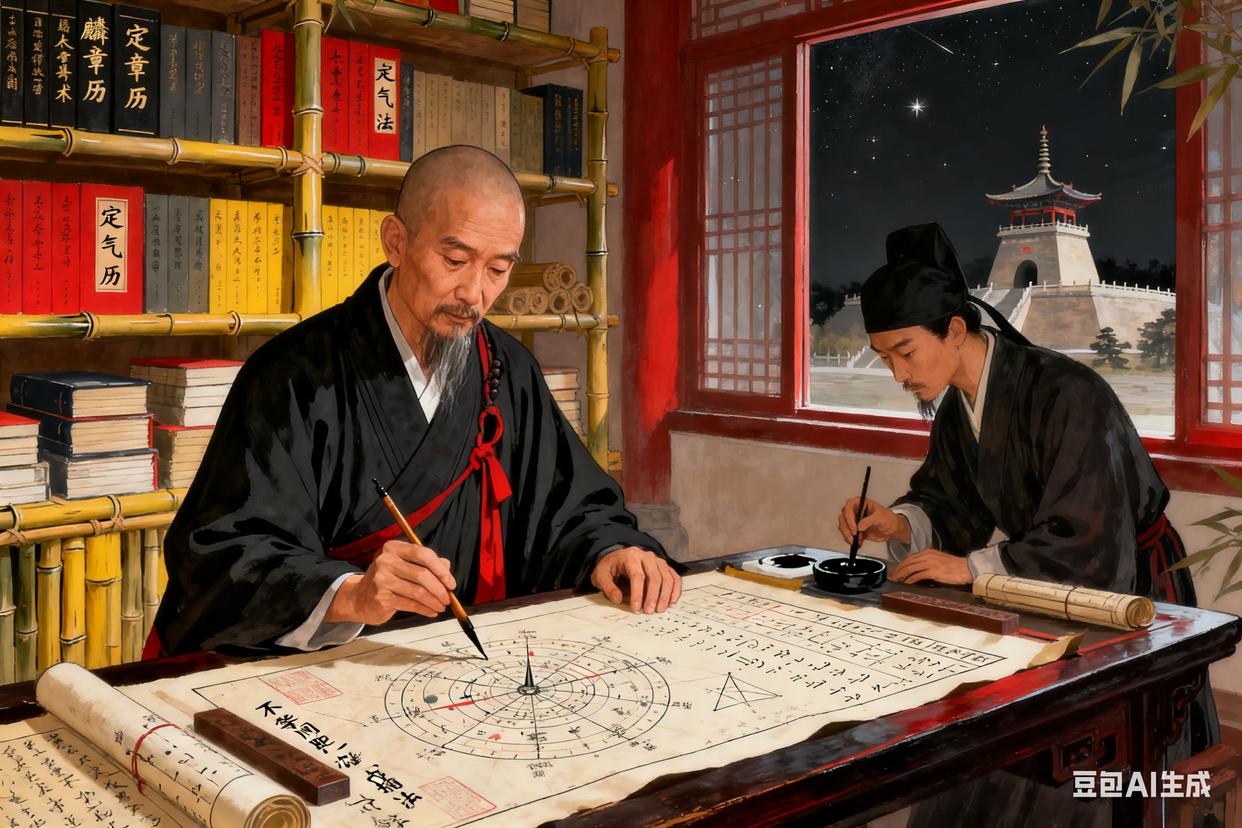

铜表映日,圭尺量天。开元十二年(724年)的阳城(今河南登封)测景台,晨雾尚未散尽,四十四岁的僧一行已身披袈裟,立于青石铺就的观测场上。他手中握着青铜卡尺,目光紧锁八尺铜表投在圭尺上的影子——表顶的铜针刺破薄雾,将日影拉得细长,刻度停在“三尺二寸”处时,他立刻抬手,让弟子记下时辰与数值。案上的算筹摆成纵横交错的算式,与圭尺上的刻度相映,似在为大唐的历法,搭建一座“天与地相通”的桥梁。

僧一行的一生,如一颗穿越盛唐的星子,以禅意为魂,以科技为芒,在唐代天文历法的星空里,用“测影定历”的实证精神,将中国古代天文推向巅峰,更以“兼容并蓄”的智慧,书写了“僧与科学家”的双重传奇。他俗名张遂,魏州昌乐(今河南南乐)人,出身官宦世家,自幼“博览经史,尤精历算、天文”(《旧唐书·僧一行传》)。因避武则天侄子武三思的拉拢,他出家为僧,法号“一行”,在嵩山、天台山等地研学,既深究密宗佛法,也不辍天文观测。开元五年,玄宗因“旧历《麟德历》误差渐大,节气与农时错位”,派人请他出山修订历法——这份征召,让他从禅房走向观测台,开启了“以科技证天道”的征程。阳城测景台的地理坐标,恰是他“定历元”的关键支点。这座观测台地处中原腹地,北望黄河,南邻嵩山,是古代“天地之中”的象征——《周礼》便有“日至之景,尺有五寸,谓之地中”的记载,意为此处夏至日影最短,是观测天象、制定历法的理想之地。僧一行深知,“历之本在于测,测之准在于地”,若仅在长安观测,难以覆盖全国的天文差异。于是他主持了中国历史上第一次“全国范围的天文测量”:从北方的铁勒(今蒙古国境内)到南方的林邑(今越南中部),设置十三个观测点,测量各地的北极高度、夏至日影长度与昼夜长短。其中,阳城测景台是核心站点,他亲自驻守此处,核对数据、校准仪器,最终得出“北极高度每差一度,南北距离相差三百五十一里八十步”的结论——这一数值,虽与现代地球子午线一度的实际距离(约111公里)有偏差,却是世界上最早对子午线长度的实测,比阿拉伯天文学家的类似测量早了九十年。

他的“定历”之功,凝结在《大衍历》的精密推算中。在实测数据的基础上,他摒弃《麟德历》的“平朔法”,首创“定气法”——以太阳在黄道上的实际运行速度确定节气,解决了以往“节气与物候不符”的问题;他发明“不等间距二次差内插法”,用于计算日月星辰的运行轨迹,精度远超前代,这种数学方法,比欧洲同类算法早了近千年;他还在历法中加入“九服晷影”计算法,能根据不同地区的纬度,精准推算当地的日影长度与昼夜变化。《大衍历》修成后,玄宗命太史局核验,结果“推步之法必与天合”(《旧唐书·僧一行传》):预测的日食、月食分秒不差,推算的节气与农时完美契合,连西域的胡商也惊叹“大唐历法之准,如日月运行不爽”。这部历法,自开元十七年颁行后,沿用近百年,更传入日本、朝鲜,成为东亚各国制定历法的范本。他的智慧,更在“禅与科技的交融”。作为僧,他认为“佛法不离世间法,天道可借科技知”,不将天文观测视为“亵渎神明”,反而以“测天”印证“天道有序”;作为科学家,他不排斥佛法的“顿悟”,在观测陷入困境时,常以禅定澄心,从“天地自然”中获得灵感——比如他从“水流不息”中悟到“日月运行亦有常度”,进而完善了“日月行度的计算模型”。这种“兼容并蓄”,让他既避免了玄学的虚妄,也跳出了经验主义的局限,成为唐代“科技与文化交融”的典范。

千年后的今天,当我们在登封观星台(即古代阳城测景台)触摸那座青铜圭表,在天文博物馆里了解《大衍历》的推算原理,在“嫦娥”探月、“天问”探火的征程中见证中国航天的突破时,仍能感受到僧一行“测影定历元”的精神力量。他留下的,不仅是一部精密的历法,更是一种“实证探索、兼容创新”的科学精神——这种精神,在民族复兴的征程中,愈发闪耀着时代光芒。如今,我们的科研工作者如僧一行般“扎根实证”,在FAST天眼、郭守敬望远镜等大科学装置前,日夜观测宇宙;我们的航天团队如他般“突破创新”,用“嫦娥”“祝融”等探测器,探索月球、火星的未知;我们在传统文化传承中,也如他般“兼容并蓄”,让古代天文智慧与现代科技对话——比如用AI复原《大衍历》的推算过程,让青少年感受古人的科学思维。这份精神告诉我们:民族复兴的科技自强,从来不是“闭门造车”,而是如僧一行般,以实证为基,以创新为翼,在传承中突破,在探索中前行。阳城的日影仍在圭尺上流转,僧一行的算筹也已湮没在历史尘埃里,但他“测天定历、探索未知”的精神,却如北斗七星,历经千年仍指引方向。它提醒我们:在科技强国的路上,既要敬畏自然规律,如他般“以测证天”;也要敢于突破边界,如他般“以新补旧”,让中国的科技之光,在民族复兴的星空里,绽放出更璀璨的光芒。