近年 8 月 12 日,美国佛罗里达州的一条公路上,一起看似普通的交通事故,却意外撕开了不同族裔海外社群凝聚力的差异。当天午后,印度裔卡车司机哈金德・辛格驾驶着满载货物的 18 轮大卡车行驶在州际公路上 —— 鲜少有人知道,这位能熟练操控重型车辆的司机,其实是手续不全的非法移民,只是凭借侥幸拿到了营运资格。

行驶至一处交叉路口时,路边清晰树立着 “禁止掉头” 的英文警示牌,但辛格的英文水平仅够应付日常简单交流,完全没能认出这几个关键单词。他左右张望了一下,见路面暂时没有密集车流,便果断打方向盘准备掉头。可大卡车车身长达 20 多米,掉头过程中直接横亘在双向车道上,像一道突然筑起的钢铁屏障。

就在这时,一辆载着一家三口的家用轿车从后方疾驰而来。司机根本没料到会有卡车违规掉头,等到发现时已来不及刹车,“砰” 的一声巨响,轿车狠狠撞在卡车尾部,车身瞬间变形。这场事故最终导致车上三名美国公民当场死亡,现场惨烈。

警察和救护车赶到时,辛格却始终待在驾驶座上,没有下车查看伤者,也没有参与救援 —— 有人说他是吓傻了,也有人注意到他眼神里的慌乱与躲闪。更让人愤怒的是,在救援人员忙着处理现场时,辛格竟趁着混乱悄悄离开了现场。不过,美国警方很快通过车辆登记信息找到了他,并将其带回警局调查,后续佛罗里达州法院初步裁定,他可能面临 45 年监禁,这一量刑也因三条人命的重量显得格外严厉。

事情本该沿着司法程序推进,可美国 “政府请愿网站” 的一则动态却让局势发生了转折。美国法律规定,若公民对政府或司法决策有异议,可在官方网站发起请愿,一旦签名人数超过 10 万,政府就必须召开听证会回应民意。辛格的案件被媒体报道后,大量印度裔群体迅速涌向网站,发起 “量刑过重” 的请愿,理由是 “他作为移民在海外谋生不易,上有老下有小,不应因一次失误就付出半生自由的代价”。

这场请愿的规模远超预期:不仅美国本土的印度移民积极参与,加拿大、澳大利亚、英国等国的印度社群也纷纷加入,最终签名人数突破 300 万。要知道,印度移民在欧美国家多集中在运输、IT、医疗等行业,社群内部有着紧密的互助网络 —— 比如硅谷的印度裔工程师会主动为新人推荐工作,多伦多的印度运输协会会为司机提供法律咨询,这种 “一人有难,全族支援” 的氛围,让他们能在短时间内凝聚起庞大的力量。

与之形成鲜明对比的是,当人们讨论 “如果换成华人非法移民遇到类似情况,会有 300 万华人站出来请愿吗” 时,多数海外华人的答案都是 “很难”。这种差异并非个例,从历史到当下,多个案例都在印证海外华人社群 “一盘散沙” 的困境,而背后的原因,需要从历史、文化、社会等多个维度慢慢拆解。

一、从历史案例看族群凝聚力:韩裔、日裔的抗争与华人的沉默

要理解海外华人的团结困境,不妨先看看其他亚裔族群在面对危机时的应对 —— 他们的行动,或许能为我们提供一面对照的镜子。

(一)1992 年洛杉矶暴动:“屋顶上的韩国人” 如何守住家园

1992 年 4 月 29 日,美国洛杉矶爆发了一场持续 6 天的大规模暴动,导火索有两个:一是四名白人警察殴打黑人青年罗德尼・金,却被法院判定 “无罪”;二是一名 15 岁黑人少年在韩国人开设的超市里试图 “零元购”,被店主开枪打死。两件事叠加,点燃了黑人社群的不满,大量民众走上街头,随后演变成打砸抢烧的混乱局面。

当时,洛杉矶韩国城是重灾区之一。韩国裔在这里经营着近 2000 家商铺,多是祖辈移民留下的基业。暴动开始后,成群的暴徒冲进韩国城,砸碎商铺玻璃,抢走商品,甚至放火烧店。更让韩裔绝望的是,洛杉矶警方因警力不足,对韩国城的支援严重滞后 —— 有商户报警后,等了 3 个小时才看到警察身影,而此时店铺早已被烧得面目全非。

“靠别人不如靠自己”,抱着这样的想法,洛杉矶韩裔迅速组织起来。他们中很多男性都服过兵役(韩国实行全民兵役制),熟悉枪械使用和基础战术,于是自发成立了 “韩国武装自卫队”。大家凑钱购买对讲机、防弹衣,把商铺的屋顶当作 “狙击阵地”,有人负责巡逻警戒,有人负责用长枪威慑暴徒,还有人专门记录暴徒的样貌和行为,为后续追责保留证据。

当时有记者拍到这样一幕:一名韩裔青年趴在屋顶上,手里握着步枪,眼神坚定地盯着下方的混乱人群,只要有暴徒试图靠近商铺,他就会鸣枪示警。这种有组织的反抗起到了显著效果 —— 在整个暴动期间,韩国城虽然有近 300 家商铺受损,但韩裔仅死亡 1 人,而参与打砸抢烧的暴徒却有 62 人被击退或制服。

这场事件后,“屋顶上的韩国人” 成了欧美社会对韩裔的一个特殊标签,人们意识到这个族群 “不好惹”,也懂得团结起来保护自己的利益。而这种凝聚力,源于韩裔移民长期的社群建设:他们在海外会成立 “韩国商会”“同乡会”,定期举办活动,不仅交流生意经,还会约定 “遇到困难时互相支援”—— 比如有商户遇到资金问题,社群会集体筹款;有家庭遇到法律纠纷,会有人推荐靠谱的律师。

(二)1907 年温哥华排华事件:华人的退让与日裔的反击

比洛杉矶暴动更早的 1907 年,加拿大温哥华发生的一场排华事件,更直白地暴露了华人社群的内部松散。

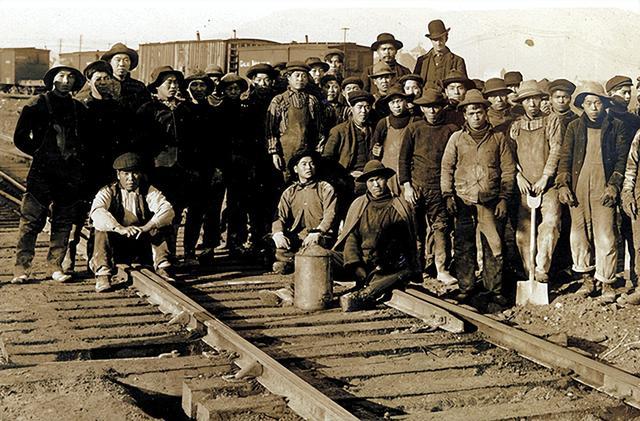

19 世纪末,加拿大修建太平洋铁路时,因劳动力短缺,招募了大量华人劳工。这些华工大多来自福建、广东的贫困农村,他们拿着仅为白人 1/3 的工资,却承担着最危险的工作 —— 开凿隧道、铺设铁轨,很多人死于塌方、爆炸或疾病。据统计,太平洋铁路每修建 1 公里,就有 1 名华工失去生命,最终铁路竣工时,华工占比超过 80%,但那张著名的 “最后一根钉子” 竣工照片里,却没有一个华人的身影。

铁路修完后,加拿大政府开始推行 “限制华人法案”,规定华人入境需缴纳 500 加元 “人头税”(相当于当时华人两年的工资),同时禁止华人从事政府、教育等行业。1907 年,当地白人成立了 “为了白色的加拿大” 联盟,主张 “驱逐黄种人,保留白人就业机会”,这个联盟很快吸引了 2-3 万人参与(当时温哥华总人口仅 10 万),甚至时任温哥华市长也公开加入,可见排华情绪的高涨。

当年 9 月 7 日,联盟成员带着棍棒、石块冲进温哥华唐人街。唐人街当时是北美第二大唐人街,有近 500 家华人商铺,多经营杂货、餐饮、洗衣店。面对白人暴徒的袭击,多数华人商户选择关门躲在屋里,只有少数年轻华人拿起木棍反抗,但很快被暴徒打散。最终,唐人街 2/3 的商铺玻璃被砸破,货物被抢走,部分建筑还被纵火,损失惨重。

暴徒在唐人街 “发泄” 完后,又向北前往日裔聚居区。可日裔的反应截然不同:47 名日裔男性迅速集结,他们中既有退役军人,也有从事体力劳动的工人,手里拿着鸟枪、长刀和斧头,在聚居区入口形成防线。当暴徒冲过来时,日裔直接展开反击,用长刀砍伤多名暴徒,还用鸟枪鸣枪示警。白人暴徒没料到日裔会如此强硬,很快就四散逃跑,这场暴力活动也因日裔的反击彻底平息。

事件后续的处理更能体现差异:日裔社群集体向加拿大政府抗议,要求赔偿损失并严惩暴徒,最终政府赔偿了 10 万加元(相当于当时日裔聚居区半年的经济产值);而华人社群虽然也组织了罢工抗议,但内部却矛盾重重 —— 当时温哥华华人商会规定 “不参与罢工的商户罚款 100 加元”,可仍有不少商户担心影响生意,偷偷开门营业。最终,华人仅拿到 2.5 万加元赔偿,还不够修复受损商铺的费用。

当时有华人报纸感慨:“日裔如一人,华人如散沙。” 这种松散,其实源于华人移民的 “地域隔阂”—— 福建籍华人多经营餐饮,广东籍多经营洗衣店,彼此很少往来,甚至会为了争夺客源产生矛盾。比如温哥华唐人街的两家洗衣店,一家福建人开的,一家广东人开的,曾因 “低价竞争” 互相诋毁,直到暴徒来袭,才勉强放下分歧,但早已错失了反抗的最佳时机。

二、海外华人 “一盘散沙” 的深层原因:从文化到现实的多重困境

从印度裔的请愿、韩裔的抗暴,到华人在历史事件中的沉默,这种差异并非偶然。海外华人社群的凝聚力不足,是历史文化、移民背景、现实需求等多重因素交织的结果,每一个因素都像一道鸿沟,阻碍着社群的团结。

(一)历史文化惯性:“独善其身” 的思维传承

中国历史上长期的封建社会,塑造了一种 “以个体和家庭为核心” 的生存思维,这种思维也随着移民传到了海外。

在古代中国,地域辽阔带来了足够的 “生存缓冲空间”:南方闹水灾,百姓可以往北迁;北方遇战乱,人们可以往南迁。这种 “迁徙避祸” 的模式,让人们很少需要 “联合抗争” 就能活下去。久而久之,“独善其身”“息事宁人” 成了一种习惯 —— 遇到问题时,首先想到的是 “如何保全自己和家人”,而不是 “如何联合他人解决问题”。

这种思维在海外华人身上表现得很明显。比如东南亚某国曾发生过 “华人商铺被抢” 的事件,当地华人商户的第一反应是 “赶紧锁门,报警就好”,很少有人会想到 “联合起来巡逻,防止下次被抢”。有记者采访时,一位华人商户说:“我只要管好自己的店就行,别人的事少管,免得惹麻烦。”

更值得注意的是,中国传统文化中 “内部竞争” 的倾向,也在海外华人社群中延续。历史上,为了争夺土地、水源等资源,不同地域、不同家族的人常发生矛盾,这种 “窝里斗” 的习惯,到了海外也没有完全消失。比如在纽约唐人街,福建籍华人的 “餐饮协会” 和广东籍华人的 “商会”,曾因 “争夺中秋庙会举办权” 闹得不可开交,甚至互相举报对方 “违规经营”,最后导致庙会被迫取消。

还有一个常见的现象是 “老乡骗老乡”。很多华人移民初到海外时,语言不通、人脉匮乏,会优先信任 “老乡”,可有些不法分子正是利用这种信任,打着 “介绍工作”“投资赚钱” 的旗号欺骗同胞。比如近年加拿大就发生过一起 “华人中介诈骗案”:中介声称 “花 10 万加元能帮人办理合法移民”,最终骗了 200 多名华人,涉案金额达 2000 万加元。受害者多是福建、浙江等地的新移民,他们之所以上当,就是因为中介和自己是 “同乡”,却没想到对方会 “背后捅刀”。

(二)信仰凝聚力不足:缺乏 “社群联结的纽带”

宗教和信仰,往往是族群团结的重要纽带 —— 比如印度锡克教、西方天主教,都能通过共同的教义和仪式,将分散的个体凝聚起来。但海外华人的信仰现状,却很难起到这种 “联结作用”。

首先,中国本土的宗教多 “避世” 或 “侧重个人诉求”。佛教讲究 “四大皆空”“修来世”,道教主张 “清静无为”,这些教义更多是引导个人内心的平静,而非组织群体行动。比如很多华人信佛,会去寺庙烧香磕头,但目的多是 “求平安”“求发财”,很少有人会因为信佛而参与社群互助。有位华人法师曾说:“来寺庙的华人,大多是‘有事才来’,没事时很少交流,更别说一起做公益或维权了。”

其次,很多华人的 “信仰” 带有 “功利性”。比如腊月二十三 “祭灶王爷”,人们会用糖瓜粘住灶王爷的嘴,希望他 “上天言好事,回宫降吉祥”;清明上坟时,会烧 “纸房子”“纸汽车”,盼着祖先能 “保佑后代发财”。这种 “利用信仰达成个人目的” 的心态,很难形成共同的价值观 —— 毕竟每个人的诉求不同,有人求健康,有人求财富,有人求子女升学,自然难以团结起来。

与之对比的是印度锡克教。锡克教主张 “人人平等”“互助友爱”,全球各地的锡克教寺庙(Gurudwara)都是社群的 “中心枢纽”:每天免费提供三餐,无论是否是锡克教徒都能吃;新移民来后,寺庙会帮着找工作、学语言;遇到困难时,教徒们会集体筹款支援。比如英国伦敦的一家锡克教寺庙,曾为一名遭遇车祸的印度移民筹集了 5 万英镑医疗费,仅用了 3 天就凑齐了钱。这种 “信仰 + 互助” 的模式,让锡克教移民在海外形成了极强的凝聚力。

(三)移民背景复杂:时间与空间造成的 “隔阂”

海外华人的移民历史长达数百年,不同时代、不同地域的移民,在文化、财富、思维上存在巨大差异,这些差异像一道道墙,把社群分割成一个个 “小圈子”。

从时间维度看,华人移民大致可分为四个阶段:

19 世纪末 - 20 世纪初:以 “华工” 为主,多是福建、广东的农民,为了躲避饥荒或战乱下南洋、去欧美,从事体力劳动,文化程度较低,对海外的认知停留在 “赚钱养家”;

20 世纪中期(40-50 年代):多是知识分子或官员家属,因战乱移民,多从事医生、教授、工程师等专业工作,对海外的认知是 “寻求稳定生活”;

20 世纪 80-90 年代:随着改革开放,北方多是高校教师、科研人员移民,南方多是福建、浙江的商人或偷渡者,前者从事教育、科技行业,后者从事餐饮、装修行业;

21 世纪以来:移民群体更多元化,有留学生、企业家、技术移民,也有陪读家长,从事的行业涵盖 IT、金融、文化等,对海外的认知是 “追求发展机会”。

不同阶段的移民,很难形成共同语言。比如一位 19 世纪来美国修铁路的华工后代,可能更在意 “唐人街的传统习俗”;而一位 21 世纪来美国的 IT 工程师,更关注 “硅谷的技术趋势”,两者几乎没有交集。甚至在同一个社群里,老移民会觉得新移民 “太急躁”,新移民会觉得老移民 “太保守”—— 比如美国旧金山唐人街,老移民坚持 “商铺要挂中文招牌”,新移民则觉得 “挂双语招牌更利于吸引顾客”,为此争论了很久。

从空间维度看,华人移民来自中国不同地域,方言、习俗的差异也加剧了隔阂。比如福建籍华人说闽南语,广东籍说粤语,上海籍说吴语,北方籍说普通话,语言不通导致交流困难;习俗上,福建人过中秋喜欢 “博饼”,广东人喜欢 “赏月吃月饼”,上海人喜欢 “吃芋艿毛豆”,不同的习俗让社群活动很难统一。

更明显的是 “地域鄙视链”:在海外,有的北方华人觉得南方华人 “太精明”,有的南方华人觉得北方华人 “太豪爽不务实”;本地出生的华人二代,觉得大陆来的留学生 “不够融入当地”,大陆留学生觉得华人二代 “忘本”。比如加拿大某大学的华人学生会,曾因 “要不要举办春节晚会” 产生分歧:华人二代觉得 “应该办西式派对,吸引更多外国人”,大陆留学生觉得 “应该办传统晚会,展示中国文化”,最后双方各办各的,学生会也因此分裂。

(四)公共事务参与度低:“把海外当‘客栈’,而非‘家’”

很多海外华人移民的初衷是 “赚钱”,把居住国当作 “客栈”,而非 “家”,因此很少主动参与当地公共事务,这也导致社群难以形成影响力。

首先,是 “过客心态”。不少华人觉得 “海外只是暂时落脚,早晚要回国”,所以对当地的政策、选举、社群建设漠不关心。比如美国每两年一次的中期选举,华人投票率常年低于 50%,远低于印度裔的 68%、拉丁裔的 55%。有调查显示,70% 的华人移民 “不知道自己选区的议员是谁”,80% 的人 “从未参加过社区听证会”。

这种心态导致华人在面对不公时,很难形成合力。比如美国某城市曾计划在华人社区附近建垃圾处理厂,很多华人只是私下抱怨,却很少有人去市议会抗议。最后还是当地印度裔社群主动联系华人,一起组织请愿活动,才让市政府修改了计划。一位参与活动的华人说:“如果不是印度人提醒,我们可能还在等着别人解决问题。”

其次,是 “怕出头” 的心理。中国传统文化中有 “枪打出头鸟” 的说法,很多华人担心 “参与公共事务会惹麻烦”,所以宁愿 “沉默”。比如某国华人商铺遇到 “种族歧视” 的顾客,店主大多选择 “忍气吞声”,很少有人会报警或向社群求助。有位店主解释:“多一事不如少一事,万一对方报复,我的店就完了。”

与之相反,印度裔移民则把居住国当作 “自己的家”,积极参与公共事务。比如英国伦敦的印度裔社群,会主动游说议员推动 “印度传统节日放假”;美国硅谷的印度裔工程师,会集体向公司管理层提议 “增加印度裔的晋升机会”。他们明白,只有主动发声,才能保护自己的利益。

三、破局之路:从 “个体意识” 到 “社群意识” 的转变

海外华人社群的团结困境,并非无法改变。从历史案例和现实经验来看,要打破 “一盘散沙” 的局面,关键在于从 “个体意识” 转向 “社群意识”—— 把居住国当作 “家”,主动参与社群建设,在尊重差异的基础上寻找共同利益。

(一)建立 “互助型社群”:从 “各自为战” 到 “抱团取暖”

韩裔和印度裔的经验证明,“互助型社群” 是凝聚力的基础。海外华人可以借鉴这种模式,成立涵盖 “生活、工作、法律” 的互助组织,让每个成员都能感受到 “社群的价值”。

比如澳大利亚墨尔本的华人社群,近年成立了 “华人社区安全联盟”:联盟与当地警方合作,定期举办 “安全讲座”,教华人如何防范抢劫、诈骗;组建 “巡逻队”,每天晚上在华人商铺集中的区域巡逻;设立 “求助热线”,遇到问题的华人可以随时拨打,联盟会安排人提供帮助。成立两年来,墨尔本华人商铺的抢劫率下降了 40%,很多商户说:“有了联盟,我们再也不是一个人面对危险了。”

还有加拿大温哥华的 “华人创业互助会”:会员之间共享资源,比如有做餐饮的会员会向做食材批发的会员采购,降低成本;有做 IT 的会员会帮传统商户搭建线上平台;遇到资金困难的会员,互助会会集体筹款支援。目前互助会已有 500 多名会员,帮助 20 多家华人企业度过了难关。

这种 “互助型社群” 的核心,是让每个成员都能 “受益”—— 你帮别人,别人也会帮你,形成良性循环。比如一位华人新移民来后,互助会帮他找了工作;等他站稳脚跟后,又主动帮其他新移民学语言,这种 “传递式互助”,能让社群越来越紧密。

(二)积极参与公共事务:从 “沉默” 到 “主动发声”

要让海外华人社群有影响力,就必须主动参与当地公共事务,让主流社会听到华人的声音。

首先,是参与选举。华人可以通过投票,选出代表自己利益的议员;有能力的华人,也可以主动参选。比如美国加州的华人议员周本立,就是通过华人社群的支持当选的,他上任后推动了 “华人历史纳入加州中小学教材”“设立华人传统节日假期” 等政策,切实维护了华人的利益。

其次,是参与社区建设。华人可以加入当地的社区委员会,参与公园、学校、医院的规划;也可以组织公益活动,比如 “华人志愿者服务队”,帮助老人、清理社区环境,展现华人的 “正能量”。比如美国纽约的华人社群,每年都会组织 “春节公益集市”,既展示中国文化,又为当地慈善机构筹款,逐渐改变了主流社会对华人的刻板印象。

最后,是敢于维权。遇到种族歧视、不公待遇时,华人要学会 “集体发声”。比如近年美国某大学发生 “华人学生被歧视” 事件,当地华人社群联合起来,向学校施压,要求道歉并制定 “反歧视政策”,最终学校满足了诉求。这种 “集体维权” 不仅能解决问题,还能让主流社会意识到 “华人社群不好惹”。

(三)尊重差异,寻找 “共同利益点”

海外华人社群的差异是客观存在的,但差异不代表无法团结 —— 关键是找到 “共同利益点”,让不同背景的华人能为了同一个目标合作。

比如 “保护华人商家利益” 就是一个共同利益点:无论是老移民还是新移民,无论是福建籍还是广东籍,只要在海外开商铺,都希望生意好、不受欺负。围绕这个目标,不同背景的华人可以联合起来,成立 “华人商户协会”,一起与房东谈判降低租金,一起应对恶性竞争,一起防范抢劫诈骗。

再比如 “传承中国文化” 也是一个共同利益点:无论是华人二代还是新移民,都希望下一代了解中国的语言、习俗。围绕这个目标,可以组织 “中文学校”“书法班”“传统节日活动”,让不同背景的华人都能参与进来。比如英国伦敦的 “华人文化中心”,每年都会举办 “中秋晚会”,既有福建的 “博饼”,也有广东的 “粤剧”,还有北方的 “京剧”,不同地域的华人都能找到自己熟悉的元素,慢慢消除隔阂。

其实,海外华人社群就像一棵大树,每个 “小圈子” 都是一根树枝,只有把树枝紧紧连在一起,才能长成参天大树,抵御风雨。