2025年是中国“十四五”规划的收官之年,也是国家高铁网络建设的关键节点。根据交通运输部最新数据,截至7月底,国家“八纵八横”高铁主通道已建成投产81.5%,剩余未开工项目主要集中在中西部地区。其中宜常高铁、湛海高铁等被列为年内重点推进项目,其余线路预计将在“十五五”期间陆续启动。进入下半年,太原至绥德、阜阳至黄冈两条战略性高铁相继取得突破性进展,标志着我国高铁建设正向着“最后一公里”全力冲刺。

太绥高铁:革命老区的速度革命

8月以来,太原至绥德铁路山西段接连启动用地预审、规划选址及社会稳定风险评估招标,意味着这条连接晋陕两省的青银通道关键段落正式进入可研批复阶段。该项目在7月下旬通过国铁集团预可研审查后,线路走向已基本明确:东起太原南站,沿太中银铁路廊道西行,经吕梁市终至陕西绥德西站,与在建的延榆高铁实现贯通。值得注意的是,该线路将同步实施太原枢纽客运西环线工程,新建太原高铁西站,并在阳曲西站预留与雄忻高铁的贯通条件,未来可形成时速350公里的太原枢纽高速环线。

作为山西最后一个未通高铁的地级市,吕梁将借此结束“地无寸铁”的历史。这条高铁的前身是太原至延安客运专线,其建设将重塑革命老区的时空格局——吕梁至北京通行时间将压缩至3.5小时,延安进京时间将从现有普速列车的10.5小时、经西安中转的5.5小时进一步缩短至4小时以内。特别值得关注的是,线路穿越的晋绥边区曾是抗日战争重要根据地,高铁开通后将显著改善老区对外交通条件,为红色旅游资源开发注入新动能。技术层面,项目需攻克吕梁山脉复杂地质条件挑战,其中长约28公里的关帝山隧道将成为控制性工程。阜黄高铁:京九高铁动脉的西线突破

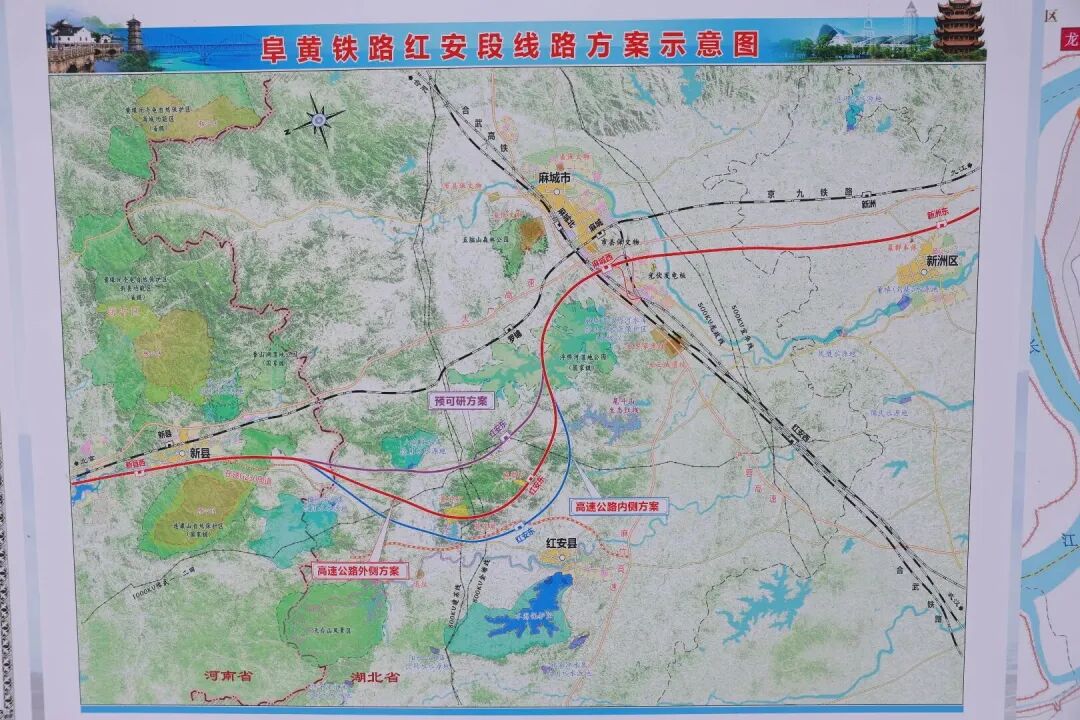

9月5日,阜阳至黄冈铁路河南段启动可研批复前置报告编制,标志着这条搁置多年的京九高铁西线核心段落取得实质性突破。该项目7月初通过预可研审查后迅速推进,全线总长318公里,其中河南段136公里将纵贯信阳东部,串联起大别山革命老区的多个县域。根据初勘点位显示,线路在潢川以北选择京九铁路东侧廊道,潢川以南则转至西侧布线,既兼顾覆盖空白区域,又避免与既有通道过度重叠。

作为国家“中部崛起”战略的重要基础设施,阜黄高铁将激活豫东南、鄂东北的交通末梢。线路在阜阳西站可实现与郑阜、雄商、阜淮高铁的“十字”交汇,在潢川衔接规划中的南信合高铁,在黄冈通过巴河线路所与黄黄高铁贯通,最终形成纵贯中原的京九高铁西线通道。设站方案显示,固始、红安等远离京九铁路的县城正积极争取近城设站,其中固始西站选址距县城约15公里,有望结束这个百万人口大县“手无寸铁”的历史。“八纵八横”冲刺期的建设逻辑

从两条高铁的推进节奏可以看出,“十四五”末期的铁路建设正呈现三大特征:一是优先填补路网空白,如解决吕梁“高铁孤岛”问题;二是强化革命老区、欠发达地区的交通赋能,如服务大别山振兴战略;三是注重枢纽功能提升,太原西环线、榆次编组站搬迁等配套工程凸显了高铁网络的系统性思维。技术层面上,新建项目普遍采用350公里时速标准,但在地形复杂的吕梁山区、大别山区需因地制宜优化线型,如阜黄高铁在麻城段为绕避地质灾害点选择了西绕方案。

据国铁集团透露,目前未开工的“八纵八横”项目多处于地质勘察和可研深化阶段。除太绥、阜黄外,包鄂高铁、南衡高铁等也进入前期工作冲刺期。这些项目普遍面临山区选线、生态保护、投资效益平衡等挑战,如太绥高铁需穿越3个省级自然保护区,阜黄高铁涉及淮河湿地生态敏感区,均需在环评阶段重点论证。值得注意的是,中西部项目地方出资压力较大,河南、山西等省已探索“铁路建设基金+土地综合开发”的创新融资模式。高铁经济的多维辐射效应

两条高铁的建设将产生远超交通本身的价值。对吕梁而言,高铁开通预计可使文旅产业年增收超50亿元,当地特色农产品外运成本将下降30%。阜黄高铁则有望带动沿线形成“高铁经济走廊”,信阳的装备制造、黄冈的生物医药等产业将获得更广阔的市场腹地。更具战略意义的是,这些项目将完善国家高铁网络的“毛细血管”——太绥高铁使青银通道全线350公里化迈出关键一步,阜黄高铁则补上了京九高铁西线的最后缺口。

随着“八纵八横”骨架网络基本成型,高铁建设正从规模扩张转向质量提升。国铁集团相关负责人表示,“十五五”期间将重点推进网络优化和既有线提速改造,同时加强高铁与城市轨道交通、公路客运的无缝衔接。可以预见,当太绥、阜黄等“末梢线路”建成后,中国高铁将真正实现从“主动脉”到“毛细血管”的全网络贯通,为区域协调发展提供更强劲的轨道支撑。在这个意义上,2025年不仅是“十四五”的收官之年,更将成为中国高铁从“有没有”向“好不好”转型的历史坐标。