近日,杭州萧山某小区发生令人心惊的一幕。一名女子刚沐浴完毕,竟发现窗外悬停着一架无人机,镜头正直指自家浴室方向。这起事件在小区业主群中引发轩然大波,居民们的隐私安全亮起红灯。

秋日午后,家住七楼的王女士经历了一场现实版的“心惊肉跳”。刚走出浴室的她,不经意间望向窗外,却与一架悬停的无人机四目相对。

“那一瞬间,我整个人都僵住了,仿佛全身的血液都凝固了。”回忆起事发经过,王女士仍心有余悸,“它就像一只窥视的眼睛,让人不寒而栗。”

她的男友立即报警求助。经查证,无人机的主人竟是同住一个小区的邻居。尽管警方表示未在存储卡中发现偷拍内容,但这样的解释难以服众——谁能保证下一次也能幸免?

更令人不安的是,这样的遭遇在该小区已屡见不鲜。

刚搬进新居的陈先生同样遭遇了无人机惊魂。“入住首日,就目睹一架无人机在窗前徘徊,最近距离不足十米。它在我的卧室外停留良久,那种被侵犯的感觉如影随形。”

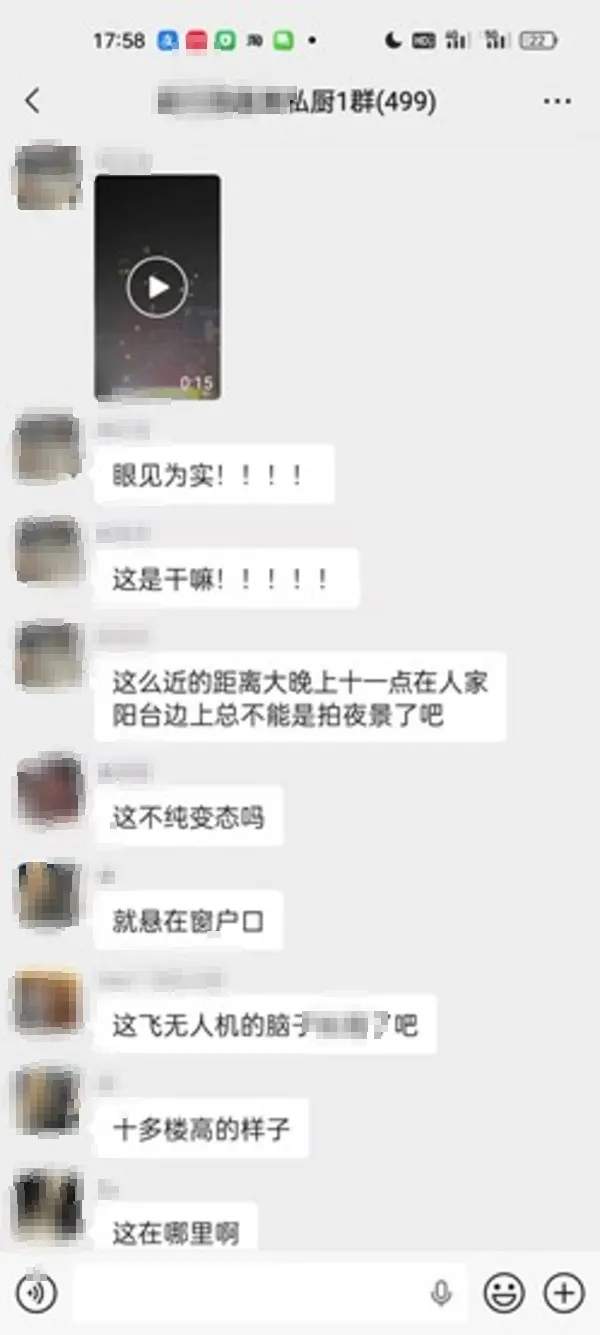

小区业主群内,居民们议论纷纷:有业主在深夜拍到无人机在楼宇间穿梭;有家长担忧孩子的一举一动被偷拍;更有居民因恐惧而终日紧闭窗帘……

一片原本祥和的居住空间,因这几架无人机的肆意飞行,笼罩在不安的阴霾中。

面对居民的强烈投诉,物业公司表示爱莫能助,而执法部门也显得力不从心——这一切都暴露出现行法规对无人机低空飞行的监管盲区。

查阅相关规定可见:2019年出台的《浙江省无人驾驶航空器公共安全管理规定》,未明确禁止无人机在居民区飞行;今年实施的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,仅对120米以上空域作出限制。

法律存在的空白,让居民的隐私保护形同虚设。

一位业内专家坦言:“在居民区等非管制区域,无人机的监管确实存在难点。”

在法规缺位的现状下,飞行者的道德自律显得尤为关键。

资深无人机爱好者于先生表示:“尽管小区飞行未被明令禁止,但我们圈内人都自觉避免贴近居民楼飞行,既是避嫌,也是考虑到信号干扰可能引发的安全事故。”

然而,并非所有操作者都能如此恪守底线。

当科技的发展超越伦理的约束,无人机的“眼睛”就可能越界。法律专家邵斌指出:“即便无人机未进行针对性拍摄,其飞行行为本身就可能构成扰民,甚至侵犯他人权益。”

面对这一新型社会问题,需要多方合力才能筑牢隐私防线。

在技术层面,可以建立无人机飞行管理系统,完善飞行计划报备;在法律层面,应尽快填补法规空白,明确居民区飞行规范;在行业层面,需要加强自律,制定飞行道德准则;在公众层面,要提高警惕意识,发现违规飞行立即举报。

“科技发展的初衷,是让生活更美好。”一位社区工作者坦言,“如果科技进步要以牺牲隐私为代价,那就背离了创新的本意。”

无人机产业蓬勃发展,在物流、勘测、应急救援等领域大显身手。我们不应盲目抵制,但必须未雨绸缪。

专家建议,可参照机动车管理经验,对无人机操作者实行资质分级;同时,电子围栏等技术已能实现禁飞区自动限制,关键在于如何在居民区有效应用。

“在自家阳台享受阳光,却要担心被人偷拍,这样的生活绝非我们所愿。”一位小区居民的心声道出了大众的忧虑。

华灯初上,杭城千家万户亮起温馨的灯光。每一扇窗后,都是一个需要守护的私密空间。当无人机在都市上空划出优雅弧线时,如何让科技与隐私和谐共存,考验着整个社会的智慧。

无人机的操纵者们,请铭记:每一次起飞都应带着对他人隐私的尊重,每一段航程都要守住文明与法律的边界。