《三国志·魏书·卷十五》是六个人的合传,分别是:刘馥、司马朗、梁习、张既、温恢、贾逵。由于陈寿把这六人合为一传,称赞他们“咸精达事机,威恩兼著,故能肃齐万里”,后世称他们为曹魏六刺史。

司马朗,字伯达,是司马懿的大哥。他们的父亲司马防生了八个儿子,都比较出色,时人称为“司马八达”,这是河内司马氏传承与积累的成果。

少年聪慧,智对董卓司马朗九岁时,有人直接称呼其父的字,司马朗便对那人说:“轻慢他人的亲长,就等于是不尊敬自己的亲长。”那人因此而道歉。光和五年(182年),在司马朗十二岁时,便通过经学考试而成为童子郎,但是当时的监考官觉得司马朗身体高大强壮,怀疑他匿报年龄,便质问他。

司马朗回答说:“我的家族中人世代以来的身材一向都很高大,我虽然年轻幼弱,却没有急功近利向上层攀缘的习气,从而谎报年龄以求得在仕途上早有成就,这不是我要做的事情。”监试官因此觉得司马朗品行才能果然异于常人。

初平元年(190年),董卓进入洛阳,关东各州郡军队起兵反董。之后董卓挟天子西迁长安,当时司马防担任治书御史,跟朝廷一起西迁,司马防因战乱四起,因此要长子司马朗带着家人返回家乡温县,但是有人告发司马朗想要逃亡,军队便抓住他去见董卓。董卓对司马朗说:“你和我已去世的儿子同岁,为何要背叛!”

司马朗回答说:“明公以高世之功德,在天下大乱中辅助天子,清除了宦官的秽乱,举荐了许多贤士,这的确是虚心深虑,即将成为复兴社稷的治世啊。但是随着威德的隆重,功业的著大,而兵灾战乱却日渐严重,地方州郡有如大鼎煮沸一般,连京城的近郊,人民都不能安家乐业,因此要抛弃住家田产,四处流亡躲窜。

虽然已在四方关口设置禁令,以重刑加以杀戮处罚,也不能阻止逃亡的风潮,这就是我为什么会想回故乡的原因。希望明公仔有所借鉴,稍加反省深思,那么名声就可像日月一般的荣耀,伊尹和周公也不能相比了。”董卓听完很满意,也说:“我也有这种感悟,你说的很有道理。”

历任郡县,宽政爱民196年曹操担任司空后,征辟司马朗为司空掾属,后出为成皋县令,但因病去职,后来又复职为堂阳县长。

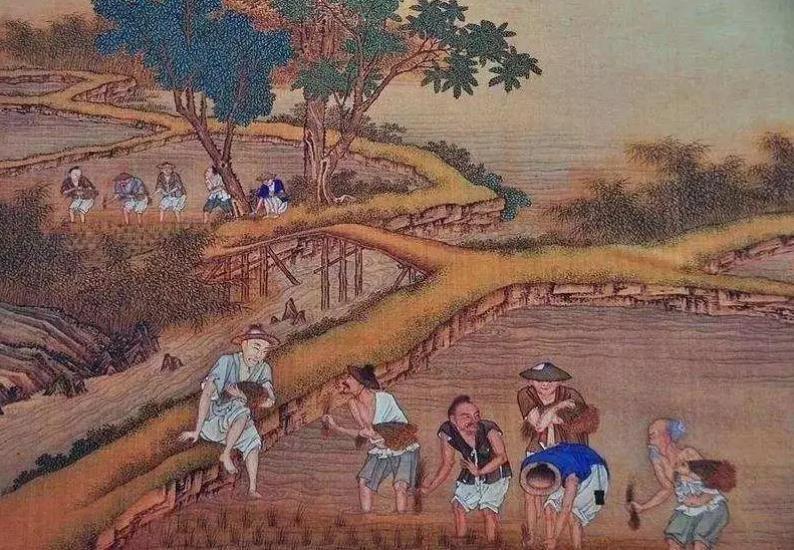

司马朗治理政务相当宽惠,不行鞭杖之刑,而民众也没有触犯刑律。当时,县里有民众迁徙充到都城里去的,后来县里征调百姓服役造船,迁走的百姓唯恐司马朗这边人手不足,于是彼此相邀私下里回来相助,司马朗就是如此受到百姓的爱戴。

建安十三年(208年)之后,司马朗被曹操征辟为丞相主簿。司马朗认为汉末的乱世,是因为秦朝取消了五等爵位(公、侯、伯、子、男)的制度,而地方郡国又没有练兵备战的缘故,现今虽然不需恢复五等爵位,但可令地方郡国召集常备士兵,既可抵抗外族的侵略,亦可威吓有不轨之心的乱臣,可以作为长治久安的对策。

司马朗又认为应该恢复井田制度,之前人民世代相传拥有土地,难以征收后重新分配,现今正值乱世,人民流离失所,土地无主,刚好可以借机恢复井田制。司马朗的建议虽然没有被采纳执行,但地方州郡领兵这项政策,原本是出自司马朗的意见。

司马朗建议恢复五等爵、井田制,其实值得聊一聊,说明他推崇周代的分封制,尊崇古制。后来西晋终于恢复五等爵,并大封宗室为王,可见司马家对于分封制有些执念。至于州郡领兵,确实符合当时的社会背景。

主政兖州,卒于任上后来司马朗又迁任为兖州刺史,他实施许多政策,都被百姓们称赞。司马朗在军旅之时,亦穿着简朴的衣服,吃粗糙的食物,以身作则带动节俭的风气。当时钟繇、王粲等人发表言论说:“只有圣人才能有太平治世。”

司马朗则说:“伊尹、颜回虽然不是圣人,但是他们的德行言论在民众中累世相传、深入人心的话,也可以成就太平治世。”

建安二十二年(217年),司马朗跟随夏侯惇、臧霸等人征伐东吴,到达居巢时,士兵之间发生严重的瘟疫,司马朗亲自巡视士兵病情,给士兵们医治药物,自己却感染了疾病,因而病死,时年四十七岁。

建安二十二年(217年),司马朗跟随夏侯惇、臧霸等人征伐东吴,到达居巢时,士兵之间发生严重的瘟疫,司马朗亲自巡视士兵病情,给士兵们医治药物,自己却感染了疾病,因而病死,时年四十七岁。司马朗留下遗言说:“刺史蒙国厚恩,督司万里,微功未效,而遭此疫疠,既不能自救,辜负国恩。身没之后,其布衣幅巾,敛以时服,勿违吾志也。”他去世之后,兖州的人民都相当怀念他。

相比较而言,司马朗担任刺史的政绩,似乎不如刘馥、梁习、张既等人那么耀眼,但他宽政爱民,所过之处都受到吏民百姓的交口称赞,也算是一位合格的刺史。他给曹操提的三条施政建议,尤其值得注意。

参考资料:《三国志》裴松之注、卢弼《三国志集解》