民国二十六年(1937年)7月7日,爆发了震惊中外的卢沟桥事变,中国抗日战争随之全面爆发。在此前的民国二十五年(1936年)底的“西安事变”,已经使蒋介石不再围剿共产党的部队,而是答应两党联手抗战。

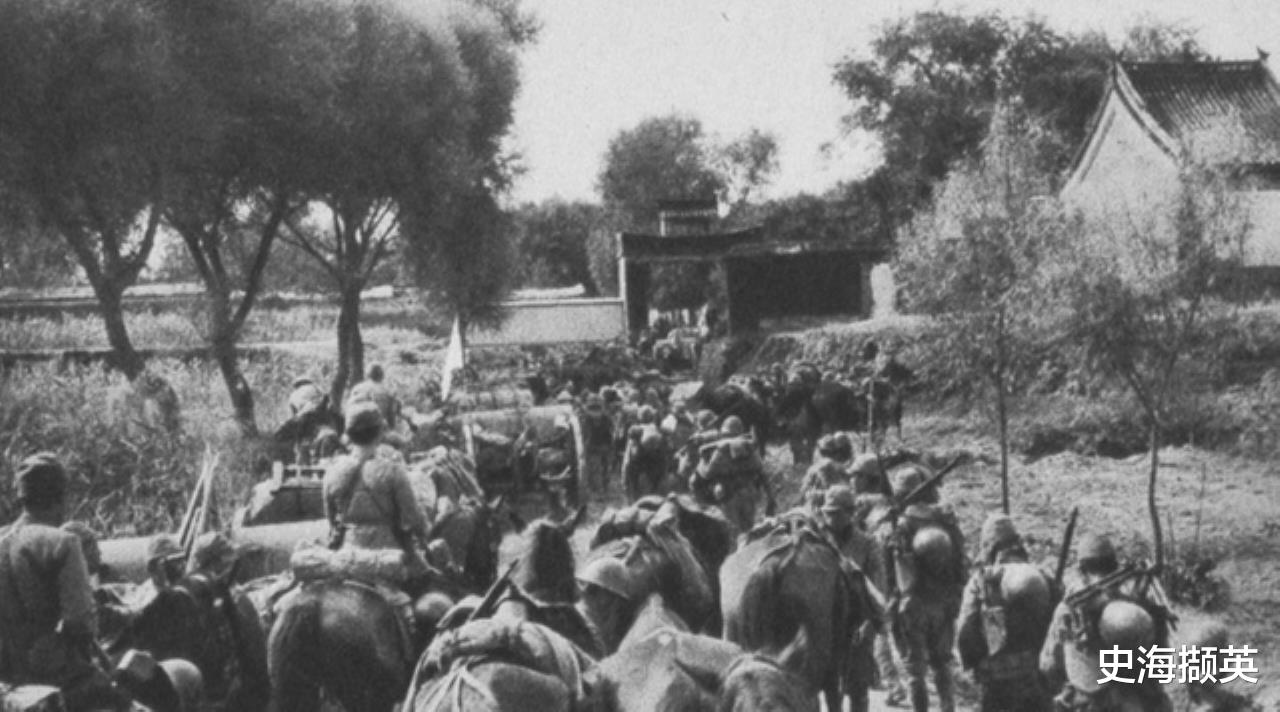

这样,国共两党在历经10年的血战之后,开始了北伐战争后的第二个合作时期。红军换装,换上了自己的老对手的服装,正式改编为国民革命军第八路军。八路军保留独立的总司令部,直接归中共中央军委指挥。

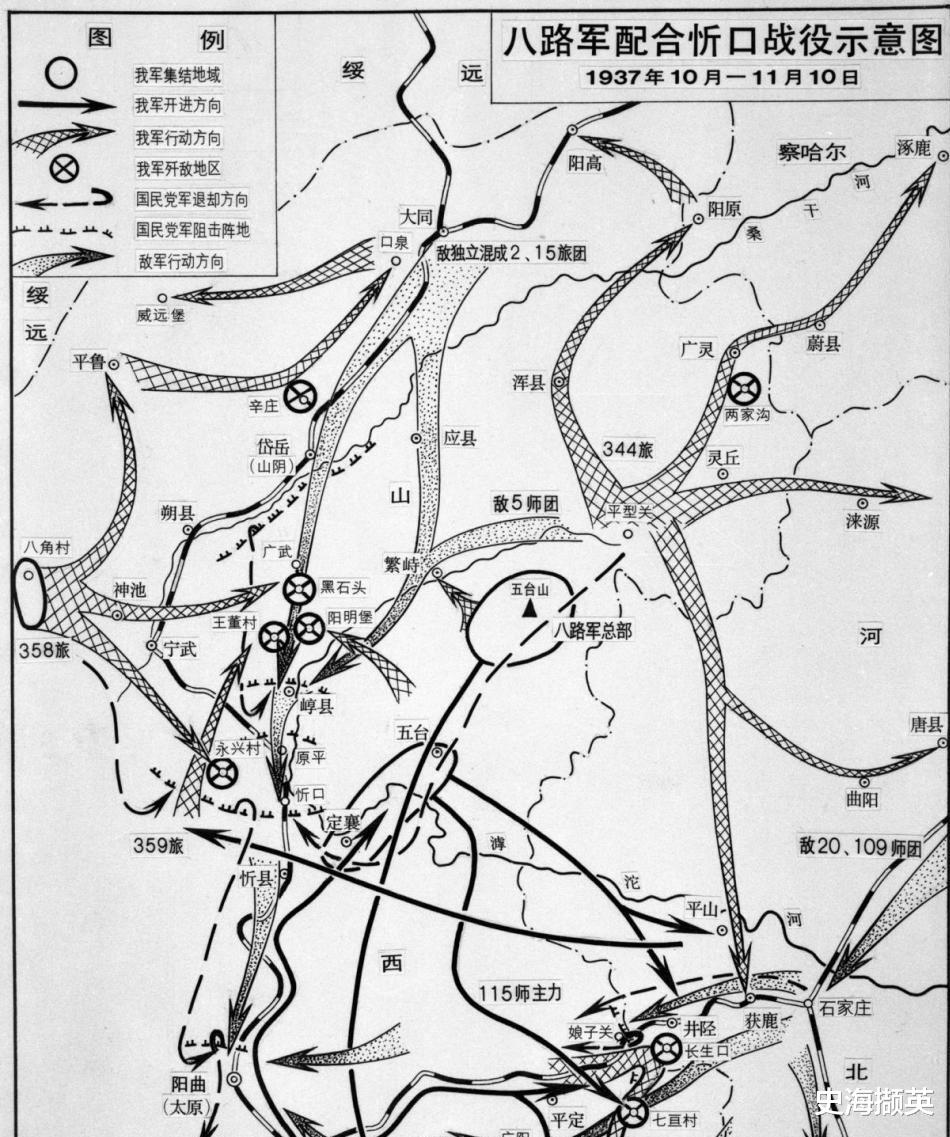

之后,八路军开赴山西抗日前线,配合中央军和晋绥军进行了忻口战役。这是国共在抗战期间唯一的一次携手联合作战。此后彭德怀策划实施的“百团大战”只是在战略层面上对国军的遥相呼应,是一次完全独立的作战行动。

忻口,古为军事要地。位于太原北面100公里的忻(县)定(襄)盆地北部,紧邻现在的忻州市,北临大同,东接代县雁门关,忻口是五台山、云中山东西两山峡谷中的一个隘口,在地理上是出入晋中的交通要道;在军事上是屏障太原的最后一道防线,可称之为战略咽喉要地。忻口的守与失直接关系到太原的安危。

民国二十六年(1937年)10月13日至11月2日,共产党领导的第十八集团军、阎锡山的晋绥军、国民党的中央军合作,在山西忻口抗击日军,保卫太原,历时21天,歼灭日军2万多人,是国共合作抗日的一次成功战例。

民国二十六年(1937年)9月,日军分路向晋北进攻,9月12日,攻陷大同。9月28日,日军从大同南下,突破茹越口、宁武关、雁门关一线,目标直指陕西省会太原,30日占领代县。10月1日,日军第5师团长板垣征四郎指挥第21旅团、关东军混成第2旅团、第15旅团,共5万余人、坦克150辆、大炮25门,向忻口进犯而来。

忻口是太原北部的屏障,有非常重要的战略地位,国民党当局急令卫立煌率国民革命军第十四集团军的四个师和一个旅,携带250余门大炮,增援晋北。

卫立煌与阎锡山均认为山西的军事地位非常重要,必须阻止日军占领太原,最终决定,在太原以北的忻口地区组织会战,由卫立煌任前敌总指挥。

10月1日,日本关东军混成第2旅团、第15旅团由代县出发,兵分两路,分别向崞县、原平进攻。第2战区第19军王靖国部凭借有利地形,奋力阻击,为主力部队的布防赢得了宝贵时间;八路军第115师、第120师、第129师积极参战,一方面协助晋军独立第7旅正面阻击敌军,一方面扰乱敌军后方,迟滞敌军的进攻。

在忻口战役之前,9月25日,八路军创造了“平型关大捷”,打破了日军“不可战胜”的神话。10月18日,八路军又在雁门关打了一次伏击战,伏击日军汽车运输队,截断日军大同至忻口的补给线。10月19日夜,129师陈锡联部又夜袭阳明堡,击毁击伤飞机24架,有力配合了国军的正面战役。

王靖国

10月4日,日军混成第2旅团占领阳明堡,围攻崞县,19军王靖国部奋战将其击退;6日下午,日军逼进崞县北关外西桥一带,第19军两个团阵地被毁,伤亡惨重;7日,日军调来飞机、大炮支援,猛攻崞县城西北,中国守军残部转移至辛章村,崞县失守。

10月5日,日军一部攻击阳方口,晋军独立第7旅与敌人彻夜激战,6日,阵地被日军突破,独立第7旅退守,日军占领宁武城。

10月6日,日军混成第15旅团对原平发起攻击,第196旅连续击退日军的五六次冲击;10月7日,双方形成对峙状态;10月10日,日军猛攻原平;10月11日,原平失守。

10月3日,第十八集团军总司令朱德和副总司令彭德怀命令:第120师主力协同晋军独立第7旅于宁武迟滞日军进攻;宋时轮支队破坏雁门关、岱岳镇、怀仁一带桥梁、道路、电线,袭击日军小部队;李井泉支队于利民堡、神池、八角堡地区,尾袭日军;第129师协同第115师,向平型关、繁峙、浑源出击。

按照命令,八路军各部队在敌侧后展开了积极主动的攻击:第120师雁北支队于10月1日袭占朔县井坪镇,4日收复平鲁县城,10日在辛庄伏击敌运输队,逼近大同。第120师第358旅主力于10月8日夜袭宁武县城。第115师独立团于10月10日夜攻占涞源县城。

八路军在敌后开展的游击战争,迫使日军以相当的兵力回守后方。正是这种有效的配合,在10月底之前,日军虽多次发动进攻,但忻口阵地终未能被其攻破。

10月5日,第14集团军先头第9军(欠第47师)到达忻口,占领南怀化一带阵地;10月10日,第14集团军主力到达忻口,占领忻口东西一线阵地;10月11日,忻口前线部队全部进入指定位置。10月12日,傅作义率第35军及第61军独立第2、第3旅开赴忻口,协助第14集团军作战。

卫立煌将忻口的正面防线划分为3个区,将所有部队分为三个兵团,分别防守:第15军军长刘茂恩指挥第15、第17军为右翼兵团;第9军军长郝梦龄指挥第19、第35、第61、第9军为中央兵团;第14军军长李默庵指挥第14军、第85、第66、第71师为左翼兵团。

各部队由卫立煌统一指挥,傅作义任副总指挥,在忻口以北的龙王堂、南怀化、大白水、南峪一线严阵以待,时刻准备与敌决战。

日军占领崞县、原平后,将部队集结于原平,直指太原的屏障——忻口。10月13日,板垣征四郎将混成第15旅及堤支队等部编为右翼队,第5师为左翼队,共5000余人,另有飞机30余架、坦克50余辆、炮50余门,其中右翼攻击南怀化阵地,左翼攻击阎庄阵地。

卫立煌

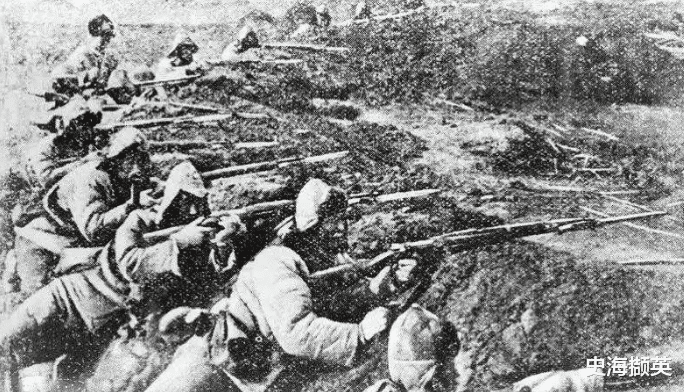

13日上午10时,南怀化被日军突破,沿河工事被毁,守军伤亡殆尽。郝梦龄马上派第17军第21师的2个团增援,卫立煌派第14军第10师和第61军新编第4旅合力夹击,消灭突破阵地冲进来的日军。经过一天激战,击退日军3000余人,击毁坦克22辆,恢复南怀化东南高地。13日黄昏,3000余日军进攻阎庄,突破守军前沿阵地。当夜,卫立煌组织部队向日军反击,围歼突入之敌。

10月14日凌晨2时,反击开始。第35军第218旅进攻南怀化以北弓家庄的日军,日军1000余人则进攻第9军第161旅的下王庄阵地,第218旅以一部增援第161旅,旅长董其武率另一部继续攻击弓家庄日军。14日上午7时,218旅攻克弓家庄。上午8时,日军1000余人、坦克10辆,在飞机和大炮的掩护下,向下王庄和弓家庄反扑。守军连续打退敌人四次冲锋,董其武身受重伤,经过一日激战,南怀化阵地又为日军占领。

10月14日,刘茂恩指挥右翼兵团将日军压迫于滹沱河东岸至灵山脚下一带;李默庵指挥左翼兵团攻占旧练庄,与日军增援部队激战终日,成对峙状态。20时,卫立煌将指挥关系作如下调整:陈长捷指挥第21师、独立第2、第3旅(欠第4团)、新编第4旅,负责消灭南怀化日军;郝梦龄指挥第54师、第217、第218旅、独立第3旅第4团,对敌人展开正面反击。

10月15日,日军与陈长捷南怀化1300高地展开激战,情势极为严重;郝梦龄部队正面反击,攻占中泥河,但又被日军援军夺回。左、右翼兵团经一日激战,仍与日军处于对峙状态。

10月13日至14日,第344旅在小寨村切断日军交通;15日,拦截日军汽车130余辆,打退日军一个营;15日夜,收复浑源县城;10月15日,第688团夜袭沙河镇日军,缴获大批物资;18日攻克繁峙。10月15日,独立团于冯家沟设伏,歼灭日军100余人,缴获物资120多车、骡马300多匹。16日收复广灵县城。随后又收复灵丘、蔚县、易县、浑源、阳原等城。10月18日,骑兵营收复曲阳县城。到29日,骑兵营又收复了平山、唐县、完县等城,严重威胁日军的铁路交通。经过20多天的战斗,第115师一共收复了10座县城,切断了日军从张家口到代县的交通线。

八路军配合忻口战役形势图

10月13日,第120师第715团夜袭崞县西南的日军,攻占大牛店;14日袭击南北大常、永兴村的日军,消灭120余人。18日,第716团在黑石头沟公路伏击日军,消灭300余人,击毁汽车20余辆;20日夜,一部袭占雁门关,另一部破坏广武至大和岭间的公路和桥梁。

南怀化是整个战线的重中之重,关系到忻口战役的全局。卫立煌命令第21师、独立第2、第5旅、新编第4旅,歼灭南怀化日军,派第68师向敌后迂回,进行夹击。

10月16日凌晨2时,南怀化反击战打响。第218旅穿插到敌人侧后方攻击,上午7时,攻占旧河北岸;上午9时,攻占南怀化北端河岸。敌人出动飞机10余架,协助地面部队一再反扑,每次都被英勇的战士们击退。

郝梦龄率部从正面向占领南怀化的敌人发起攻击,阵地几经易手,战斗异常激烈。经过昼夜激战,南怀化以南的日军大部分被歼。

在这场战斗中,双方军队均伤亡数千人,9军军长郝梦龄中将、第54师师长刘家麒少将、独立第5旅旅长郑廷珍少将等均壮烈殉国。

经过连日鏖战,部队伤亡惨重,卫立煌请蒋介石速派援军。蒋介石急忙调派第41军从潼关出发,阎锡山也派第94师和第529旅从五台山出发,前来增援。

与此同时,日军也派出400多辆满载步兵的汽车,由团城口赶来增援。

卫立煌决心固守阵地,等待援军到达后,再进行反击。

10月17日至19日,日军陆军、空军同时向灵山、南怀化、官村、大白水等阵地发起猛烈攻击;守军奋勇作战,击毁日军坦克、装甲车各20多辆,打退了日军的攻击。日军在地面攻击受挫,于是从阳明堡机场出动飞机,对忻口阵地进行频繁轰炸;八路军第769团决定出其不意,夜袭机场。10月19日凌晨,第3营渡过滹沱河,潜入机场,1小时激战后,毁伤日军飞机24架,歼灭日军100余人,八路军伤亡30余人,营长赵崇德殉国。10月22日,日军的增援部队萱岛支队也投入了战斗;守军顽强抗击,并适时组织反突击,双方形成拉锯战。

战至11月1日,守军虽伤亡达到三分之二以上,每天损失两个团的兵力,但阵地仍巍然屹立。

中央集团军进行南怀化反击战时,阎锡山恐兵力不足,致电朱德总司令,请八路军截断敌后交通,阻止敌人援军。

10月23日,八路军第359旅在王董堡伏击日军运输队,毁敌汽车7辆。此后又不断袭扰过往日军,使敌人的交通运输进一步陷入瘫痪。第115师和第120师积极作战,日军与大同、张家口的交通中断,粮、弹、油料等供应断绝,不得不靠飞机输送给养。

忻口战役进行了20余日,日军无法前进一步,后方又被八路军严重威胁其交通运输线,陷于十分被动的境地。但晋东的娘子关、平定、阳泉等地相继失守,阎锡山不得不宣布忻口守军全线后撤。

日军在忻口附近受到中国军队的顽强抵抗,进展甚微,于是在10月中旬派兵沿正太路向太原进攻。驻守在正太路娘子关隘口的国军与日寇进行了激烈的反复战斗。19日,日军援兵大量增加,并得到飞机、火炮的有力配合,26日,娘子关被日军攻陷。娘子关失守,忻口中国守军处于腹背受敌的境况。11月2日,第二战区司令部不得已下令忻口守军撤退。忻口各兵团于黄昏后脱离阵地,向后撤退。日军3日拂晓才发现守军已经离去。不久,11月9日,太原沦陷。

忻口战役是全面抗战开始后,国民政府与共产党在战区统一部署、紧密配合下取得的正面坚守与敌后机动作战的一次成功的防御战,也是抗战初期华北战场上作战规模最大、战斗最激烈的一次战役。

忻口战役遗址

中国军队在忻口战役中坚守阵地长达20多天,有力阻击了日军的南进计划,大量消耗了日军的有生力量和物资装备。同时也打乱了日本妄图速战速决,6个月内灭亡中国的狂妄企图。

忻口会战虽然失利,但在这次会战中,中国守军奋勇作战,中央军、晋绥军与八路军密切配合,协同作战,以伤亡10万余人的代价,歼灭日军2万余人,创华北战场歼敌之最新纪录。这场战役沉重打击了日军的嚣张气焰,极大增强了中国军民抗战必胜的信心,是全面抗战开始后国民党与共产党紧密配合下取得的一次成功的防御战。

忻口会战的失败,太原的失陷,标志着在华北战场上,以国军为主体的正面防御战争基本结束,抗战进入到以共产党领导的抗日军民为主体的敌后游击战争阶段。