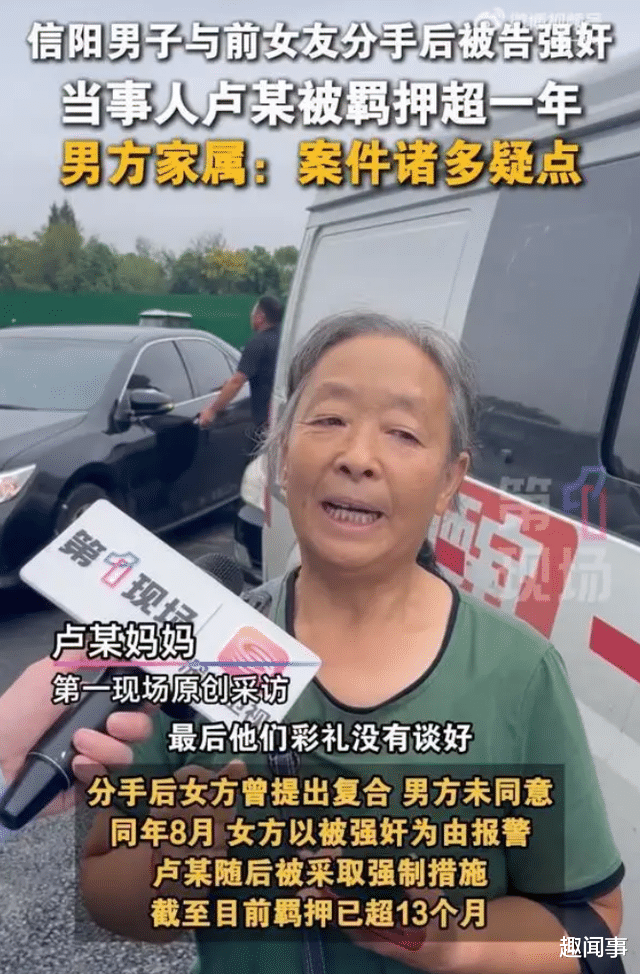

“妈,我真的没强奸她!”2024年8月,河南信阳23岁小伙卢某接到前女友梁某的“谈心”邀请,本以为能好聚好散,却等来了手铐。因梁某指控其“强奸”和“寻衅滋事”,卢某被警方带走,至今已在看守所度过13个月。

2025年9月9日,案件一审二次开庭。卢家老少十余人挤在法院门口,父亲攥着一沓聊天记录打印件,反复念叨:“俩孩子恋爱三年,彩礼谈不拢分手,咋就变成强奸犯了?” 而梁某始终未露面,只有一条“未检出DNA”的牛仔裙作为物证提交法庭。

【从谈婚论嫁到对簿公堂,三年感情如何走向崩坏?】1. 彩礼要求:从“心意”到“天价”

据卢某家属透露,2024年年初,两人开始谈婚论嫁。梁某提出需支付“三十几万彩礼+一套别墅”,而卢家仅是普通工薪家庭。卢某多次协商无果,最终选择分手。

“我们不是不给彩礼,但一套别墅动辄百万,实在承担不起。”卢某的二姐红着眼眶说,“弟弟曾提议先买房后加名,被女方一口回绝。” 这种因彩礼分歧导致情感破裂的现象并非个例。数据显示,全国离婚纠纷中约18%与彩礼相关,河南、江西等地尤为突出。

2. 分手后的纠缠:七次“强奸”指控从何而来?

分手后,梁某多次尝试复合,均被卢某拒绝。蹊跷的是,她声称恋爱期间七次性行为均“非自愿”,却直到复合无望后才报警。

“若第一次是强奸,为何后续六次未报警?甚至分手后还主动约见面?”卢某的代理律师在庭审中发出质疑。 法律专家指出,性同意认定需结合持续行为判断:如事后双方仍正常交往、未及时报案,可能影响自愿性认定。

【证据链疑云:一条牛仔裙能否定罪?】1. 物证缺失:裙子、DNA与时空错位

本案核心物证是一条牛仔裙。但司法鉴定显示:

该裙子并非指控案发时所穿;

未检出卢某DNA及暴力破损痕迹;

无监控、伤情报告等佐证。

“强奸案定罪需形成完整证据链,包括生物学痕迹、伤痕、证人证言等。”北京律协刑事委员会副主任刘玲解释,“仅凭单方陈述极易造成冤错案。”

2. 报案时机:报复还是维权?

梁某的报案时机耐人寻味——发生在复合请求被拒后,且未赴“谈心”之约直接报警。 卢某家属提供的聊天记录显示,梁某曾发消息:“你不娶我,我就让你付出代价。” 虽其真实性待核实,但若属实,可能指向报复性诬告。

【法律困境:为何羁押13个月仍未判决?】1. “疑罪从无”原则的挑战

根据《刑事诉讼法》,犯罪嫌疑人羁押期限通常不超过7个月,复杂案件可延长至13个月。卢某被羁押超期,表明案件存在重大争议或证据补查困难。

“法院面临两难:若判无罪,可能纵容真罪犯;若判有罪,证据不足易酿冤案。”中国政法大学教授罗翔曾指出,“法治的核心是宁可放过坏人,不冤枉好人。”

2. 彩礼纠纷刑事化的警示

本案折射出危险趋势:民间纠纷正通过刑事手段解决。类似情况在山西大同“订婚强奸案”中已有先例——男方因彩礼纠纷被控强奸,最终判刑3年。

法律界呼吁警惕“情感报复性报案”:

警方应加强初查,避免单方陈述直接立案;

对诬告者追责,维护司法公正。

【社会反思:彩礼异化与司法公信力】1. 从“礼”到“利”:彩礼异化的悲剧

彩礼本意是婚姻诚意的象征,如今却异化为“婚姻买卖”。河南某县调研显示:当地彩礼均价28.8万,是农民年收入的8倍以上。 “当婚姻被明码标价,感情就成了奢侈品。”民俗学者王娟叹息。

2. 司法如何应对“情感博弈”?

此类案件中,法律需平衡两大价值:

保护真实受害者:避免因证据严苛使受害人求助无门;

防范诬告滥用:防止司法成为情感报复工具。

专家建议借鉴德国经验:设立亲密关系纠纷专项调查程序,由性别比例均衡的合议庭审理,引入心理专家评估。

【让法律的归法律,感情的归感情】庭审结束后,卢某父亲蹲在法院门口啃冷馒头:“我就想知道,啥时候能还孩子一个清白?”而千里之外,梁某的社交媒体签名已改为:“我等一个公道。”

无论本案结果如何,它已化作一记警钟:

对家庭:彩礼≠婚姻保障,真心比千金可贵;

对司法:证据≠主观情绪,正义需铁证支撑;

对社会:舆论≠审判,让子弹飞一会儿又何妨?

(本文基于公开报道及法律分析,不代表任何一方立场。案件最终结果以法院判决为准。)

点击“关注”,听胡同口的热乎气儿,唠老百姓的身边事