黄埔一期生陈赓同窗,秋收起义任副总指挥,为何沦为功德林战犯.......

1959年深秋,功德林监狱,劳作了一天的战犯们结束了劳动与思想学习,回到宿舍区的活动室。

能走进这间活动室的,绝非寻常人物。

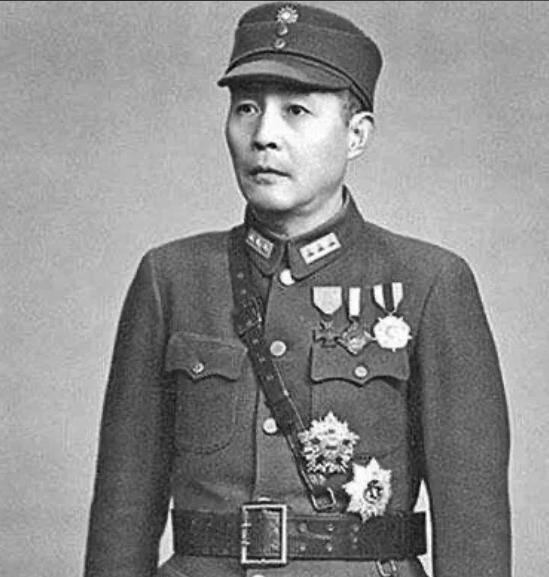

杜聿明,前国民党军徐州“剿总”副总司令,曾指挥数十万大军与解放军决战淮海。

王耀武,抗日名将,曾任国民党第二绥靖区司令,在济南战役中被俘。

宋希濂,黄埔一期生,手握“鹰犬将军”之名,曾任国民党军第十四兵团司令……

这些昔日在战场上叱咤风云的军长、司令,如今褪去了军衔与戎装,围坐在简陋的木桌旁用粗糙的茶缸喝着热茶。

话题自然离不开近期最令人振奋的消息,中央即将特赦第一批战犯的通知,已悄悄在管理所内传开。

杜聿明捏着温热的茶杯,指节因激动微微发白,他声音略带沙哑却难掩喜悦:“没想到有生之年还能重见天日,党和政府的宽宏大量,我杜聿明此生难忘。”

王耀武也频频点头,这位曾在万家岭战役中重创日军的将领,此刻眼神明亮:“出去后,我想回山东看看,那里的百姓……当年我对不住他们。”

就在众人各抒己见、争论不休时,角落里突然传来一声重重的冷哼,打破了这份热闹。

“哼!好汉不提当年勇!”

声音不大,却带着一股难以掩饰的愤懑与不甘。

众人循声望去,只见前国民党军第七十三军军长韩浚正襟危坐,眉头紧锁。

韩浚平日里在管理所中并不算活跃,性格孤僻,极少参与集体讨论,此刻突然开口,让在场的人都愣住了。

杜聿明放下茶杯,温和地看向他:“韩军长,大家不过是感慨过往,你何必动气?”

“动气?”

韩浚猛地抬起头,目光扫过在场的众人,语气中带着几分自嘲与激动,“要不是当年我一时糊涂,选错了路,今日哪会跟你们这帮人坐在这里喝这种粗茶!”

他顿了顿,声音陡然提高,眼中闪过一丝复杂的光芒:“想当年,我若是坚持走下去,即便当不上元帅,至少也是个开国大将!”

这话一出,活动室瞬间陷入死寂。

王耀武皱起眉头,低声劝道:“韩军长,这话可不能乱说,如今是新社会,莫要再提这些不着边际的话。”

宋希濂也摇了摇头,觉得韩浚是因迟迟未盼到特赦消息,心生不满才口出狂言。

没过多久,便有战犯悄悄找到管理所的工作人员,举报韩浚发表“反动言论”,称其“歪曲历史、狂妄自大”,希望能严肃查处,以正风气。

工作人员立刻将情况上报,层层递进,这个求证的过程一路向上,最终竟然惊动了毛泽东本人。

对于“韩浚”这个名字,毛泽东确实还有印象。

经过短暂思索,毛泽东证实道:“他说的是真的,没有撒谎,但是我没有见过他。”

就在大家以为韩浚必将面临严厉批评教育时,上级部门的电话却很快回了过来,语气平静却带着不容置疑的肯定:“韩浚所言,并非狂言,查史料便知,确有依据。”

韩浚的人生轨迹远比众人想象中复杂。

他不仅是黄埔军校一期生,更是早期接触共产党、参与过秋收起义的“特殊人物”。

以他的资历与军事能力,若能坚持革命立场,新中国成立后在军队中获得高级军衔,并非没有可能。

这段尘封的历史被揭开后,功德林内的战犯们再提起韩浚,眼神中多了几分复杂。

有人感慨他“一步错,步步错”,有人惋惜他“一手好牌打得稀烂”。

而韩浚本人,在经历了这场风波后,愈发沉默。

01

1893年,韩浚生于湖北黄冈傅家河下林湾。

这处依山傍水的村落,没能留住韩家昔日风光,曾祖父嗜鸦片、祖父虽为县级教谕,到他出生时,家产早已变卖,全家靠母亲操劳度日。

六岁时,母亲咬牙送他读私塾,韩浚记性惊人,却因家贫早早辍学务农。

14岁的他揣着求学梦,1908年考上黄州实验小学,受进步老师影响,心中埋下革命火种。1911年辛亥革命爆发,他瞒着家人赴武昌投学生兵,虽错过招生,仍投身杂牌军,半年后才敢家书报平安。

1912年,韩浚遇祖父学生张凤曹,随其赴宜昌求学,当年便考入省立第三师范学校。

1917年毕业后留校任教,还遵父母之命成婚。

1919年,他揣着两百多吊积蓄北上,先考军医学校失利,后入铁路管理学校,却因学制延长、学费上涨被迫辍学,辗转武汉、上海等地谋生。

眼见军阀混战,韩浚受同乡党员刘子通劝说,决心南下广州投革命。

1922年春,靠同学王子麟资助路费,他抵达广州,先入省财政厅,后转军政部程潜麾下。

1923年初,他又投粤军李济深,在肇庆督办署任职。正当他对前途迷茫时,同乡张难先、严重及邓演达等人,常与他畅谈革命理想,韩浚渐生归属感,打消了离开粤军的念头。

1924年,黄埔军校筹备招收第一期学员的消息传来,韩浚心中燃起新的火苗,他早听说这所军校是为革命培养骨干,一心想去报考,可手头事务繁杂,上司李济深起初并不同意。

没承想,不久后李济深便被任命为黄埔军校校务委员兼副校长,需常驻军校办公。趁李济深离开肇庆的空档,韩浚悄悄收拾行囊,直奔广州报名。

彼时的黄埔军校声名初起,仅广东一省报名者就达三千余人,录取名额却仅500人,韩浚心里满是忐忑。

初试分设三个考场,他被分到中山大学考场,刚走进考场,抬头便撞见监考官竟是李济深,两人四目相对,韩浚虽有些紧张,却还是硬着头皮完成了国文、英文、数学等多科考试。

几天后初录名单公布,一千多人中赫然有他的名字,到了复试放榜,韩浚紧张得不敢去看,还是朋友跑回来告诉他,他名列第71名,顺利被录取。

录取学员最初编成三个队,可因经费紧张,一百多名备取生未能正式入编。这些青年多是跋山涉水、冒着风险来投奔革命,韩浚与同学们都觉得不能让他们空手而归。

经协商,三个队各推一名代表面见孙中山先生请愿,韩浚当选为第三队代表,与第一队徐会之、第二队许继慎一同前往。

第一次见到仰慕已久的孙中山,韩浚难掩激动,三人将备取生的困境和盘托出。

孙中山当即表态:“会想办法解决!你们要转告大家,黄埔的机会来之不易,既要学军事,更要懂政治,明白为何革命、怎样革命,才能打胜仗!”

带回这番嘱托后,同学们备受鼓舞。

几天后,备取生被正式编成第四队,还从军政部讲武堂划拨人员组成第六队,与一期学员同等待遇。

黄埔军校是国共合作的产物,初期却因校长人选有过波折,军政部长程潜曾想兼任校长,因私招家乡学生过多遭蒋介石反对,最终孙中山任命蒋介石为筹备委员会委员长。

军校效仿苏俄模式,设军训部与政治部,孙中山特别要求政治部由共产党人负责,可蒋介石却偏重军事训练,导致军政课程脱节。

在校期间,韩浚跟着同学们参与了平定商团叛乱、沙基大游行、东征陈炯明等斗争,革命实践让他迅速成长。

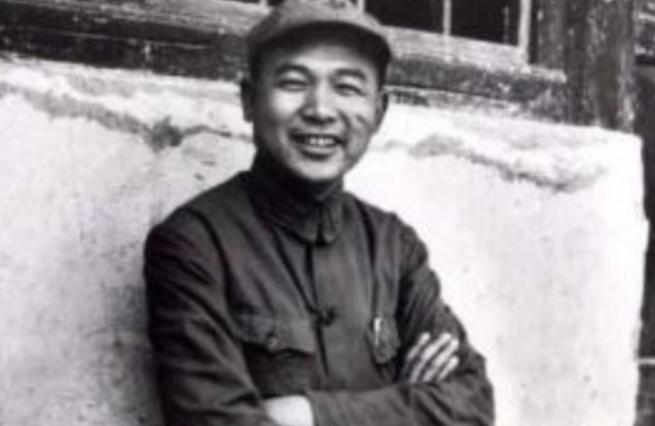

他与同班的陈赓同住一宿舍,两人志趣相投,津贴共用。

陈赓性格开朗,常拉着他读《共产党宣言》《新青年》等进步书刊,还带他认识了周恩来、邓颖超。

1924年5月,经陈赓介绍,韩浚在广州农民运动讲习所秘密加入中国共产党,一同宣誓的还有宋希濂等人。

可蒋介石对共产党员早有提防,甚至定下“共产党员不准带兵”的规矩。

后来教官严重升任第二十一师师长,曾提议韩浚任营长,名单却被蒋介石亲手划掉,这也为韩浚后来的人生转折,埋下了隐秘的伏笔。

02

黄埔四期毕业前夕,韩浚与陈赓受派赴苏学军事,1926年9月启程,顾顺章同行。在海参崴学俄语半年后,因北伐急需接令回国。

返沪后,韩浚参与地下工作训练工人,后赴南京、武汉,在武汉获张治中任用为学兵团少校连长,又应叶挺推荐,助张发奎建十一军教导营,任上校营长,设政治指导员办公室,袁愈任指导员。

1927年4月,韩浚率部圆满完成中共五大武昌会址安保,四一二政变后,随叶挺以教导营参与抗夏斗寅、杨森,先在纸坊袭敌、追至贺胜桥逼夏撤,后夜渡长江复丰口防杨森,粉碎偷袭。

1927年5月,南昌起义的暗流已在军中涌动。

贺龙率部奔赴九江前夕,张发奎突然叫停十一军教导营,邀韩浚任总指挥部上校参谋。

韩浚向党组织汇报获许后,却又接到新安排,以参谋身份协助黄埔同窗、警卫团团长卢德铭。

彼时张发奎虽喊着“打蒋介石”,实则盘算“回师广东”,这让韩浚暗自警惕。

8月2日凌晨,急促的敲门声打破武昌的寂静。两份电报摆在韩浚与卢德铭面前:一份是周逸群从南昌发来的密电,隐晦告知“已脱离张部起义”,另一份则是张发奎催令速赴九江的命令。

二人当机立断,联合指导员辛焕文定下对策:暂不理会张发奎,连夜整军向南昌靠拢,先乘船至阳新黄颡口,再徒步穿越武宁直奔起义军。

为求稳妥,他们还约中央军校武汉分校同行,以吹号为令协同出发。

可9月4日船队刚启程,意外就发生了。

![]1949年开国大典之前,毛主席收到一封特殊的来信,署名是国民党高级将领卫立煌,](http://image.uczzd.cn/12941033398472463273.jpg?id=0)

评论列表