刚入学三天,本想暂时告别奥运光环、回归普通校园生活的全红婵,再一次成为舆论的焦点。

9月13日,暨南大学迎来开学日。全红婵身穿白色T恤和牛仔裤,背着双肩包步入报到点。队伍中低头填表的她,和普通大学新生并无不同。有同学认出她时,她略显羞涩,低头快步离开。

尽管学校对她十分重视,安排她在开学典礼首排就座,佩戴校徽时她仍显得有些紧张。即便在跳台上完成过无数高难度动作,站在人群中,她依旧流露出属于18岁女孩的腼腆与谨慎。

她没有借机展示自己的身份,也没有刻意凸显大学生活,而是做了一件格外有意义的事——将自己在巴黎奥运会穿过的签名出场服捐赠给学校。这份礼物由苏炳添接收,他如今担任暨大体育学院院长。她还特意从家乡带来特产送给苏炳添,礼物虽轻,情意却真。苏炳添也以学长身份,与她分享了如何平衡运动员与学生角色的经验。

央视新闻将这一段记录作为正面典型发布,然而评论区却未完全传递出善意。有人批评她“穿着太普通”,有人指责她“长胖了”“不够自律”,甚至有人揣测她“文化基础弱,学习恐怕跟不上”。这些言论像冰水般泼向她最柔软的部分。更有网友翻出旧照,以放大镜般的目光评判她的体型变化,却忽略了她正处于正常的发育阶段。

从奥运冠军到大学新生,她只是换了一个身份,却始终难以获得真正的宁静。

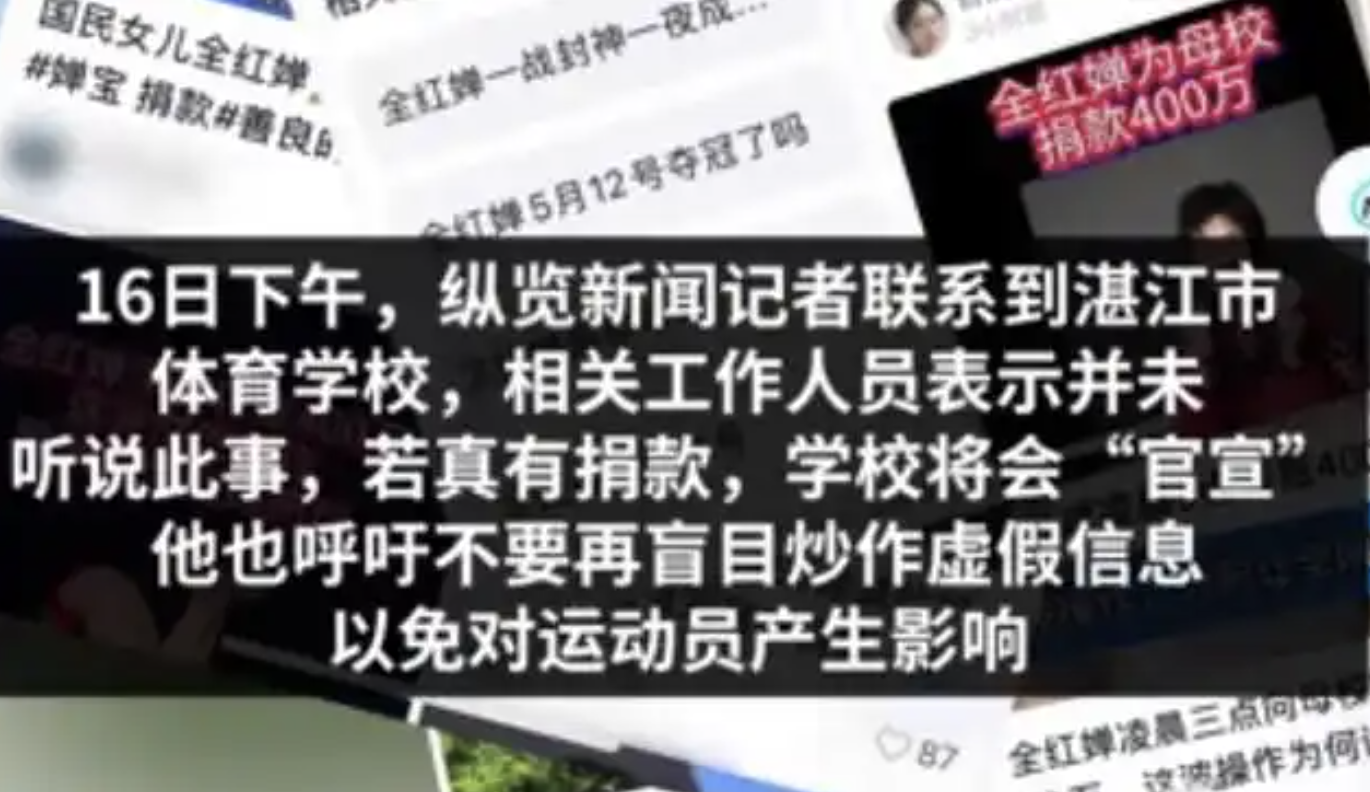

开学视频发布仅几小时,旧日风波再被翻出。有人重提今年五月“她为母校捐款400万”的谣言。当时有人称她深夜转账,还配上“破旧护膝不舍得换”的细节,甚至附上模糊截图和手写信。后经证实,纯属虚构。若有捐赠怎会无声无息?最终是母校出面澄清,流言才暂告段落。

类似事件屡见不鲜。她回老家探亲时,村口被围得水泄不通,有人直播拍照,甚至用无人机航拍她的老屋,在家门口高声呼喊要求“见一面”。爷爷不堪其扰,家人一度被迫搬至果园暂住。

不久前,有人利用AI合成她的声音,冒充她直播售卖土鸡蛋。消费者上当后,竟到她家人社交账号下发泄怨气。哥哥全进强多次直播澄清,称从未参与此类销售,甚至连“全红婵”三字都极少提及,却依然阻止不了谣言的扩散。

就连她家因暴雨积水的自建房视频下,也充斥着“钱从哪来”“谁出的房费”等冷言冷语,无人关心房屋主人实际承受的损失。

多次被误解,全红婵却鲜少回应。或许在她看来,奥运冠军的成绩本身就是对谣言最有力的回击。

她曾说,大家喜欢的是跳水,而非她本人。她并不在意若有一天不再跳水,是否还会有人喜欢她。

全红婵自幼经历诸多坎坷。2017年母亲遭遇严重车祸,长期卧床,家庭一度靠低保维持。跳水改变了她的命运,也将她推至公众视野中心。2021年东京奥运会,她以惊艳一跳夺得金牌。赛后她坦言,那一跳是为给母亲治病。

但她的家庭从未试图将她的名声变现。父亲多次谢绝采访与资助,母亲依旧过着朴素生活。全家的一致态度是:让她过属于自己的生活。

然而现实往往不如人愿。她曾因一句“小小巴黎,拿捏”被批傲慢无礼;因不擅英文,被逼在直播中学习;甚至有体育记者在直播间公然质疑她“不爱读书、举止疯癫”,扬言“不跳水就像个白痴”,尽管事后涉事媒体道歉,伤害却已造成。

巴黎奥运周期以来,她身高增长7厘米,体重也有所上升,身体变化一度影响动作完成。她的拿手动作207C接连出现失误,甚至令她对入水产生恐惧。两次世界杯不敌陈芋汐,退出冠军赛和世锦赛,状态起伏、伤病频发——却很少有人真正关心她的困境,取而代之的是“是否准备退役”的嘲讽,连她的文化水平也成了被调侃的话题。

她早已坦言:跳水不能跳一辈子,她渴望读书,也渴望好好生活。

体育之外,她同样拥有梦想、生活和尊严。可现实如巨浪不断拍打她的努力——她在赛场上赢得了所有荣誉,却难以赢得普通人应有的平静。

三天的入学争议,如同一面镜子,映照出这个时代对成功者的苛刻。全红婵始终克制、低调、努力,却总有人将恶意投射于她。

她说:“你继续讨厌我吧,我只会爽不会改。”这是一个少女的倔强。

未来,她还会继续跳水,继续成长。

她并非完美,但她的努力值得尊重。

请不要为“造神”欢呼,也不必为“毁神”起哄。

还她自由,便是最好。

评论列表