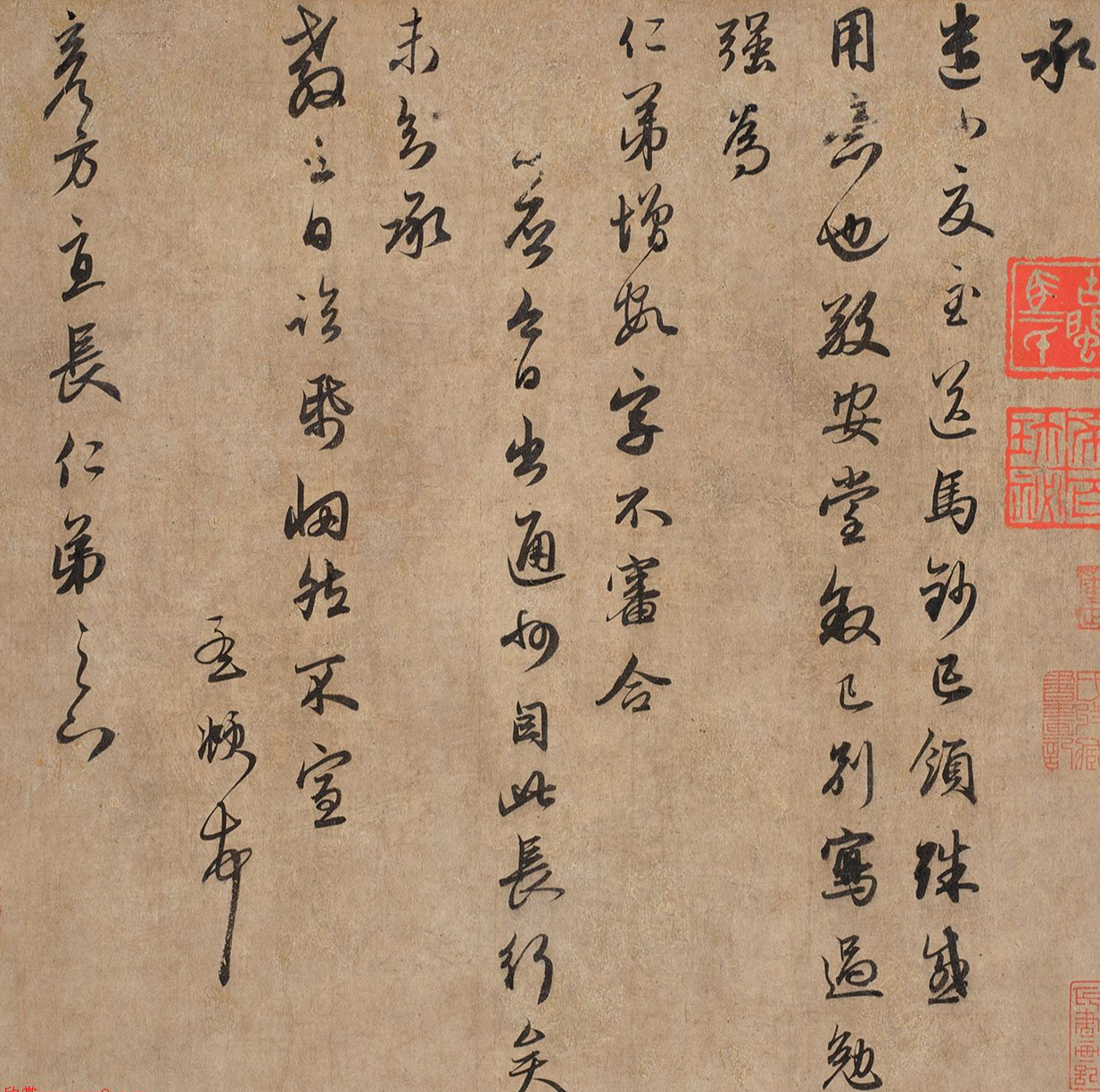

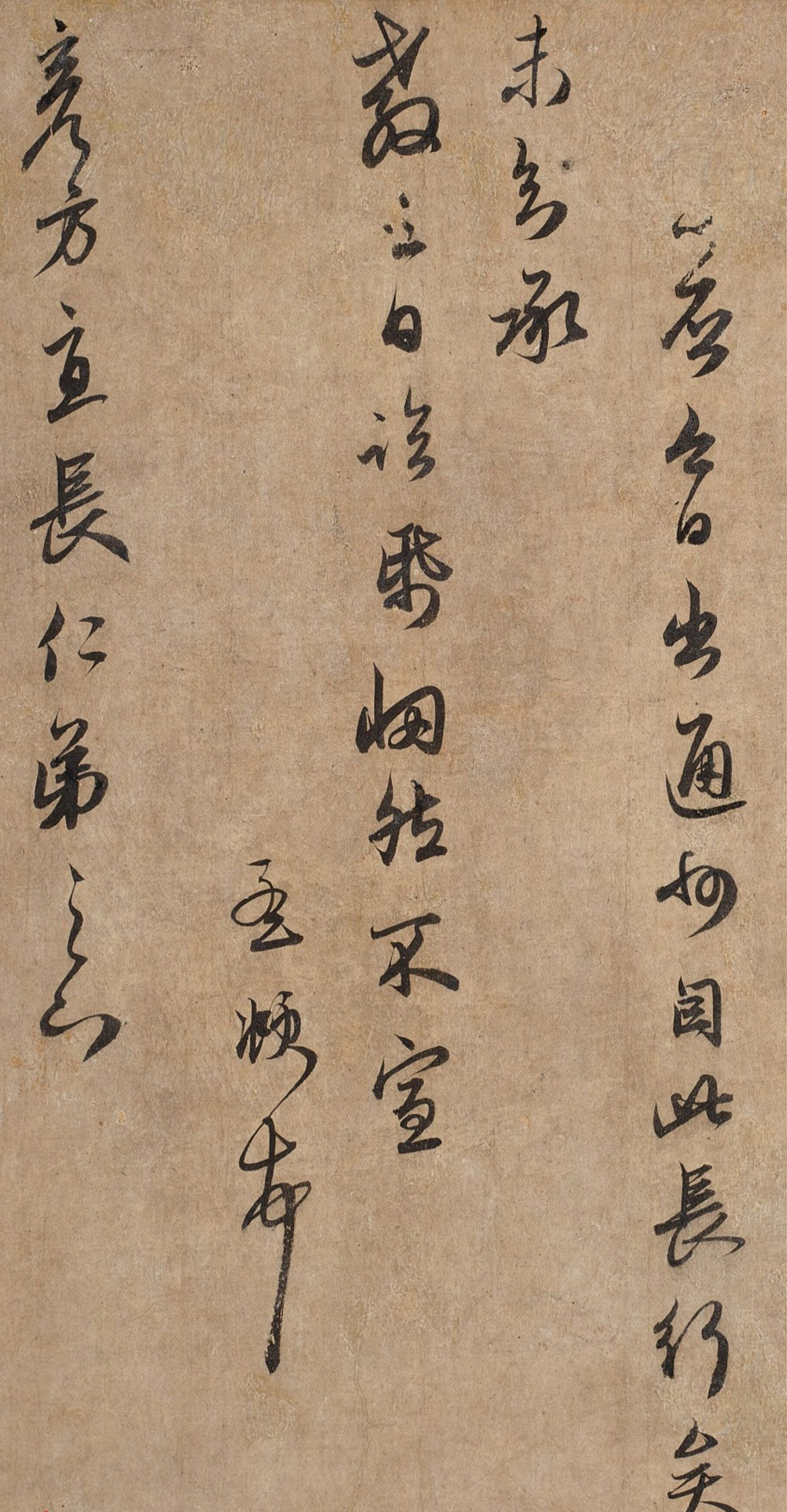

聊起赵孟頫,很多人第一反应就是“漂亮”、“潇洒”。这没错,但他的字如果仅仅是漂亮,绝不可能在书法史上封神。今天,咱们不聊他赵宋皇室后代的身份,也不扯他官居一品的往事,就单纯拿放大镜,对准他的一件行草书信札——《致彦方札》,看看在这看似随意的字里行间,到底藏着多少让后世书法家挠破头皮的高超技法。你可能会觉得,行草书嘛,不就是写得快,连带多一点吗?如果你这么想,那可就真小看赵孟頫,也小看书法这门艺术了。这篇《致彦方札》,就是最好的反面教材——它告诉你,顶级的行草,是在严格的法度中跳舞,每一个看似不经意的笔画,背后都是千锤百炼的精准控制。第一层:笔尖上的“芭蕾舞”——看老赵如何玩转提按咱们写字,最怕一个字——“平”。笔画从头到尾一个粗细,那就成了棍子,僵硬死板。而赵孟頫的笔,就像跳芭蕾的脚尖,时而起飞(提),时而落地(按),充满了韵律感。这在书法上,就叫“提按”。在《致彦方札》里,你仔细观察任何一个字,几乎找不到一段“平铺直叙”的线条。比如那些长长的竖笔或者撇捺,他往往在起笔时稍按,然后迅速提起,让笔画中段变得细劲,快到收尾时再轻轻一顿,或者顺势飞出。这一套动作,在瞬间完成,赋予了线条无限的弹性和生命力。这可不是随便甩笔就能出来的效果,它要求你对毛笔的弹性有极深的了解,并且手腕能给出恰到好处的力道。很多初学者临摹老赵,字形可能像了,但线条总是软塌塌的或者僵硬无比,问题八成就出在这个“提按”节奏没掌握好。你下次临帖,可以试试,别光顾着画字形,用心感受一下他笔尖那种“一起一伏”的跳舞感。第二层:结构里的“小心机”——疏密、欹侧与错位如果把单个字拿出来端详,赵孟頫的结构更是充满了“小心机”。他绝对不写那种四平八稳、状如算子的字。他的字,是活的。他特别擅长制造“矛盾”,然后再巧妙地化解。比如,他会把一个字的某一部分写得很紧凑,密不透风;相邻的部分却突然舒展开,疏可走马。这种强烈的疏密对比,立刻就让字有了视觉焦点,不呆板。再者,他很多字并不是端端正正的,而是微微倾斜,我们称之为“欹侧”。但这个“歪”不是真歪,就像比萨斜塔,看似要倒,实则稳当。他是通过字内部笔画的支撑,以及字与字之间的呼应,来维持这种危险的平衡,从而产生一种动感。还有一种高级玩法叫“错位”。本来应该上下对齐的部分,他故意让它们错开一点,就像搭积木,错着搭反而更显灵动。这些结构上的处理,都是他深入钻研晋唐古法(尤其是王羲之、李北海等人)后,融会贯通的结果。你看他的字觉得好看,说不清为什么,很大程度上就是这些不易察觉的“小心机”在起作用。咱们自己写字,总感觉平,不妨试试在这些地方做点文章。第三层:通篇的“交响乐”——行气与章法的秘密单个字写好了,就像每个乐手技术都很好,但要把他们凑成一个乐团,奏出和谐的乐章,那又是另一门学问了。这就是章法,在行草书里尤其重要。《致彦方札》是信札,书写时的心态是放松的、自然的,所以它的章法浑然天成。你会发现,他的字与字之间,并不是简单地排队。有时,上一个字的末笔顺势就带出了下一个字的起笔,我们叫“牵丝映带”,这就像音乐的连音,流畅而优雅。有时,他又会主动把字断开,留下小小的空白“透气”。这种连与断的交替,形成了节奏。更妙的是他的“行气”。一整行字看下来,它并不是一条笔直的竖线,而是一条微微摇摆的S形曲线。每个字的重心就在这条无形的线上摆动,如同风中杨柳,姿态优美而又贯穿一气。这种处理,让整篇字活了起来,充满了音乐般的律动感。很多人抄书,字不错,但一行字写下来像一列僵硬的士兵,就是没理解“行气”的奥秘。你可以把字帖拿远一点,眯起眼睛看,忽略具体笔画,去感受那条贯穿始终的“生命线”,会有惊喜的发现。我们能从《致彦方札》中学到什么?聊了这么多,最后落到实际,我们该怎么学?首先,别一上来就追求潇洒的连带。那是结果,不是原因。你要先拆解他的单字,去分析他每一个笔画的提按动作,去理解他每一个结构的疏密安排。把“法度”练熟了,再谈“意趣”。其次,建议用“对临”和“背临”相结合的方法。对临就是看着字帖,力求形似;背临是合上字帖,凭记忆默写。背临最能检验你是否真正理解了他的结构规律,而不是在“画字”。最后,也是最重要的一点,带着思考去欣赏。下次再看到赵孟頫的字,别光说“好看”,试着问问自己:他这个笔画是怎么写出粗细变化的?他这个字为什么这个部分紧那个部分松?这一行字为什么感觉这么“顺”?当你开始问这些问题,并且慢慢找到答案时,你才算是真正开始走进书法的大门了。