清嘉庆二年(1797 年)的河北玉田县城,一间简陋的医馆里,王清任正握着银针,眉头紧锁地为一位胸痛患者施针。

按《黄帝内经》记载,“心下有膈,膈上为心肺,膈下为肝脾”,他依此在 “膻中穴” 下针,可患者疼痛非但未减,反而加重。

“难道典籍记载错了?” 王清任心中第一次升起疑惑。

当晚,他翻遍《难经》《伤寒论》等医书,发现所有脏腑图谱都如出一辙,可临床病症却屡屡与之相悖。

这个念头,让他此后四十年,踏上了一条 “敢疑典籍、亲验脏腑” 的艰难之路。

他便是清代最具争议也最具勇气的医学家,用亲身观察修正千年医学谬误,写下《医林改错》,为中国解剖医学撕开一道实证的口子。

王清任的一生,因 “疑” 而始,因 “实” 而成。

他本是民间名医,却因发现脏腑记载矛盾,甘愿冒 “大逆不道” 之名,赴义冢、观刑场,记录真实人体结构;

他遭同行唾骂 “离经叛道”,却坚持 “非亲见不妄言”,终成传世医著。

一

王清任出身河北玉田的行医世家,自幼随父学医,二十岁便独立坐馆,因擅长针灸、治疑难杂症,很快在当地有了名气。

可他行医越久,越觉得传统脏腑理论 “不对劲”。

有次,他接诊一位 “肺痈” 患者,按典籍记载 “肺居膈上,两叶如华盖”,应在肺部穴位施针排脓。

可治疗月余,患者病情反而恶化,最终不治身亡。

家属悲痛之余,却通情达理:“王大夫已尽力,只是这病太过蹊跷。”

王清任却彻夜难眠:“若肺的位置、形态与典籍不符,针药自然不对症,我这是误人性命啊!”

此后,他开始留意所有与脏腑相关的病症。

治疗 “肝病” 患者,按 “肝居左胁” 施针,部分患者见效,部分却无效;

调理 “胃病” 时,依 “胃为水谷之海,居心下” 用药,有的患者很快康复,有的却腹胀更甚。

他把这些病例一一记录,发现 “有效者多与体质相符,无效者恐因脏腑位置有误”。

当时的医界,奉《黄帝内经》为 “不可动摇的圣典”,没人敢质疑脏腑记载。

有老中医劝他:“清任,典籍是老祖宗传下来的,哪能说改就改?你只管按书治病,治不好是患者命数,别自寻烦恼。”

王清任却摇头:“医道是救人的,不是唬人的。若典籍错了,我们却照着错的治,那是对患者不负责,也是对医道不尊重!”

他暗下决心:“我一定要亲眼看看,人体脏腑究竟是什么模样。”

二

要亲见人体脏腑,在 “身体发肤受之父母” 的清代,难如登天。

活人不能剖,死人难寻见,王清任只能把目光投向 “义冢”—— 埋葬无主尸体的乱葬岗,以及偶尔的刑场。

嘉庆四年(1799 年)深秋,玉田城外的义冢荒草萋萋,寒风卷着枯叶,发出呜咽般的声响。

王清任穿着粗布短衫,带着学徒,揣着纸笔和一把小刀,趁夜潜入义冢。

刚靠近一座新坟,就闻到刺鼻的腐臭,学徒吓得发抖:“师傅,太吓人了,我们回去吧!”

王清任却咬咬牙:“为了弄清脏腑,这点苦算什么?若能修正医理,将来能救更多人。”

他小心翼翼地挖开坟土,露出一具刚下葬不久的尸体。

借着月光,他仔细观察:“肺不是两叶,竟是五叶!”

他赶紧让学徒记录:“肺有五叶,左二右三,叶间有间隙,并非‘如华盖相连’。”

接着,他又查看心脏:“心外有包,包内有血,心体并非‘居中而虚’,而是实有肌骨!”

突然,远处传来守墓人的咳嗽声,两人慌忙埋好尸体,揣着记录逃了出去。

此后十年,王清任走遍河北、北京、天津的义冢,还曾冒险到刑场,观察被处决者的脏腑。

有次在保定刑场,他看到刽子手剖开犯人的腹部,立刻上前记录:“肝居右胁,并非左胁!脾在胃左,形扁如掌,并非‘方如刀斧’!”

刽子手以为他是 “怪人”,驱赶他,他却恳求:“我是医生,记这些是为了治病救人,求您让我多看看!”

他的行为很快传开。

有人骂他 “不孝不义,亵渎尸体”,甚至联名要官府抓他;

医馆的患者也少了大半,说 “跟一个挖坟的医生治病,不吉利”。

妻子劝他:“清任,别再做这遭人骂的事了,我们安安稳稳行医不好吗?”

王清任却抚摸着满是笔记的本子:“我现在受点骂,将来医生们都能按正确的脏腑治病,值了!”

三

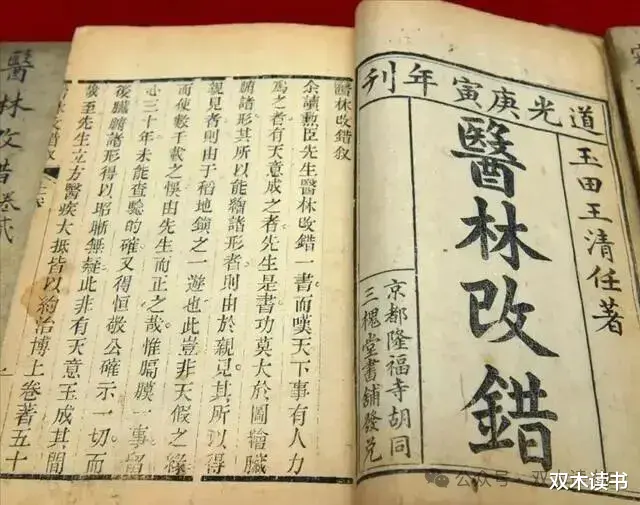

道光十年(1830 年),已年过花甲的王清任,终于整理完四十年的观察记录,开始撰写《医林改错》。

他在书中直言不讳:“古人脏腑图,错者多矣!余亲见脏腑,一一改正,非敢妄议古人,实为治病救人计。”

书中,他绘制了 25 幅 “亲见脏腑图”,纠正了传统理论的多处错误。

指出 “心无血,似虚” 是错的,心脏实则 “内有肌窍,外有包络,皆有血”;

否定 “肝居左、肺两叶”,明确 “肝居右胁,肺有五叶”;

还首次描述了 “膈膜”(横膈)的形态,说 “膈膜如纸,分隔上下,上为心肺,下为肝脾肾”。

这些观点,在当时堪称 “石破天惊”。

除了修正脏腑图谱,他还根据解剖发现,提出新的病理理论。

比如传统认为 “中风” 是 “风邪入体”,他却根据观察,提出 “中风是脑髓病变,因气血不畅导致脑失养”,还创制了 “补阳还五汤”,用黄芪、当归等药材补气活血,治疗中风后遗症,疗效显著。

有个患者中风后半身不遂,卧床三年,服用 “补阳还五汤” 半年,竟能拄着拐杖走路,患者家属跪地感谢:“王大夫,您这药真是救了我们全家!”

《医林改错》出版后,引发轩然大波。

支持者称其 “开医林实证之先河”,反对者骂其 “离经叛道,蛊惑人心”。

有位京城名医甚至公开焚烧《医林改错》,说 “此书若传,医道必乱”。

可王清任却毫不在意,他对弟子说:“书里的对错,不是我说了算,也不是他们说了算,是患者的疗效说了算。”

果然,随着越来越多医生用书中方法治病见效,《医林改错》渐渐被认可,甚至传到日本、朝鲜,影响了东亚医学。

道光十一年(1831 年),王清任在玉田病逝,享年六十四岁。

临终前,他把《医林改错》的手稿交给弟子,嘱咐:“此书若有不妥之处,你们要继续观察、修正,千万别把它变成新的‘不可动摇的典籍’。”

四

如今,在河北玉田的王清任纪念馆里,还陈列着他当年用过的解剖工具、记录脏腑的手稿,以及《医林改错》的各种版本。

医学研究者们公认,王清任是中国近代解剖医学的先驱 。

他比西方解剖学传入中国早半个世纪,就通过亲身观察,纠正了千年医学谬误,其 “实证精神” 至今仍影响着医学界。

在那个 “唯书唯上” 的时代,王清任宁愿遭人唾骂、失去患者,也要坚持 “亲见为实”,只为让医术能真正救人。

正如他在《医林改错》序言里写的:“医道无穷,生死系焉。余不敢欺世,不敢欺人,唯愿医林同仁,皆以实证为要,勿盲从典籍,勿轻忽人命。”