四川行迹│李庄7

作者 许述工作室

傅斯年这个人,大肚子,暴脾气,心高气傲是出了名的。抗战期间,他主管的史语所和同济大学都搬到李庄,因为房子不够用,两家抢着要占张家大院的好住处。傅斯年人在重庆坐镇,直接指挥史语所派到李庄打头阵的手下,硬是抢先下手占了房子,把同济大学挤了出去。这一仗打得干脆利落,和他平日做学问的霸道劲儿一个样,寸步都不让。

时隔四年,史语所再一次和“老冤家”同济大学杠上了,这回傅斯年从重庆赶到李庄亲自指挥,却被同济大学给将了一军,“打”得他不敢吭声。

是什么事让傅斯年败得如此之惨?

许多人印象中的傅斯年

李庄时期的傅斯年(左一,李约瑟拍摄)

史语所大门(李约瑟摄于1943年夏)

史语所李庄旧址 (许述工作室摄)

1944年,日军发起“一号作战”大规模攻势,战线从中原腹地延伸至西南边陲。其部队先后攻陷河南洛阳、湖南衡阳及广西桂林、柳州、南宁等军事重镇,日本在华主力与东南亚驻军实现会师,打通了中国通往越南的陆路通道。随着战局恶化,陪都重庆面临严重威胁,国民政府紧急会议上甚至出现放弃重庆、迁都西昌或西北地区的提议。在此危急时刻,中美两国决定共同动员知识青年从军,通过美军系统化训练掌握美式武器装备,以增强西南防务力量,确保滇缅战略通道安全。

在此背景下,蒋介石于1944年秋发出“一寸山河一寸血,十万青年十万兵”的号召,宣布将从全国征召十万知识青年入伍,并令长子蒋经国、次子蒋纬国率先报名参军。此举可谓一石三鸟:其一,利用青年学生的质朴热血填补兵源缺口,快速组建具有文化素质的作战部队;其二,表面是以蒋氏兄弟参军树立榜样,实则为其铺路掌控军队核心力量;其三,深层目的在于与共产党争夺爱国青年才俊。正如蒋经国1944年11月视察泸县时的内部讲话所言:“(与日军相比),和共产党的斗争更艰巨,他们善于利用青年,我们不把青年人争过来,就会为他们所用,过去三青团以及学校军训对这方面工作做得不够。”(江鸿波等编著:《烽火同济:在李庄的日子里》,上海:同济大学出版社,2007年,第147页)

正值婚育空白期的大学生群体怀揣报国热忱,加之高校作为知识分子聚集地,自然成为征兵重点区域。各地高校响应征兵令之时,同济师生在新校长徐诵明振臂疾呼下,表现尤为突出:六百多名学生签署参军志愿书,占全校总人数三分之一,参军比例居全国高校之首。

时任同济大学校长徐诵明(1944.7-1946.4)

同济学子参军热情高涨到何种程度?一个具体案例可窥见一斑:近视学生为通过体检关卡,竟然“作弊”——提前将视力表背了下来。更令人瞩目的是,这股参军热潮不仅席卷学生群体,还吸引了青年教师加入,留德归国的工学博士杨宝琳报名参军尤为引人注目。这场“全员参军”的盛况经媒体报道后,引发社会广泛关注。

同济师生踊跃参军(许述工作室摄于李庄同济大学工学院旧址)

同济大学本部旧址(慧光寺)

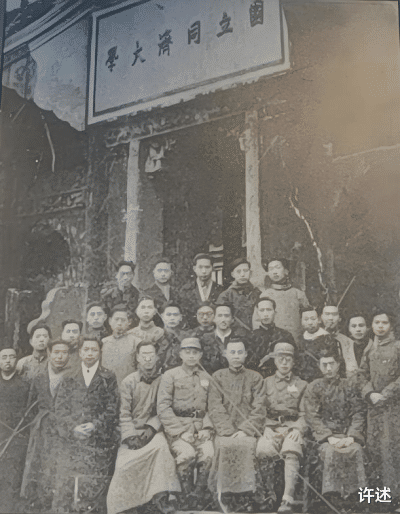

部分参军的同济大学学生在大学门口合影

同济大学志愿从军名册

青年学子参军的热忱,正如同济随军记者所述:“生活常常是波浪式,只有波浪式的生活才有诗意,否则一直平凡下去,哪里还会有顶天立地,惊天地泣鬼神的事业呢?”(江鸿波等编著:《烽火同济:在李庄的日子里》,上海:同济大学出版社,2007年,第150页)既为民族存亡挺身而出,也为在战火中开辟人生新境界,这正是当年众多大学生军人的共同追求。

看到“老对头”同济大学表现如此抢眼,傅斯年在重庆坐不住了。他所主持的史语所有好几十号青年学者,却无一人应征。为此,傅斯年专程从重庆赶往李庄召开动员会,他在会上动情地说:“你们现在不参军,将来抗战结束后,你们的儿女要问你们,爸爸,你在抗日战争中都做了些什么,你们将怎么回答呢?”(岳南:《那时的先生》,长沙:湖南文艺出版社,2017年,第268页)

这话听着有些耳熟。没错,二战时期巴顿将军对士兵进行战前动员时说过类似的话,效果颇佳。傅斯年这次“抄作业”本想着凭借自身威望定能激起共鸣,不料话音落下全场鸦雀无声。眼见无人响应,他只得自找台阶:“大家回去再好好想想吧。”(岳玉玺等:《傅斯年——大气磅礴的一代学人》,天津:天津人民出版社,1944年)。

同济师生虽在这次征兵事件中战胜了傅斯年的史语所,却败给了另一个“特殊的对手”,不少学生兵还没等上战场,就提前尝到了战争的苦涩滋味。

1945年元旦刚过,四川征召的知识青年开赴泸县203师驻地集训,同济大学三百余参军师生也在这支队伍中。在此,接连发生几桩令人唏嘘的事:

同济学子黄克鲁、任允中撞见某营长贪腐,当面揭发。谁料营长非但不惭,反而接连抽了两人耳光,打得鼻青脸肿后关了禁闭;

蓝文正训练时不服从口令。教官训斥:在部队,下级必须绝对服从上级命令!蓝同学不服,顶撞道:我地位没你高,但爱国热情不比你低!教官怒不可遏,下令将蓝文正拉出训练场就地枪决;

许耀祖不堪忍受部队的军阀作风和窒息环境,几次出逃都被逮回。遭到多次毒打后精神崩溃,最后饮弹自杀;

海归博士教师杨宝琳是官方树立的“典型”,受到了特殊照顾,担任某连指导员(少校军衔),但他也难融军旅氛围,最终竟削发出家,晚年远渡重洋客死巴西。

这些青年不过是万千同济从军学子的缩影。他们揣着滚烫的报国心投身行伍,却在未抵战场前就尝尽辛酸,为何会落得如此悲惨的下场呢?

究其根源,这群进步学子接受了自由、民主、平等的新思想,但却撞上了国民党军队固守的封建军阀旧章法,铁链与翅膀的撕扯中,被折断的自然是势单力薄的学生。

即便是真正踏上抗日战场的学生军,也鲜见值得铭记的战绩。如此看来,或许当年史语所青年选择留守书斋,反倒更能发挥自身的价值。

李庄时期史语所成员