人口变动是衡量一个国家社会经济发展的晴雨表。

通常,我们通过“年末人口数减去上年末人口数”来计算年度人口变化,正值表示增长,负值则意味着减少。

持续的人口减少往往预示着深远的社会经济挑战:劳动力供给萎缩将制约经济增长潜力,老龄化加剧会加重养老与医疗负担,消费市场收缩可能引发需求不足,甚至影响国家创新活力与财政可持续性。

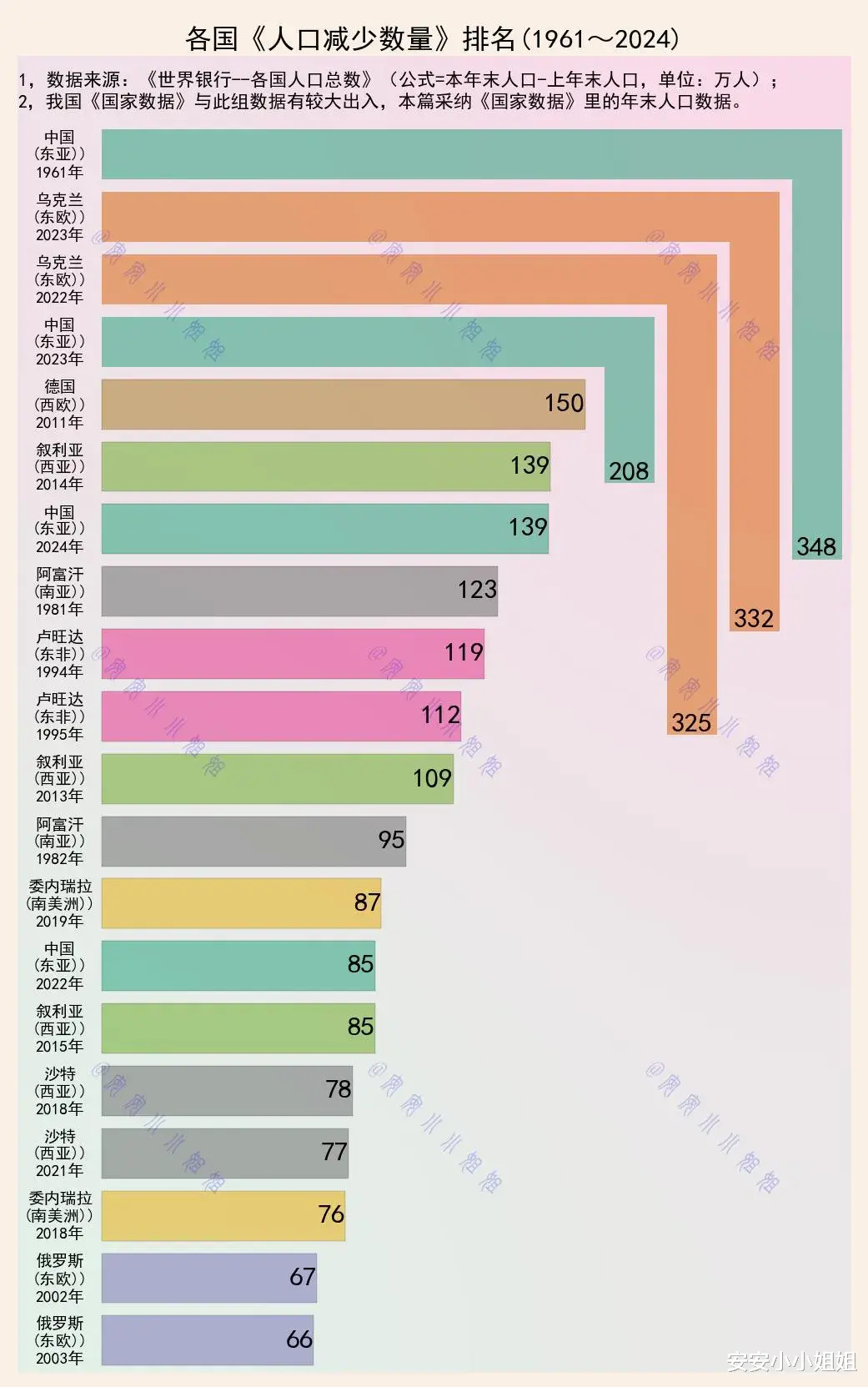

纵观1961至2024年间各国人口减少的数据,一些年份的急剧下滑如同历史刻下的伤痕,记录着重大危机与转型阵痛。

触目惊心的历史峰值:中国1961年

图表中最突出的条形属于中国——1961年的人口减少接近350万人,这是统计期内全球最大规模的年度人口减少。

其主要原因是“三年困难时期”(1959-1961)的多重因素叠加影响:极端天气造成的农业危机是直接导火索,但当时人民公社化运动中的管理问题、工业化战略对农村资源的过度提取,以及随之而来的粮食短缺,共同导致了人口数量的异常波动。

这一数据不仅是统计数字,更是一个关于发展道路、农业基础与民生保障的深刻历史教训。

持续的结构性危机:乌克兰与俄罗斯

东欧国家,特别是乌克兰和俄罗斯,在榜单上频繁出现,揭示了该地区长期面临的人口困境。

乌克兰在2022年和2023年连续位居人口减少前列,2023年的减量尤为显著。

这无疑是俄乌战争直接后果的冰冷体现:大规模平民伤亡、数百万难民逃离境外、出生率在战火中暴跌而死亡率飙升。战争在瞬间摧毁了正常的人口再生产秩序。

俄罗斯的人口曲线则呈现“波浪式下跌”特征。苏联解体后的1990年代是第一个深谷,休克疗法导致社会经济秩序崩溃,人均寿命骤降,出生率低迷,被称为“俄罗斯交叉”。

2008年全球金融危机和2014年克里米亚危机后的国际制裁,再次引发人口减少小高峰。

其背后是经济动荡、社会保障削弱、民众对未来的悲观预期以及长期酗酒等社会健康问题。这表明,政治经济转型的阵痛会清晰映射在人口数据上。

低生育率的慢性消耗:日本与德国

与东欧的剧烈波动不同,日本和德国代表了一种“静默式”人口减少。

两国分别在2006-2012年和1970年代后多次出现人口负增长。这并非源于突发灾难,而是长期生育率低于更替水平(每位妇女生育约2.1个孩子)的必然结果。

高度城市化、高昂的教育养育成本、女性劳动参与率提高与职业发展诉求、个人主义思潮兴起,共同导致年轻一代生育意愿持续走低。

尽管两国都尝试通过移民政策弥补劳动力缺口,但仍难以扭转人口自然减少的长期趋势。这种“慢性病”式的减少,对社会保障体系和经济活力构成持续性压力。

启示:从人口减少读懂国家命运

中国的1961年警示我们,必须坚守粮食安全底线与民生根本。

乌克兰的今天展现了战争对人口结构的毁灭性打击。

俄罗斯的起伏印证了平稳的社会转型之于人民福祉的重要性。

而日德的困境则提示,在追求经济发展的同时,必须构建一个让人们“愿意生、养得起”的社会支持系统。