当人类首次从月球带回一捧土,这改变了地外地质学的起始点,到了2024年6月,中国的嫦娥六号成功把1935.3克来自月球背面南极-艾特肯盆地的样品带回地球,这使我们首次真真切切地去探究到月球另一面的物质奥秘。

月球上这片区域是规模最大、最久远且最深的撞击盆地,同时也是地外演化研究十分关键的窗口之一。

跟以往的阿波罗计划,、前苏联任务以及我国嫦娥五号带回来的总共大概383公斤月球正面样品对比,这批全新的月壤展现出,一组完全不一样的地质密码,最新的实验分析表明,这个区域的月壤,更细、更不容易流动、颗粒的形状更独特,它的行为甚至更像是一类有粘性的细颗粒土,而这些差别背后的原因,就是嫦娥六号样品最为要害的科学价值之所在。

一、月背样品到底“细”在哪里

科研团队借助高分辨CT扫描,对嫦娥六号样品中数量超过29万的颗粒,逐一进行测量,进而得出了两个关键结论。

(1)平均粒径明显更小

在具有相同粒级(排除1毫米以上颗粒)的对比体系之中,嫦娥六号的颗粒尺寸整体比较细小,D60值仅仅是48.4微米,这是当下月球实物样品里最小的平均水准。

(2)颗粒越小,形态反而越“不规则”

通常来说,细颗粒比较容易朝着球体的方向发展,边缘是圆润的、形态简洁,可是嫦娥六号的样品,却和这种情况不一样。

*表面粗糙度更高

*边缘更多断裂与尖角

*球度显著低于以往任务样品

这种越细越复杂的情况,在地球土壤里不太常见,这意味着月,背正在开展着一种不同寻常的破碎作用。

背后的原因:强烈太空风化+高斜长石含量

样品中斜长石的含量为32.6%,在微陨石轰击、太阳风辐照等太空风化过程当中,这种矿物顺着自身的解理面,格外容易破碎,进而形成众多棱角繁复、表面粗糙的细微碎屑。

换一种表述,月球的背面遭逢到了更为强烈的风化环境,进而留存下来极为细碎且粗糙的颗粒构造。

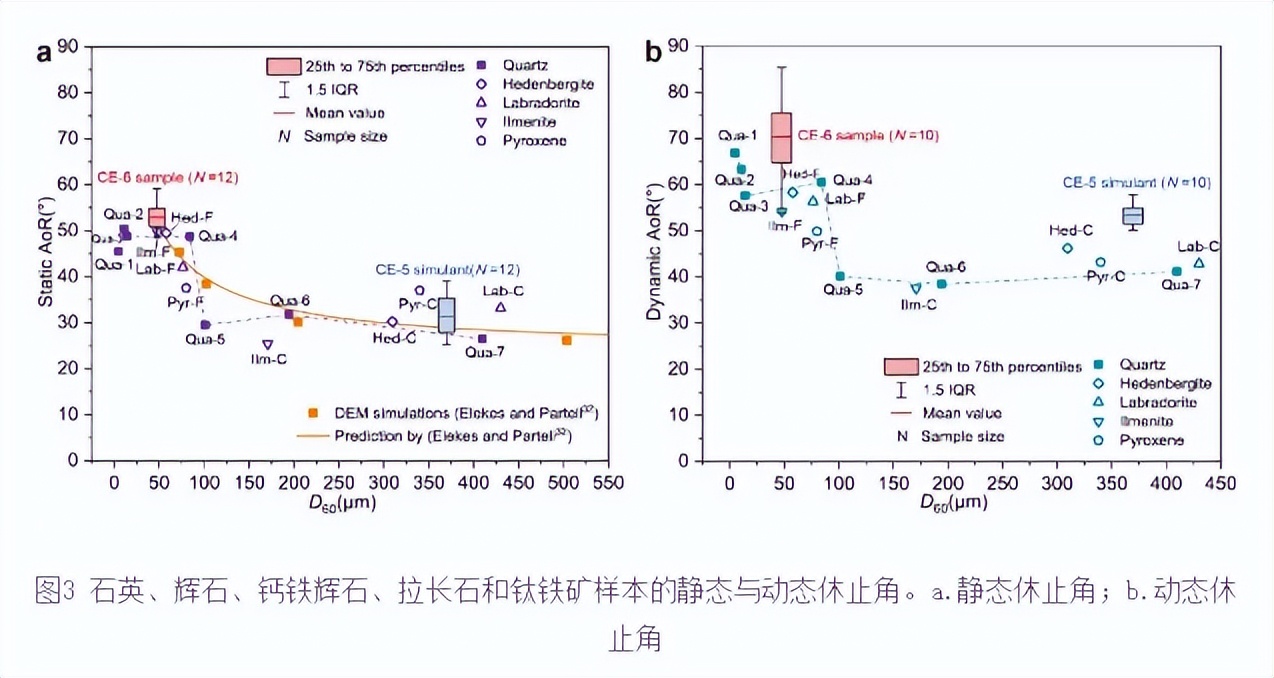

二、休止角让我知道:月背的土壤居然更不易流

研究团队开展两类试验,目的在于,弄明白月壤是否轻易滑落以及堆积角度是怎样的:

*固定漏斗实验(测静态休止角)

*滚筒实验(测动态休止角)

结果显示

月球正面样本的静态和动态休止角,均明显低于嫦娥六号样本。

这意味着月背月壤:

*堆积得更陡

*更不易滑动

*表现出类似“粘性土”的力学行为

而它本身却不含黏土矿物,这一点尤为关键。

三、为什么没有黏土,却出现很黏的状态?三种微观力在月背被放大

除去矿物胶结、磁力这类影响之后,科学家把缘由,确定为三种颗粒间力共同发挥作用。

(1)摩擦力:粗糙颗粒让“阻力”大幅增加

从表面上看,越是繁杂、棱角越多的东西,颗粒就越不容易滚动还有滑移,嫦娥六号样品那种粗糙的表面,很明显使得摩擦力增大了。

(2)范德华力:颗粒越小越“粘”

当粒径下降到几10微米量级的时候,范德华力不再是特别微弱的作用,而是变得能够被发现到并且主导行为,嫦娥六号的D60值,远远低于关键阈值100微米,让这种吸附力显著增强。

(3)静电荷力:微粒越细,带电越明显

月球表面长时间暴露在太阳风当中,会让细粒悬浮物带上电荷,当颗粒,变得更加细微、距离变得更加接近时,静电吸附就更为明显,进而使得休止角提升。

四、关键发现:存在一个关于颗粒粒径的行为阈

研究团队针对石英、辉石、钙铁辉石、拉长石等众多非黏土矿物,开展不一样粒径的休止角试验,发现:

当D60>100微米

*摩擦力统一主导

*休止角几乎不变

当D60<100微米

*休止角迅速升高

*范德华力与静电力成为主导

即使没有黏土,也会呈现出如同黏土土体一样的粘性特。

嫦娥六号的样品,正好落在这一个临界值的下面,这也就表明了为什么它越细就越显得“粘。五、月球背面的风化史难道不会更为剧烈吗?嫦娥六号给出了答

综合粒度、形态与力学实验,可以推断:

月球的背面遭到了比较严重的辐射、破碎以及微陨石的撞击

强风化的时候,高占比的斜长石不断顺着解理破碎,使得颗粒更加细碎、更加粗糙,细颗粒让范德华力和静电吸附增强,导致土壤出现比较明显的类粘性状态,那种独特的月壤特性,是由这些特质共同造就的。

六、为什么这一研究如此重要?(个人观点)

作为长期关注行星地质的读者,我觉得这项,研究起码有重要价值:

人类初次有系统地去了解月背土壤的微观构造

1.以前所有的实物样品都来自月球正面,月背的数据一直依靠遥感来推测,嫦娥六号的样品,让推测第一次变成可量化的证据。

2.对于月,背探测器未来工程设计会受到关于强粘性行为的发现的影响

着陆器腿部构造、钻取装置、推进器喷流作用的评估,都需要重新调整参数,月背的土壤力学和正面不能用同一种模型来通用。

3.它为月球风化的历史提供了,关于新的时间维度的证据

颗粒组合越细、越粗糙、越难流动,那就意味着这个区域或许经历了能量更高、持续时长更久的风化环境,为重建月球背面的地质历史,提供了新的维度。

七、这1935克的细土,正在对我们认识月球的方式进行着改

嫦娥六号的样品,不仅填补了月球背面实物钻研的空白,还让人类初次真真切切地看到月,背表层物质乃是怎样形成、破碎、演化以及堆积的。

其极小的粒径,、复杂的形态以及类似黏性的力学特性,不仅是解读地质现象的重要线索,更是在未来月球资源开发与工程实施中必须高度重视的基础因素。

更多,试验与分析正持续拓展着这些发现,而当下这区区1935克的月背土壤,或许会重新构建我们对于整个月球演化的认知。