钓鱼岛问题一直是中日关系中极为敏感且复杂的议题。近年来,日本频繁在这一问题上制造事端。2010年,日本海上保安厅巡逻船在相关海域冲撞中国渔船,并非法抓扣中国渔船船长,此举导致中日关系骤然紧张,中国被迫取消与日本合作开发东海油气田的第二轮谈判,并中止了与日本的省部级官员交流。而日本政府及右翼势力还不断对钓鱼岛进行所谓的“国有化”操作,以及派遣官员登岛等挑衅行为,严重侵犯中国领土主权,激起中国政府和人民的强烈不满。

在历史教科书问题上,日本也屡次引发争议。部分日本教科书对二战侵略历史进行美化、歪曲,弱化甚至否认南京大屠杀、慰安妇等惨绝人寰的罪行,试图掩盖侵略事实,逃避历史责任。这种行为不仅伤害了曾遭受日本侵略的亚洲国家人民的感情,也破坏了中日关系的政治基础。

经贸摩擦方面,随着中日两国经济相互依存度的提高,竞争也日益加剧。日本在某些领域对中国企业设置贸易壁垒,如在半导体材料等关键技术领域限制对华出口,试图遏制中国经济发展。而中国也对日本的一些不当经济行为采取了反制措施。双方在经贸领域的摩擦,不仅影响了双边贸易往来,也对区域经济合作造成了阻碍。

1.2 历史事件对当前局势的影响二战期间,日本对中国及亚洲其他国家的侵略,给这些国家带来了深重的灾难,也留下了难以愈合的历史伤痕。这段历史让中国人民对日本始终保持着高度的警惕和复杂的情感。日本在战后对侵略历史的反省态度,一直是中日关系发展的重要影响因素。若日本不能正视历史、真诚道歉,其言行很容易激起中国及亚洲其他国家的强烈反对,进而影响两国关系的稳定。

1972年中日实现邦交正常化,是两国关系史上的重大转折点。这一事件为两国在政治、经济、文化等领域的交流与合作奠定了基础,打开了友好交往的大门。建交以来,中日双方在贸易、投资、教育、科技等方面取得了丰硕的成果,为两国人民带来了实实在在的利益。建交也为中日关系提供了基本的政治框架和原则,确保了两国关系在较长一段时间内保持相对稳定的发展态势。

改革开放后,中国经济快速发展,综合国力不断增强,中日之间的力量对比逐渐发生变化。中国在国际事务中的话语权不断提升,而日本则面临着经济停滞等困境。这一变化使得日本对中国的发展产生了复杂的心理,既有合作的需求,也有担忧和竞争的心态。这种心态在一定程度上影响了日本对华政策的制定,加剧了两国在一些问题上的分歧。

在钓鱼岛问题上,日本官方一直坚持错误立场,妄称钓鱼岛为其“固有领土”。日本政府无视钓鱼岛自古以来属于中国的历史事实与法律依据,企图通过各种手段强化对钓鱼岛的所谓“控制”。从早期的冲撞中国渔船、抓扣船长,到后来的“国有化”操作,以及不断派遣官员登岛等行为,日本政府在钓鱼岛问题上的挑衅从未停止。

在历史教科书问题上,日本的态度也令人失望。20世纪80年代,日本教科书就曾出现美化侵略、歪曲历史的表述。进入21世纪,这一问题依旧存在。2022年日本文部省审定的新版高中教科书,在涉及侵华战争、侵略朝鲜等敏感问题上,不仅没有改善,反而更加倒退,将“侵略中国”表述为“进入中国”,将南京大屠杀轻描淡写为“日军杀害了很多中国军民”。日本政府对此采取放任态度,甚至在一定程度上给予支持,试图通过篡改历史教科书,掩盖侵略历史,误导日本年轻一代。

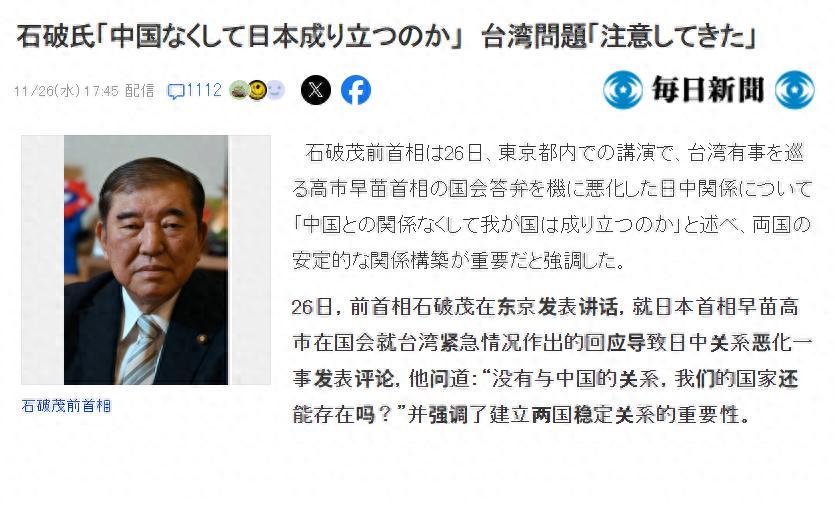

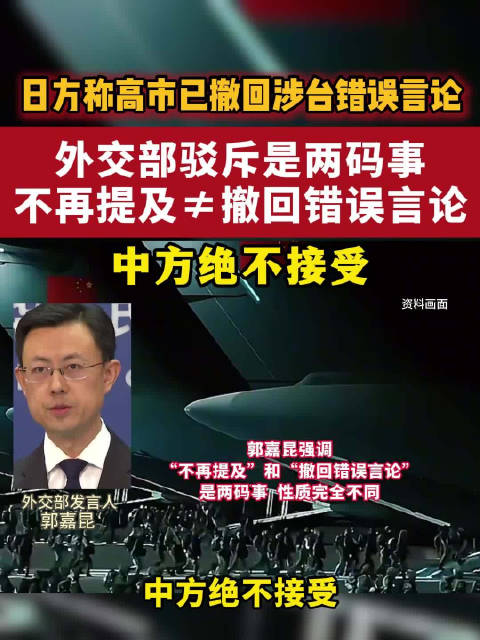

日本首相高市早苗在涉台问题上的错误言论也严重违背了中日四个政治文件精神。她将大陆对台动武可能构成日本“存亡危机事态”,粗暴干涉中国内政,严重违背了中日之间明确规定的“一个中国”原则。面对中方的强烈反应,日方却妄想以“不再提及”来淡化搪塞,企图逃避责任,这种自说自话的做法,充分暴露了日本在相关问题上毫无诚意、颠倒黑白的态度。

2.2 日方立场背后的动机意图日本坚持错误立场,背后有着复杂的国内政治和战略因素。

从国内政治角度看,日本国内存在鸽派与鹰派之争,以及右翼势力的影响。鹰派和右翼势力在钓鱼岛、历史教科书等问题上持强硬立场,他们通过制造事端,煽动民族主义情绪,试图在国内政治中获得更多的支持和影响力。日本政府在某些时候也会受到这些势力的影响,为了迎合国内部分选民的需求,在对华政策上采取强硬态度,以展现其所谓的“国家尊严”和“领导力”。

从战略层面来说,日本有着自身的战略考量。在大国竞争背景下,日本试图借助美国等外部力量,在地区事务中发挥更大作用,通过在钓鱼岛等问题上制造麻烦,挑起与中国的对立,以加强与美国的同盟关系,获取美国在政治、军事等方面的支持。同时,日本也希望通过这些手段,在地区安全格局中占据更有利的位置,谋求所谓的“国家正常化”,提升其国际地位和影响力。在经济方面,日本担心中国崛起对其经济地位构成威胁,试图通过设置贸易壁垒等手段,遏制中国经济发展,维护自身在某些领域的经济优势。

在钓鱼岛主权问题上,中国有着坚实的法律依据和明确的立场主张。从历史证据来看,早在明朝嘉靖年间,钓鱼岛就被纳入中国海防管辖范围,《顺风相送》《使琉球录》等多部中国古籍对此都有明确记载,证明了中国对钓鱼岛的发现和管辖远早于日本。1895年甲午战争后,日本通过不平等条约《马关条约》非法割占了钓鱼岛等中国领土,但这并不能改变钓鱼岛属于中国的事实。二战结束后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》的相关规定,日本应将所窃取的中国领土归还中国,钓鱼岛自然也在其中。

从有效控制角度看,在甲午战争之前,中国就通过多种形式对钓鱼岛进行了实际统治,如派遣官员巡视、渔民在此捕鱼等活动。1971年美国将钓鱼岛及其附属岛屿的“行政管辖权”私自交给日本,中国政府对此坚决反对,认为这是非法的、无效的。中国一直对钓鱼岛进行着有效的管控,中国海警船在钓鱼岛海域的常态化巡航,就是维护主权的实际行动。中国政府多次强调,钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土,中国对此拥有无可争辩的主权,任何试图否定中国对钓鱼岛主权的言行都是徒劳的。

在历史问题上,中国始终坚持正视历史、铭记历史的态度。中国认为,日本应该真诚反省侵略历史,向曾遭受其侵略的国家人民道歉,以史为鉴,避免重蹈覆辙。中国反对任何美化侵略、歪曲历史的行径,要求日本在历史教科书等问题上秉持客观、公正的态度,尊重历史事实,承担起应有的历史责任。只有这样,才能为中日关系的健康发展奠定坚实的基础,也才能赢得国际社会的尊重和信任。

3.2 中方回应日方无理主张的方式面对日方的无理主张,中国外交部等相关部门采取了多种有力措施予以回应,展现出坚决而强硬的立场。

在外交层面,外交部发言人多次在例行记者会上对日方错误言行进行严厉驳斥。例如针对日本首相高市早苗在涉台问题上的错误言论,外交部发言人明确表示其严重违背中日四个政治文件精神,损害中日关系政治基础,要求日方收回错误言论,并强调“不再提及”和“撤回”错误言论性质完全不同,日方妄想以“不再提及”淡化搪塞是自说自话,中方绝不接受。在日本对美国“海上守卫者”无人机进行试用后决定引进用于监视中国海警船一事上,外交部发言人指出,日方相关行径极其危险,违反国际法和国际关系基本准则,中方将采取必要措施,坚决捍卫自身领土主权和海洋权益。

在实际行动上,中国也毫不示弱。中国海警船在钓鱼岛海域持续进行常态化巡航,以实际行动维护国家主权。当日本军舰侵入中方领海,甚至冲向中方航空母舰“山东舰”时,中方果断采取措施进行驱离,展现出捍卫国家领土安全的坚定决心。在2025年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动筹备期间,面对日本向多国发出“警告”要求拒绝参加中国阅兵的无理行为,中国外交部以8字有力反击:“日本无权说三道四”,充分表明了中国在历史问题上的坚定立场和不容干涉的决心。

日本在钓鱼岛、历史教科书、涉台问题等上的错误行为,给中日关系带来了诸多负面影响。

在中日高层互访方面,日本首相高市早苗的错误言论严重违背中日四个政治文件精神,破坏了两国关系的政治基础,使得原本可能的高层交往计划被迫搁置或推迟。政治互信的缺失,让两国高层之间的沟通与交流变得困难重重,即便有国际会议等场合的短暂接触,也难以深入探讨和解决实质性问题。中日关系的这种不稳定状态,使得两国在政治层面的合作与交流陷入僵局。

在经贸合作上,日本的行为也造成了不小的冲击。2012年日本单方面宣称钓鱼岛属日本领土后,中日贸易总额骤减,五大产品的贸易结构发生变化。原本紧密的中日供应链和产业链受到冲击,一些中国企业开始寻求其他国家的合作伙伴,以减少对日本的依赖。日本对华设置贸易壁垒,如在半导体材料等领域限制出口,导致两国贸易摩擦加剧,不仅损害了两国企业的利益,也对区域经济合作造成了阻碍,影响了中日经济的共同发展。

在民间情绪上,日本的错误行为也引发了中国人民的强烈不满和反日情绪。中国民众对日本的信任度下降,对日产品和日本文化的热情减退,中日之间的民间文化交流和人员往来受到一定影响。这种民间情绪的变化,进一步加剧了两国关系的紧张氛围,不利于中日关系的改善和发展。

4.2 对区域稳定和国际秩序的影响日本的行为在地区安全、国际社会反应以及东亚和平等方面,都产生了不良影响。

从地区安全来看,日本在钓鱼岛问题上的挑衅行为,极易引发与中国的海上冲突。在南海问题上,日本也试图介入,渲染地区紧张局势。日本不断加强军事力量,与美国等国进行军事合作,甚至试图修改和平宪法,解禁集体自卫权,这都让周边国家感到担忧,地区的安全形势变得愈发复杂和不稳定。

国际社会对日本的行为也多有批评。在历史问题上,国际社会普遍认为日本应该正视历史、真诚道歉,而不是美化侵略、歪曲历史。在排放核废水问题上,日本不顾国际社会的强烈反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排海,这种行为严重损害了全球海洋生态环境,侵犯各国人民健康权、发展权和环境权,也遭到了国际社会的广泛谴责。

日本的行为对东亚和平也构成了威胁。东亚地区是世界经济发展的重要引擎,地区的和平稳定对于世界经济的繁荣至关重要。日本在领土、历史等问题上的错误行径,不仅破坏了中日关系的稳定,也影响了整个东亚地区的政治互信与合作氛围。如果日本不能及时纠正错误,其行为很可能会引发地区局势的进一步恶化,对东亚的和平与发展造成严重的负面影响。

五、中国应对策略5.1 外交部可采取的外交措施外交部在应对日方行为时,可采取多种有力外交措施。首先,加强外交交涉是基础。针对日方在钓鱼岛、历史教科书、涉台等问题上的错误言行,外交部应通过正式渠道向日方提出严正交涉,明确指出其行为的错误性和危害性,要求日方立即停止并纠正错误。外交部发言人要在例行记者会上持续发声,清晰阐述中方立场,坚决驳斥日方的不实之词和荒谬逻辑,让国际社会了解事实真相。

外交抗议也必不可少。当日方行为严重损害中国利益时,外交部应发表正式抗议声明,表达中方的强烈不满和坚决反对,向国际社会表明中国在维护国家主权、安全和发展利益方面的坚定决心。在必要时,还可采取召回驻日大使或降低外交关系级别等更为严厉的抗议措施,以示对日方错误行径的严重警告。

外交制裁也是外交部可考虑的手段。对那些在涉华问题上表现恶劣的日本政客和企业,列入制裁名单,限制其进入中国及与中国进行贸易往来等。通过这些措施,向日方传递出中方在维护自身利益方面的决心和实力,迫使日方在相关问题上重新考量其行为。

5.2 舆论引导与国际合作策略在舆论引导方面,中国需构建多层次、全方位的传播体系。利用国内外主流媒体平台,发布权威信息,解读中方在钓鱼岛、历史等问题上的立场和政策,揭露日方的错误行径和真实意图。通过制作生动形象的宣传片、纪录片等,深入浅出地阐述历史事实,让国际社会更好地理解中方的正当诉求。

积极与国外智库、学者等进行交流合作,邀请他们来华访问调研,了解中国的历史、文化和发展现状,鼓励他们客观公正地发声,为中方立场提供国际支持。还要注重利用社交媒体等新兴平台,开展网络外交,与国际网民进行互动交流,传播中方声音,塑造良好的国家形象。

在国际合作上,中国可加强与周边国家在地区安全、经贸等领域合作,共同维护地区和平稳定。针对日本在钓鱼岛等问题上的挑衅,与相关国家进行战略沟通,协调立场,形成共同应对的压力。在历史问题上,与曾遭受日本侵略的亚洲国家加强交流合作,共同推动日本正视历史、真诚道歉。在环境保护等领域,与国际社会携手合作,共同应对全球性挑战,提升中国的国际影响力,为解决中日问题营造更有利的国际环境。

六、中日关系发展趋势6.1 当前国际形势下的发展趋势当前国际形势风云变幻,中日关系也呈现出复杂多变的态势。全球化进程虽遭遇逆流,但经济相互依存的基本格局未变,中日作为世界重要经济体,在贸易、投资等领域仍有着广泛的合作空间。多极化趋势下,中国综合国力不断增强,国际影响力日益提升,日本也在寻求在国际事务中发挥更大作用,双方在地区和全球事务中的互动更加频繁。

全球经济环境对中日关系影响显著。新冠疫情、俄乌冲突等事件导致全球经济增长乏力,产业链供应链受到冲击,中日两国都面临着经济下行的压力,这也促使双方寻求更多合作以稳定经济。在气候变化等全球性挑战面前,中日有着共同利益,可在环保技术、绿色能源等领域加强合作,推动实现可持续发展。

信息化快速发展改变了国际交流方式,中日之间的信息传播更加便捷,但也带来了网络攻击、信息安全等问题,需要双方在网络安全领域加强对话与合作。国际形势的深刻变化,既为中日关系的发展带来了机遇,也提出了新的挑战。

6.2 推动或阻碍关系发展的因素推动中日关系发展的因素有很多。中日两国地缘相近,经济互补性强,在汽车、电子、机械制造等产业有着深厚的合作基础。随着全球产业链重构,双方在第三方市场合作、共同应对气候变化等方面也有着广阔前景。两国在文化、教育、科技等领域有着长期交流的历史,民间友好力量仍然是推动中日关系发展的重要力量。

阻碍中日关系发展的因素也不容忽视。历史问题一直是横亘在中日关系中的障碍,日本在历史教科书、参拜靖国神社等问题上的态度,直接影响两国政治互信。钓鱼岛等领土争端也时常引发双方对立,日本试图强化对钓鱼岛的控制,挑战中国主权。日美同盟关系对中日关系也产生复杂影响,日本在安全政策上过度依赖美国,可能在某些问题上追随美国对中国施压。两国在政治体制、意识形态等方面的差异,也使得在一些国际问题上存在分歧。这些因素相互交织,给中日关系的稳定发展带来了诸多不确定性。