——老山战场亲历记之三十五

大漠单骑/文

上世纪解放军装备的56式160毫米迫击炮虽是中国制造,却是仿制于苏联M-160式160毫米迫击炮,承袭了苏俄武器简单粗暴的传统,威力了得,在1958年金门炮战中直接将国民党守军炸出心理阴影。六十年代末中苏爆发珍宝岛之战,我军开始以打坦克为主的机动作战体系建设,56式160毫米迫击炮因笨重机动不便、射速太慢而逐渐退出现役。1984年老山战役打响,封存已久的56式160毫米迫击炮重出江湖,大开杀戒,曾一炮毙敌40人,自此威震南疆,被誉为“红色重锤”。今天,就聊聊56式160毫米迫击炮的历史以及在老山战场上的表现。

56式160毫米迫击炮,是当时解放军除旅顺口4门苏制B1P式180毫米固定岸防炮之外,装备口径最大的机动火炮。

说起56式160毫米迫击炮的苏俄原型前身,真是既复杂又坎坷,简单概括就是战中诞生,转辗数家。1937年,苏联列宁格勒(现圣彼得堡)第7兵工厂领命研制160毫米迫击炮,总设计师是N·P·安东诺夫。由于军方对160毫米迫击炮的要求是炮弹重量在40千克以上,射程要超过5公里。为增加射程,设计师只能加长炮管,炮管一长再从炮口装填炮弹会很困难,就改由炮尾装填炮弹。由于设计难度比较大,加上老毛子的拖沓作风,直到1941年才基本完成设计任务,陆续造出3门7-26型160毫米迫击炮样炮。恰在此时苏德战争爆发,不久列宁格勒被德军围困,第7兵工厂的研制工作基本停滞,投产更不可能了,苏联军工部门只好另辟蹊径,这就给其他兵工厂借花献佛的机会。

因为苏联战时军工系统是实行全国一盘棋,在一切为了前线的最高原则下,设计成果、技术设备、生产地点等可统一调配,第7兵工厂160毫米迫击炮的成型设计等于为他人作嫁衣裳了。不久,高尔基市(现下诺夫哥罗德市)第92兵工厂研制出S-43型160毫米迫击炮,斯大林格勒(现伏尔加格勒)第65兵工厂研制出I13-101型160毫米迫击炮,经过一番比试,I13-101型迫击炮获胜,在1943年初被命名为MT-13型1943年式160毫米迫击炮,该炮的总设计师是И·Г·特维罗夫斯基(1942年之前由Г·Д·希列宁领导)。第65兵工厂虽拿下160毫米迫击炮的设计,却没有成为生产厂,因为斯大林格勒保卫战激战正酣。

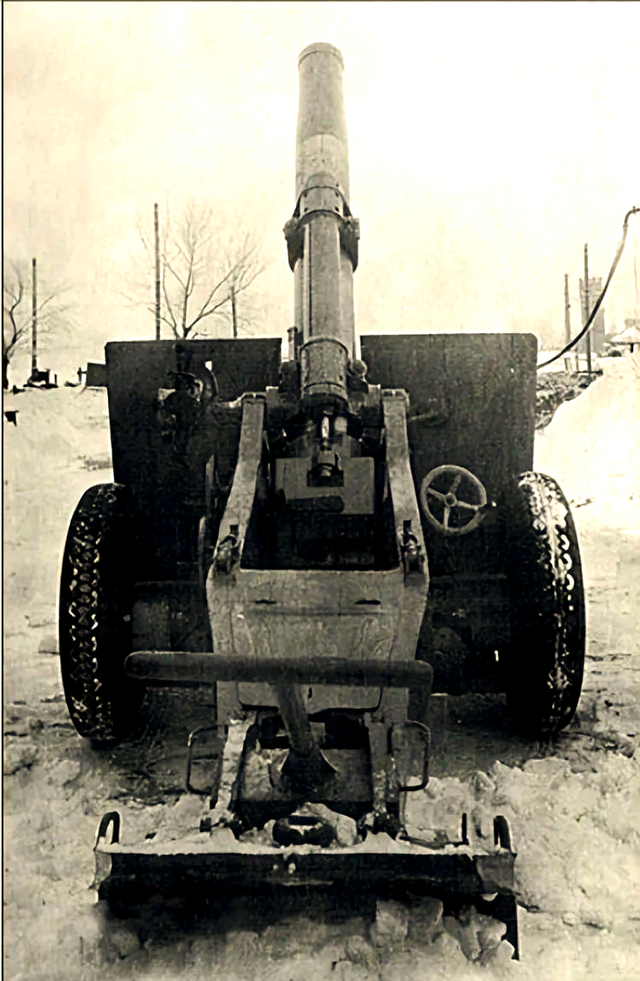

56式160毫米迫击炮的苏俄最早前身,列宁格勒第7兵工厂研制的7-26型160毫米迫击炮样炮,其更像是榴弹炮。

图拉州是苏联重要的军事工业中心,有15家大型兵工厂,大多在首府图拉市,其在莫斯科市以南190公里。苏联军工部门考虑到图拉相对安全,物资保障和配套加工能力也更强,就将MT-13型160毫米迫击炮的生产任务交给了图拉第535兵工厂,1944年3月正式投入量产,当年生产350门,第二年生产约500门,有力支援了苏联卫国战争。

MT-13型160毫米迫击炮还在研制阶段,样炮就参加了1943年7月库尔斯克战役,直接向德军阵地进行试炮,炸出一个个2米深的大弹坑,让德军误以为是航空炸弹。MT-13型160毫米迫击炮在1944年装备苏军后,苏军正实施战略大反攻,MT-13型160毫米迫击炮参加了十次斯大林突击及东欧诸国战役,从列宁格勒一路摧枯拉朽打到法西斯老巢柏林。在柏林战役巷战中,苏军一改斯大林格勒保卫战中步兵逐楼逐街争夺的战术,将上万门大炮变身“锤式拆楼机”,一通野蛮“强拆”,将一座座大楼、一片片街区统统夷为平地。

柏林战役苏军MT-13型160毫米型迫击炮,此战苏军动用14200门火炮、1500辆坦克和自行火炮,歼灭德军48万人。

MT-13型160毫米迫击炮在众多拆楼火炮中还算不上大哥大,比其口径更大的火炮还有B-4型M1931年式203毫米榴弹炮(被称为“斯大林之锤”),BR-17型M1939年式210毫米榴弹炮,BR-5型M1939年式280毫米榴弹炮,BR-18型M1939年式305毫米榴弹炮等等,万炮齐发直接将德国鬼子轰投降了。苏俄一直是“大炮兵主义”的推崇者,视炮兵为“战争之神”,二战中苏军强大的炮兵火力更是达到世界之巅。

二战结束后,苏联兵工厂对MT-13型160毫米迫击炮进行改进升级,1947年重新命名为M-160式160毫米迫击炮,生产至1957年停产,总产量达2353门,主要装备师属炮兵团。苏军对迫击炮有特殊偏爱,二战中曾装备20多万门迫击炮,二战后还研制装备了2S4式240毫米自行迫击炮,如今在俄乌战场上双方仍在使用。

我军是一穷二白起家,战争年代武器长期处在敌强我弱的态势,常被敌方炮火压着打,被戏称患有“火力不足恐惧症”,所以一直十分重视炮兵建设,对简便的迫击炮更是情有独钟。新中国成立后,我军以苏军炮兵为仿照标准,实施正规化、制式化、机械化建设,但对苏制火炮的仿制,最大口径也就止步160毫米迫击炮。因为当时我国经济基础薄弱,军费总量很少,而全国道路条件也很差,我军炮兵还以骡马化为主,所以大口径火炮仿制重点主要是122毫米榴弹炮、130毫米加农炮、152毫米榴弹炮(加榴炮),而那些苏制大口径重型火炮并不符合我国国情。

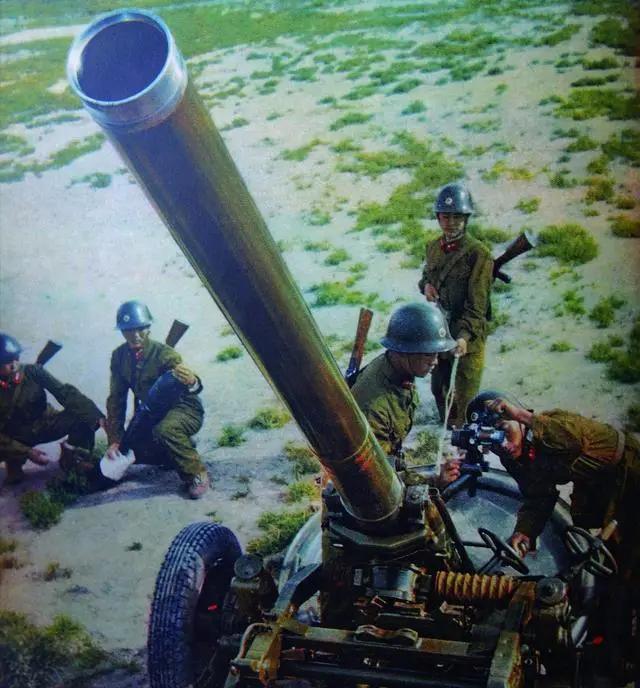

56式160毫米迫击炮完全仿制于苏联改进升级的M-160式160毫米迫击炮,其增加了射程,增设了弹簧减震器等。

1955年,我国军工部门将仿制苏联M-160式160毫米迫击炮的任务交给南京第307兵工厂(对外称南京晨光机械厂)。这个307厂可不简单,最早是1865年李鸿章在苏州洋炮局基础上建立的金陵制造局,简称宁局,后改称金陵兵工厂,是清末民初四大兵工厂之一(另江南制造总局、汉阳枪炮厂、天津制造局),仿制生产过山炮、迫击炮、手摇加林特机枪、马克辛重机枪、捷克式轻机枪、1888式毛瑟步枪(老套筒)、中正式步枪等兵器。新中国成立后,金陵兵工厂与山西长治307厂(原八路军黄崖洞兵工厂)合并,成为新的307厂。据行家介绍,我国代号尾数是7的兵工厂主要制造迫击炮,307厂可谓我国迫击炮研制生产的中心,全国多个迫击炮制造厂都是307厂援建的。到1965年,南京307厂不再生产火炮,改产航天设备。

在研制160毫米迫击炮过程中,苏联给予无私而专业的援助,不仅提供详尽的图纸、工装程序书等资料,还派遣7名专家长期驻厂,M-160式迫击炮的总设计师也亲自来华进行指导。1956年6月,首门160毫米迫击炮样炮制成,实弹射击试验取得成功,1956年9月通过国家定型测试,命名为1956式160毫米迫击炮。之后该炮转入量产,当年生产24门,1957年生产412门,后逐年减少,至1961年停产,其总产量尚未查到资料,估计在700门左右。

罗荣桓元帅视察56式160毫米迫击炮,其时任解放军总政治部主任,主持了解放军首次军衔评定。

56式160毫米迫击炮全重1290千克(炮身225千克、炮架805千克、座板260千克),炮全长4.86米/3.87米(行军状态/战斗状态),炮高1.6米,炮宽2.03米,榴弹全重41.14千克,杀伤直径约63米,初速268-344米/秒,最大射速3发/分钟,正常射速1发/分钟,最大射程8300米,最小射程750米,高低射界50-80度,方向射界24-78度,射角50度时左右各12度,射角80度时左右各39度,牵引车嘎斯63型/跃进NJ230型越野卡车,牵引总长10.4米。该炮的突出优势是:射界、射角较大,弹道高抛曲伸,可打击遮蔽物或反斜面后面的目标;炮弹威力巨大,攻坚效果更好。该炮的缺点也十分突出:每次装弹都需抬起炮尾,加之人工装弹,发射速度慢;重量比较大,无法快速转移阵地。

56式160毫米迫击炮刚装备我军炮兵不久,就参加了金门炮战。1958年8月23日,我军在福建前线集中36个地面炮兵营、6个海岸炮兵连共450余门火炮(后续又增加12个地面炮兵营、2个海岸炮兵连和数个民兵炮兵连、火炮约160门),其中有数个56式160毫米迫击炮营(每营12门炮),向金门岛发起首轮大规模密集炮击,一举毙伤国民党守军600余人,其中包括国民党军金门防卫部3名中将副司令(赵家骧、章杰、吉星文)。据当时在金门岛上担任师长的郝柏村(后任台“行政院院长”)回忆:“共军打过来的160迫击炮,8公里的射程和美制105毫米榴弹炮相当,虽然机动性差,发射速度慢,但这种炮的威力非常大,形成的弹坑有一人多深,国军有很多隐蔽在山背面的阵地都被160迫击炮摧毁。”可见56式160毫米迫击炮在金门炮战中发挥重要作用。

金门炮战自1958年8月至1959年1月,我军进行7次大规模炮击,数十次中小规模炮击,毙伤国民党守军7000余人。

六十年代末中苏关系剑拔弩张,苏军陈兵百万于我国边界施加巨大军事压力,对此解放军针对苏军展开“三打”、“三防”为中心的军事训练和武器更新。我军炮兵重点装备打装甲目标的直射火炮,如65式82毫米无坐力炮、75式105毫米无坐力炮、56式85毫米加农炮、59-1式130毫米加农炮、73式100毫米滑膛反坦克炮等等。随着我军炮兵装备和编制调整,进入七十年代后,56式160毫米迫击炮就逐渐退出现役,转入仓库封存。

1984年4月老山战役爆发,这是一场持续六年的山岳丛林阵地战,所谓乱世出英雄,此战正需要各种迫击炮,越军隐蔽的坚固工事和屯兵洞穴更需要重型迫击炮摧毁,我军封存已久的56式160毫米迫击炮被重新启用,在老山战场一显身手,炸得越军哭爹喊娘无处躲无处藏,成为我军威力巨大的飞天重锤、攻坚利器。

在老山前线,曾发生越军特工队偷袭我军辛柏林雷达事件,造成我军较大损失,从而引发我军反制及侦察兵大轮战。其实越军原本的偷袭目标不是我军雷达,而是对其构成直接威胁的160毫米迫击炮,因当时他们尚不知道辛柏林雷达的存在。1984年7月4日夜,越军821特工团406营7连一个排从老山与八里河东山之间潜入我军阵地后方,在白石岩地区潜藏。第二天越军经反复侦察发现我军160毫米迫击炮阵地,由于炮阵地与雷达站距离太近,越军误打误撞将雷达站也列入袭击目标。7月6日夜越军特工队对这两处目标同时发起突然袭击,造成我军牺牲10人、伤49人,损坏雷达1部,损毁160毫米迫击炮1门、牵引汽车2辆。此战后,我军迫击炮阵地与雷达站分别转移,并拉开了距离。

在老山战场中越两军人员伤亡的60%以上是炮火造成的,我军炮兵占有压倒性优势,我步兵常高呼“炮兵万岁!”

我军56式160毫米迫击炮在云南老山、者阴山前线并没有装备参战、轮战的野战军,主要是装备边防部队,即隶属云南省军区的独立师和各边防团炮兵,在广西法卡山、靠茅山一线,基本也是如此。这些边防部队从1979年对越自卫反击战开始,一直战斗在中越边境一线,地形熟、敌情熟,从头打到尾。而参战、轮战的各野战军,本来是不装备160毫米迫击炮的,在前线作战基本是半年至一年,如果临时装备总有一个熟悉火炮的过程,轮战部队不断换防,新部队上来又要有一个熟悉的过程,这不利于发挥武器的最大效能。所以,160毫米迫击炮在老山前线的数量实际并不多,各野战军主要还是依靠自身装备的团属100毫米迫击炮、营属82毫米迫击炮、连属60毫米迫击炮支援步兵作战,其发射速度更快,转移阵地更灵活。

我所在的1军1师2团2营部在1984年12月初进驻老山东北侧的曼文,1985年1月转移到老山东翼船头地区的天保口岸,在天保口岸北侧有边防15团炮兵营的一个56式160毫米迫击炮阵地,我曾多次从这个炮阵地经过。说起这个边防15团真不容易,兵员多达4812人,是建国后我军连续参战时间最长的作战部队,全团累计有4296人荣立战功,7连、12连分别被中央军委授予“边防钢七连”、“戍边英雄连”荣誉称号。

1981年5月5日,广西军区边防9团一举收复法卡山,56式160毫米迫击炮在法卡山投入战斗的时间比老山还要早。

边防15团的160毫米迫击炮之所以放在船头地区,一是既可支援老山战斗,又可支援八里河东山的战斗;二是距离老山战斗最激烈的那拉地区、662.6高地及松毛岭方向最近;三是这里有文(山)天(保)公路相通,便于用汽车将重型炮弹直接运到炮阵地。我军的英制辛柏林雷达实际是反炮兵雷达,即针对敌方迫击炮炮位的弹道侦察雷达,我军160毫米迫击炮与该雷达密切配合,并肩作战,打掉不少越军隐秘的迫击炮阵地。

56式160毫米迫击炮在老山前线最辉煌的一战发生在1986年6月30日15时,我军两门56式160毫米迫击炮,向越军占据的八里河东山南侧55号阵地炮击1小时10分钟,发射炮弹40发,摧毁数个越军坚固工事和火力点,其中二炮击中越军一个大屯兵洞,一弹毙敌40人。可能有读者要问了,越军藏在洞里,具体伤亡多少我军如何知晓?这不得不说我军强大的无线电情报侦察系统,老山、八里河东山当面越军的无线电通信信号,不论是明语、密语还是密码电报,悉数被我军监听。我军火炮尤其是远程火炮的射击战果,如不能目视观察,主要就是依靠无线电监听及破译来确认,因为越军作战中的伤亡情况是要逐级上报的。

解放军如今装备的采用猛士3型越野车为底盘的PBP172式120毫米自行迫击炮。

任何武器的使用,都要扬长避短,56式160毫米迫击炮之所以扬威金门炮战和老山战场,正是这个道理。如今我军已装备新式PBP172型120毫米迫击炮(包括车载式),类似的装备还有05A式120毫米轮式迫榴炮、10式120毫米自行(履带)迫榴炮等,配备有先进的火控系统、制导系统和炮弹自动装填系统,具备快速反应、精确打击和“打了就跑”的能力。所以,随着科技进步和我军装备升级,估计老迈的56式160毫米迫击炮再出江湖的机会微乎其微了,但其作为一种威名赫赫的功勋炮,将永久载入我军的荣誉史册。

本文为大漠单骑原创独家首发,各网站、移动APP、微信公众号等媒体如转载,请务必取得本人同意,个人自媒体、论坛等如转发,请务必保留作者署名,违者或抄袭者追究其侵权责任,勿谓言之不预也。

评论列表