“十五五”期间,中国将发射四颗科学卫星,构成首个“天地协同”深空探测网络,直指宇宙起源、生命起源及太阳系演化三大终极命题:

鸿蒙计划:由10颗卫星组成低频射电望远镜阵列,飞赴月球背面。这片屏蔽地球与太阳噪音的“静默区”,将捕捉宇宙大爆炸后数亿年混沌期的微弱信号,揭开第一代恒星诞生的奥秘。

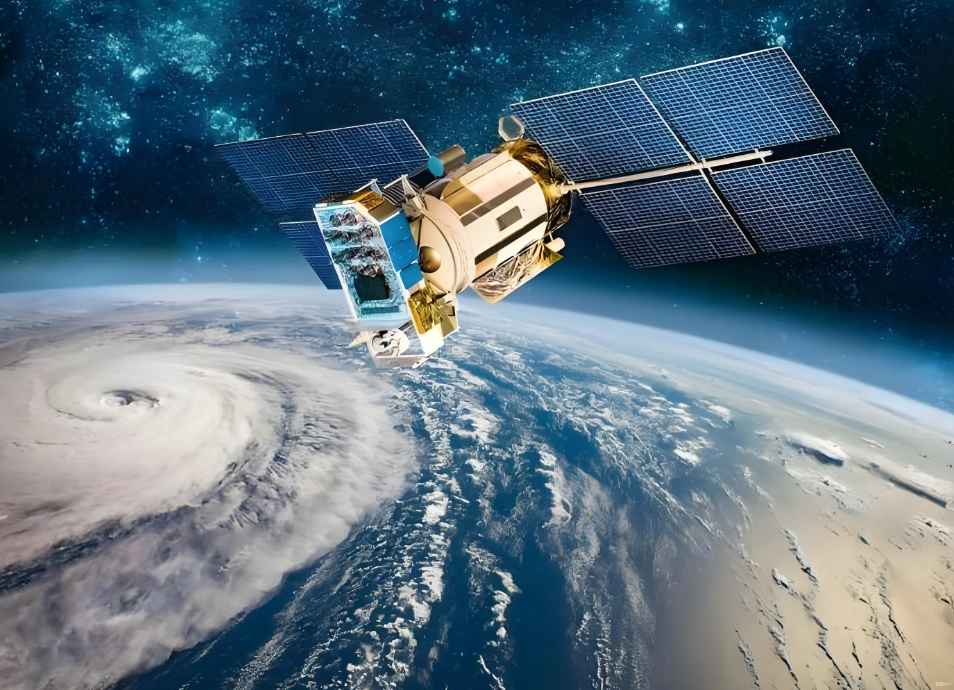

夸父二号:国际首次绕行太阳极区,凝视太阳南北极磁场活动。破解太阳磁暴机制,提升空间天气预报精度,守护地球空间安全,同时搜寻太阳系内宜居带中的“地球2.0”。

系外地球巡天卫星:搭载1.2米主镜与量子效率95%的新型探测器,运用“凌星光谱联测”技术,扫描150光年内类地行星。通过分析大气中的水、氧气、甲烷等生物标志物,评估行星宜居性,目标锁定地球0.8-1.5倍大小的岩质行星。

增强型X射线天文台(eXTP) :深入黑洞视界边缘、中子星表面等“极端禁区”,在引力撕裂时空、磁场达地球万亿倍的环境中检验物理定律,拓展人类认知疆界。

中国方案以原创技术突破传统探测局限:

凌星法+微引力透镜双轨探测:系外地球巡天卫星结合两种方法,在百万恒星中筛选宜居行星。凌星法捕捉行星掠过恒星时的亮度微弱变化(如“蚊子飞过探照灯”),微引力透镜法则探测无宿主恒星的“流浪行星”,填补国际观测空白。

TTV反演技术突破:2025年6月,中国团队利用该技术发现类太阳恒星宜居带中的“超级地球”Kepler-725c(质量约地球10倍)。通过已知行星凌星时间的微小偏移,反推隐藏行星引力作用,为搜寻“暗行星”开辟新路径。

AI+公众科学助力:开放“逐影寻星”数据库,动员全球爱好者上传凌星数据,机器学习效率提升百倍,实现全民参与的“银河系人口普查”。

寻找“第二地球”远超科学探索,承载人类文明多重使命:

应对地球危机:全球变暖、资源枯竭、小行星威胁等风险加剧(2023年自然资源消耗达地球再生能力1.7倍)。宜居行星的发现为星际移民提供理论可能,土卫六(甲烷湖泊+氮气大气)、木卫二(冰下全球性海洋)已成太阳系内优先候选。

回答千年之问:若发现类地行星存在氧气与甲烷共存的大气,将证实宇宙生命的普遍性,重塑生物学与哲学认知;反之,地球的“孤独”更显珍贵。

技术反哺与全球合作:超精密望远镜、抗辐射材料等技术将推动通信、能源领域革新;中国主导的“微笑”“天关”卫星任务与欧空局深度合作,构建“人类命运共同体”科研生态。

相较欧美系外行星探测计划(如欧洲“柏拉图”、NASA“罗曼望远镜”),中国路径凸显三大优势:

轨道创新:系外巡天卫星进驻日地L2点晕轨道,实现5年连续无干扰观测。

成本控制:模块化设计使单星成本仅为NASA同类项目1/3,2030年前完成“觅音计划”组网。

科学话语权升级:从依赖国外数据到自主设计任务,“地球2.0”标志中国成为全球空间科学议程设定者,书写深空探测的“中国答案”。