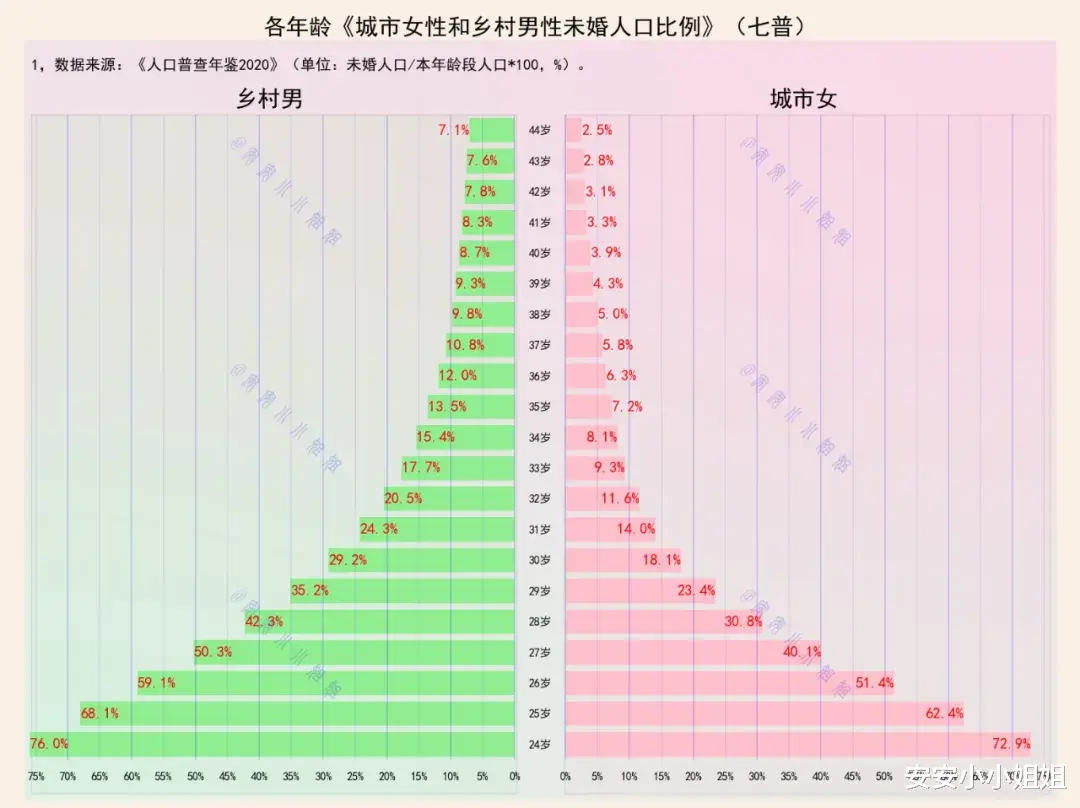

婚姻匹配状况是观察社会结构变迁的重要窗口。

分析城市女性与乡村男性在不同年龄段的未婚比例,不仅能够揭示人口婚姻模式的城乡差异,更能透视背后深层次的社会流动、资源分配与性别平等议题。

基于第七次全国人口普查的这组对比数据,为我们理解当代中国社会的婚姻格局提供了宝贵视角。

根据七普数据绘制的双曲线图,清晰展现了城乡两个群体在婚姻道路上遭遇的不同挑战。

尽管两条曲线都随年龄增长呈下降趋势,但乡村男性的曲线始终高悬于城市女性之上,形成一道鲜明的"婚姻鸿沟"。

乡村男性:随着年龄增长被放大的婚姻挤压

乡村男性的未婚比例从24岁的76.0%开始,呈现"高位缓降"的特点。

在30岁这个传统意义上的"大关",仍有超过三分之一(35.2%)的乡村男性未婚。

更值得关注的是,即便到40岁,仍有近十分之一(9.3%)处于未婚状态。

这种"婚姻挤压"现象背后是多重因素的交织。

首先,城乡人口流动导致大量适婚年龄女性通过求学、就业等途径进入城市,造成农村婚姻市场性别结构失衡。

其次,高昂的彩礼和婚育成本对农村家庭构成经济压力,"娶不起"成为现实困境。

此外,随着教育年限延长和婚恋观念变化,传统"男大当婚"的模式受到挑战,部分农村男性在婚姻市场中处于相对弱势地位。

城市女性:阶段性未婚与主动选择权

城市女性的曲线虽然起点与乡村男性相近(24岁为72.9%),但下降速度明显更快。

到30岁时,未婚比例已降至18.1%,不足乡村男性同期比例的一半。

这表明城市女性在适婚年龄段拥有更多的婚姻选择机会。

城市女性的未婚模式更多体现为"阶段性未婚"特征。高等教育普及使得婚育年龄自然推后,职业发展需求进一步延长了婚前积累期。

更重要的是,经济独立的城市女性对婚姻品质要求提高,"宁缺毋滥"成为部分高知女性的理性选择。

这种"剩女"现象更多是主动选择与社会观念冲突的结果,而非缺乏婚姻机会。

交叉分析:30岁前后的分化与融合

30岁是两条曲线的关键分水岭。在此之前,城乡未婚比例差异相对较小(24岁仅差3.1个百分点);而此后差距持续扩大,到40岁时已达5.4个百分点。

这种"剪刀差"现象揭示出:城乡婚姻市场的分化并非在适婚初期立即显现,而是随着时间推移逐渐加剧。

特别值得注意的是,两条曲线在下降过程中都呈现出"先快后慢"的特点。30岁前下降迅速,反映大多数人在传统适婚期完成婚配;30岁后下降明显放缓,暗示超过此年龄的未婚者可能面临更严峻的婚配挑战。

这组对比数据不仅是人口统计结果,更是中国社会转型的缩影。

乡村男性的高未婚比例警示我们需要关注农村地区的人口可持续发展,包括如何促进城乡资源均衡配置、改善农村经济社会发展条件。

城市女性的婚姻模式则呼唤社会对多元婚恋观念的包容,破除"剩女"污名化,尊重个人选择权。

更重要的是,这两条曲线共同指向一个核心议题:在快速城镇化的进程中,如何通过制度改革与文化建设,缓解因资源分布不均导致的婚姻市场结构性矛盾,让每个个体都能在自主选择的基础上实现婚姻家庭幸福,这或许是数据留给我们的最深启示。

评论列表