各地的手机店挤满了前来购买电子商品的学生和家长。孩子们的手指坚定地指向最新款、最高配的机型,语气不容置疑:"同学都换这个了。"社交平台上,"高考后必买清单"、"毕业旅行天花板目的地"的帖子疯狂刷屏,营造出一种"全民富二代"的假象。

当我们刷着朋友圈里定位三亚、西藏的毕业旅行美照时,可曾想过这些光鲜背后,是多少父母在咬紧牙关、默默负重?

博主@枕上月光分享了一个真实故事:一位在工地挥汗如雨的泥瓦匠父亲,每天顶着毒辣的日头,在粉尘弥漫中砌墙抹灰,腰背酸痛是常态,日薪300元是全家生计的支撑。然而,高考结束的儿子走进手机店,毫不犹豫地指向了标价七千多元的最新款手机:"爸,就这个,我们班好几个同学都定了。" 父亲看着儿子期待的脸,为了能让儿子和其他同学一样,父亲最终还是咬牙答应了。

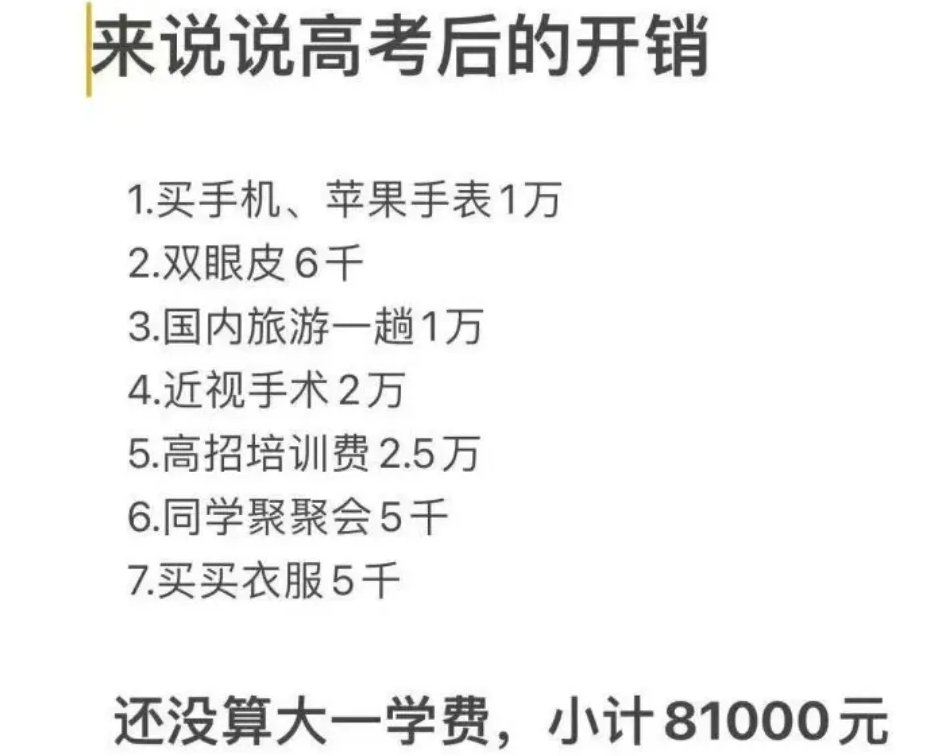

这位父亲正是无数普通家庭父母困境的缩影: 工薪阶层的父母,拿着并不丰厚的薪水,精打细算地维持着家庭的运转。孩子高考后的"犒劳清单",狠狠掏空家里的钱包,而学费、生活费这两座大山还巍然矗立在几个月后。父母们愁容满面,内心焦灼,却大多选择将苦涩咽下,独自扛起。他们不忍在孩子"人生得意"时泼冷水,更害怕孩子因"寒酸"在同龄人中抬不起头。然而,这份沉默的、无底线的付出,如同温水煮青蛙,正无声地向孩子传递着致命的错误认知:钱似乎唾手可得,父母的付出是天经地义。孩子看不到纸币背后沉甸甸的汗水与艰辛,花钱自然如流水,毫无痛感与敬畏。

高考结束,意味着孩子正式踏入了成年的门槛。与其让他们在虚幻的消费狂欢中迷失方向,不如借此机会,告诉他们生活的真相。 这是比任何昂贵礼物都珍贵万分的成人礼。

亲身体验,让汗水浇灌孩子对金钱的认知。 空洞的说教"钱难赚"远不如一次真实的劳动体验来得震撼。鼓励孩子利用这个超长暑假去打一份工!无论是送外卖穿梭于烈日暴雨,在奶茶店一站数小时摇杯子,还是在超市做促销面对形形色色的顾客。让他亲身感受一份普通工作背后的委屈与不易,明白每一分工资背后需要付出多少时间、精力甚至尊严。 一位父亲让刚高考完的儿子去自家承包的快递站点分拣包裹。三天后,儿子手上磨出血泡,累得晚饭都吃不下,瘫在沙发上。父亲问:"那八千块的新款手机,还买吗?" 儿子摆摆手,声音沙哑:"不买了,旧的还能用。" 汗水,是最好的清醒剂。

坦诚沟通,父母不必永远扮演无所不能的超人。是时候向即将成年的孩子展示家庭真实的财务状况了。心平气和地和孩子算算账:"爸妈这个月工资加起来多少?房贷/房租多少?水电煤气物业费多少?日常吃喝开销多少?给你预留的学费、生活费又是多少?" 让他看到家庭收入的有限与刚性支出的庞大。 也可以分享你工作的日常:那个为赶项目熬到凌晨的疲惫,那次被客户无理指责的委屈,那份长期伏案带来的颈椎病痛。这不是诉苦,而是让孩子理解,岁月静好的背后,是父母用肩膀扛起了生活的重担。 当孩子知道妈妈深夜改方案只为多拿点奖金,爸爸陪客户喝酒伤了胃只为保住订单,他对金钱的认知自然会多一份沉重与珍惜。

正确的金钱观和劳动观,绝非一蹴而就,需从小在日常中点滴渗透。引导孩子承担一项固定的、有挑战的家务并长期坚持: 比如负责每天晚饭后的洗碗、每周清洁地面、定期打扫自己的卫生间。不要小看这些琐碎劳动,能克服惰性、日复一日地坚持完成,本身就是对意志和责任感的极佳磨练。 当孩子抱怨"腰酸背痛"时,告诉他,这就是劳动最真实的滋味。有机会带他去观察:凌晨四点清扫街道的环卫工人,让他明白,每一分钱都凝结着汗水与辛劳。只有心怀敬畏,方能懂得珍惜。

爱子之心,人皆有之。但智慧的父母深谙,无底线的物质满足不是爱,而是裹着糖衣的毒药,只会滋养孩子的虚荣、自私与无能。 真正的爱,包含着引导、节制与责任的传递。

第一,清晰界定"需要"与"想要":开学必备的基础款手机、电脑,是学习工具的"需要",应在家庭预算内理性选择;追求最新顶配的电子产品、非必要的奢华旅行、超出承受能力的名牌服饰,则更多是满足虚荣的"想要",必须理性评估甚至坚决说不。明确告知孩子家庭的消费红线在哪里。

第二,学会温和而坚定地说"不": 当孩子的要求明显超出家庭合理负担或显得不切实际时,父母需要有勇气温和但立场鲜明地拒绝。"孩子,爸爸妈妈理解你想要这个的心情,但它确实不在我们这次的预算计划内。我们可以一起讨论其他更有意义的庆祝方式吗?" 拒绝不是吝啬或冷漠,而是教会孩子理解边界、学会取舍、懂得延迟满足的重要人生课程。

第三,共同规划,责任共担:对于孩子特别渴望但非必需的大额消费,可以尝试引入共同承担机制。例如,父母设定一个可承受的基准额度,超出部分由孩子通过暑期打工自行赚取补足。这不仅培养了孩子的预算意识和储蓄习惯,更让他深刻体会到:实现愿望需要付出实实在在的努力和代价。

父母最深沉的爱,是教会孩子用双手丈量生活的重量。唯有在消费边界上学会节制,在劳动汗水中懂得责任,年轻人才能真正成长为扛得起未来的担当者。