一、赤贫少年的生存试炼

元至正四年(1344年),淮河流域遭遇百年罕见的大旱,龟裂的田地上蝗群遮天蔽日。16岁的朱重八蜷缩在父母新坟旁,用破陶碗接混着泥土的雨水充饥。这个连正式名字都没有的放牛娃不会想到,二十四年后他将以"朱元璋"之名祭告天地。在皇觉寺的青灯古佛前,少年僧人每日寅时即起,既要躲避主持的苛责,又得徒步三十里化缘——史载其"足茧千重,犹负米归"。某日途经定远县时,他因饥饿昏倒在官道旁,被当地老农用半碗黍米粥救醒,这段经历后来催生了明朝的"常平仓"制度。正是这段浸透血汗的流浪岁月,塑造了他洞悉人性的锐利目光。当他在汝宁府破庙中听闻"神谕"时,回应中已暗藏枭雄气度:"若天命在吾,当使铁杖开花。" 说这话时,他正用柴刀削着捡来的枣木棍——后来这木棍被镶上铁箍,成为其亲兵卫队的权力信物。

二、风云际会的战略抉择

至正十二年(1352年)的濠州城头,红巾军的火炬照亮了朱元璋眉间的箭疤。这个初入行伍的"九夫长"展现出惊人的政治天赋:他既尊小明王为正朔以聚人心,又暗中培植嫡系力量。在收编巢湖水师时,他亲赴敌营谈判,腰间只别一把断刃,却在谈判桌上摆出亲手绘制的长江水文图;任用李善长时,以"萧何之才"相喻,却每月十五雷打不动地核查粮册,甚至发明了"米袋抽样法"——随机刺破运粮袋检查是否掺沙。这种兼具胆识与谨慎的特质,使他在群雄并起的乱世中逐渐织就权力网络。据《明太祖实录》记载,其卧榻下永远备着两样东西:磨快的佩剑和写满将领家眷住址的名册。

三、铁血征伐的统帅艺术

鄱阳湖之战前夜,朱元璋的旗舰上陈列着三种作战方案,其中羊皮卷标注的"火攻预案"里,详细记录了近十年该水域的风向数据。当陈友谅的艨艟巨舰遮蔽湖面时,他选择在东北风起时放出装满火药与铁蒺藜的火筏,同时密令常遇春率三百死士,每人背负桐油葫芦凿沉敌船。这场中国水战史上的经典战役,折射出他"庙算多者胜"的军事哲学——战前他亲自训练信鸽传递军情,并设计出可拆卸的连环舟桥。而"高筑墙、广积粮、缓称王"的九字方针,更彰显其超越同时代军阀的战略纵深:在张士诚大建宫室时,朱元璋的军队正在练习用夯土模具一天筑起三丈城墙。

四、洪武王朝的治乱之道

南京奉天殿的龙椅上,那个曾饿得偷吃供果的少年,此刻正用淮西口音颁布《大诰》。他首创"户帖制度"普查人口,要求每户的桑枣种植数精确到株;又设"申明亭"处理民间诉讼,甚至微服私访时亲自调解过两户农民争牛的纠纷。但深宫夜半的烛光下,这位勤政的帝王也在不断勾画《逆臣录》——胡惟庸案的三万份供词上,朱砂批注密密麻麻如血痕,某页边缘还写着"蓝玉曾索要西域舞姬十二人"的蝇头小楷。据宦官回忆,皇帝批阅奏折至五更时分,总要摸一摸腰间系着的粗布荷包,里面装着父母坟前的一抔黄土。

五、历史棱镜中的复杂镜像

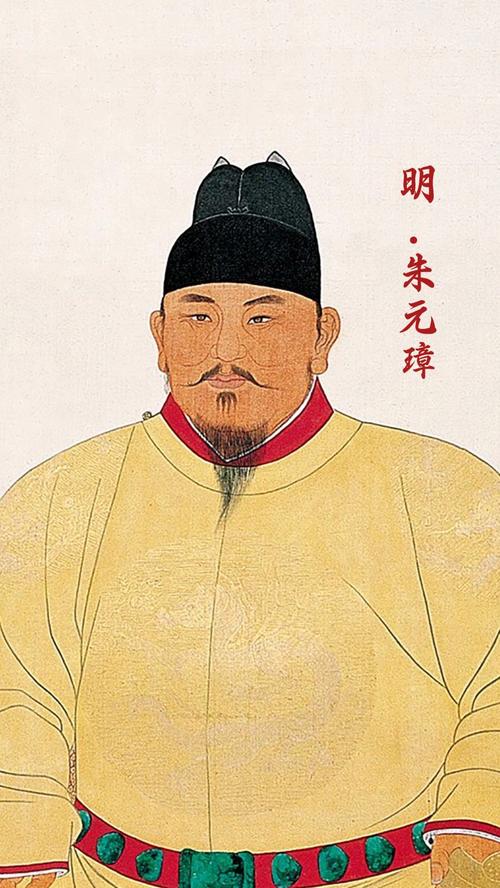

应天府的城砖上,至今可见"洪武七年窑户李三"的戳记,每块砖的侧面都刻着保甲连坐的工匠姓名。这些承载着严酷里甲制度的砖石,与同期推行的"永免荒税"政策形成鲜明对比——后者曾使苏松地区数万流民重获生计。当西方学者称其为"东方拿破仑"时,中国民间却流传着"朱元璋画像"的种种传说:有人说画师因描绘其麻脸被斩,也有人称其命人绘制了十二种不同面貌的肖像。这种矛盾性在洪武八年的科举案中尤为凸显:他一面将作弊考官剥皮实草,一面又破格录取了交白卷的举子,只因卷末写着"愿为陛下牧马戍边"。

余韵:权力的生存辩证法

从凤阳皇陵到明孝陵的神道两侧,石像生们沉默注视着六百年沧桑。朱元璋的人生轨迹犹如其亲手设计的"鱼鳞图册",在精密计算中保留着命运的裂隙:他规定皇子就藩不得逾制,却给燕王朱棣配属了最强的朵颜三卫;他废除丞相制集权于一身,临终前却写下"诸王临国中,毋至京师"的遗诏。当我们在当代重读这段逆袭神话时,真正震撼人心的或许不是权力巅峰的辉煌,而是濠州城外那个濒死少年求生的眼神——那里面燃烧着所有乱世求生者共通的生命力,正如他在《御制纪梦》中回忆的:"夜卧草堆望星河,犹记饿殍指尖温。"