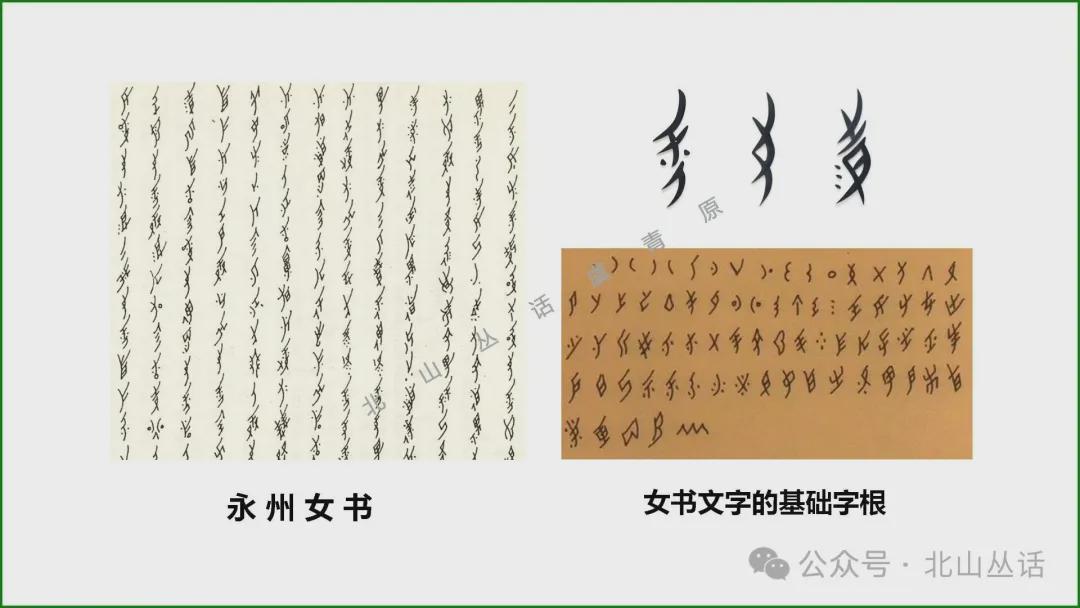

有文字专属女性,有歌谣吟唱千年。在永州市的江永县和道县一带,从很久以前开始,就流传着一种文字,称为永州女书。女书是个雅名,民间称“蚂蚁字”或“长脚蚊字”。

女书主要热点区域包括,江永县上江圩镇、江永县允山镇社下村花山庙、道县祥霖铺镇龙眼塘村娘娘庙等。

女书主要在当地民间自发传播,在古代典籍里则少有记载,其发源时间和发源过程无人知晓。经当代学者抢救整理,女书文字现在约有两三千个。

女书有书信,有歌谣,有结拜,有聚会。书写吟唱之间,蕴含了当地女性的自我觉醒意识和群体认同理念。

女书文字诗韵盎然,经常被描绘在纸扇、绢帕等物品上,作为当地女性的心爱之物,人亡而物殉。

考古实物里有太平天国时期的雕母钱,正面为“天国圣宝”字样,背面为“炎壹”字样。正面另有女书文字“天下妇女”和“姊妹一家”。

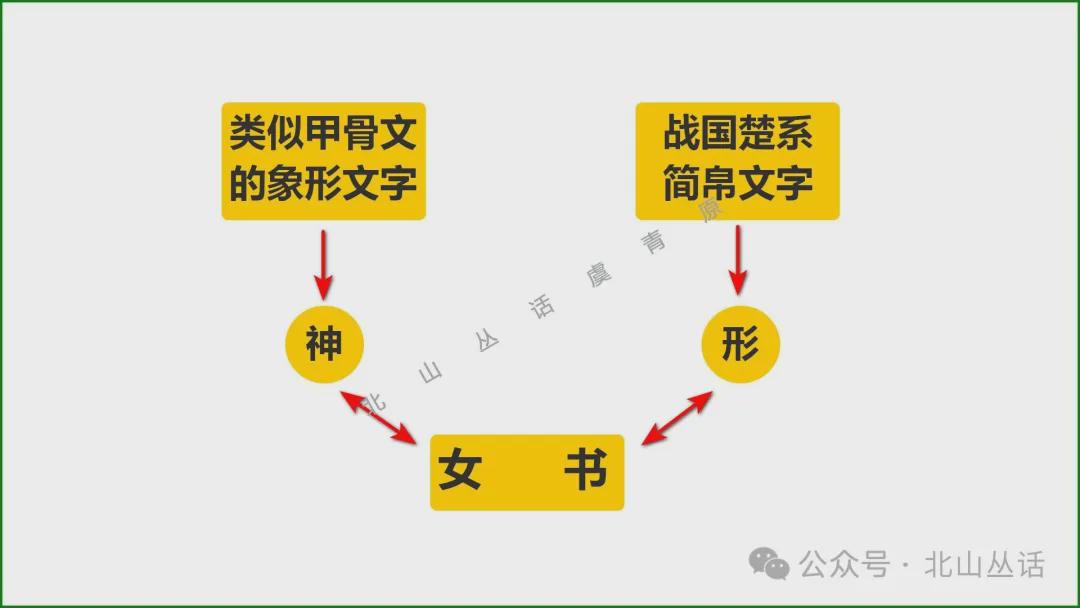

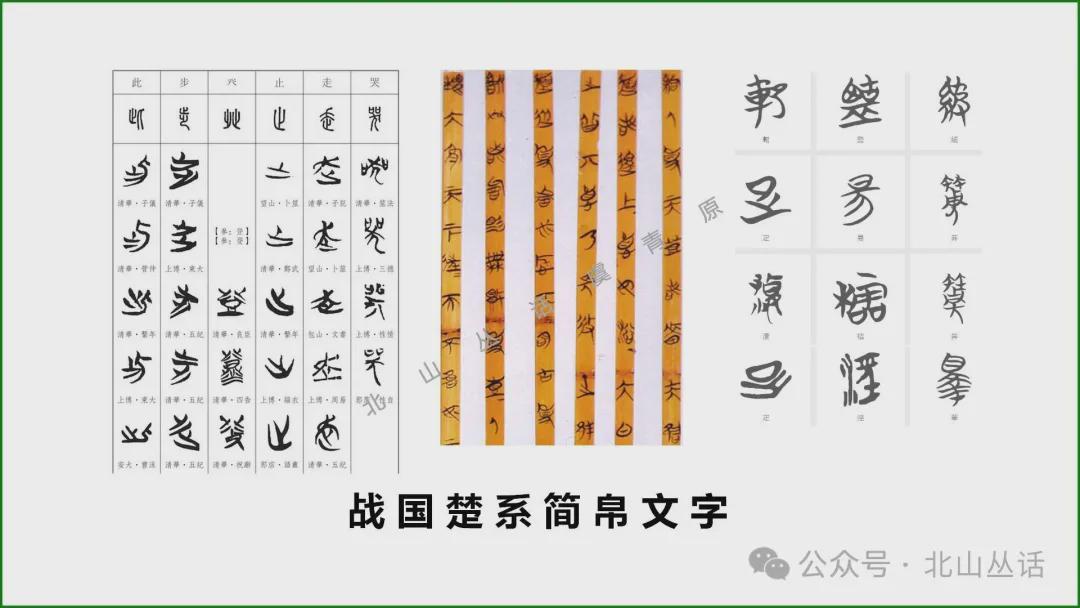

女书文字与甲骨文比较,有一定的相似之处,但文字结构迥异。笔者认为,女书的神,是借鉴了类似甲骨文的象形文字的简洁风骨;女书的形,则跟战国楚系简帛文字有很大的关联性。

相较于划时代的面目全非的秦篆而言,楚系简帛文字继承了较多的西周金文风格和零星的甲骨文风格。

在破解山海经的过程中,笔者遇到的很多文字是没有甲骨文和金文的,对于这些失传的文字,如果有对应的楚系简帛文字,就可以拿来参考。

综合来看,女书有甲骨文的神,有楚系简帛文字的形,而楚系简帛文字也有甲骨文的残存,但就甲骨文风格而言,女书明显要多于楚系简帛文字。

考虑到甲骨文比楚系简帛文字要古老的多,而战国时甲骨文已经失传,虽然战国时道县谷地属于楚地,但女书不可能先源自楚系简帛文字,再去受已经失传的甲骨文影响;只能是反过来,在西周以前源自甲骨文,在战国时期再受楚系简帛文字影响。

女书源自类似甲骨文的象形文字,在战国时期受楚系简帛文字影响较多,这奠定了女书文字形神兼备的核心基础。

因为道县谷地所在地域较为闭塞的原因,女书得以在民间较为自由地生长。历代不断有汉字被吸收进来,再由女书传人加以改造,以尽量保持文字风格的一致性。

在封建王朝男权的长期压抑下,女书氛围始终很热闹。但因为缺少历代专业的文字学者参与,女书文字的发展并非坦途。

首先,女书的知识无法被固化到经典书籍载体。文字经过无数次民间传抄,可能会融入太多的个人书写风格。在缺乏官方比对情况下,发生字形讹变也是可想而知的。

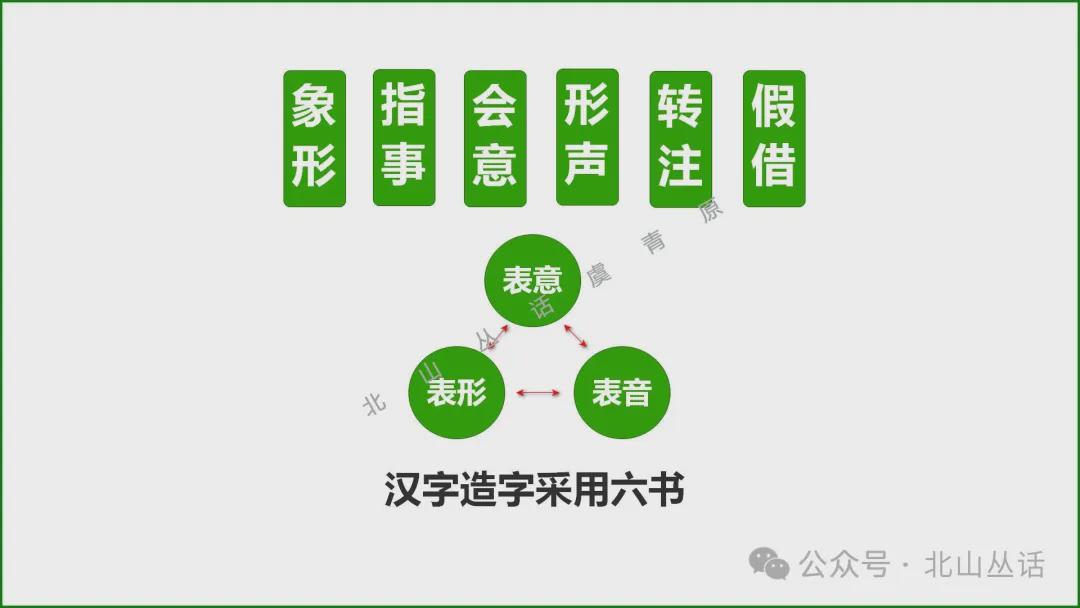

其次,对外来汉字的消化吸收缺乏系统性。汉字造字采用六书,象形、指事、会意、形声、转注、假借,比较复杂。女书最终没有实现如汉字般的表形、表音、表意三位一体,失掉了大部分象形会意特色,而主要在表形和表音间徘徊。

最后,没有外界的权威干预,女书文字反而形成了自己独特的女性风格。言传身授的亲切,书字一体的婀娜;闺房窥见女红,庙会又逢歌堂;浅吟与低唱,欢舞和高歌;缠绵幽怨,豁达自嘲;不拍案,不蹉跎;真情,诙谐;趣。

文字只是小小的载体,文字的交流远远超出文字本身的范畴。风趣幽默,诗韵盎然,女书可以称为永州女性自己的《诗经》。

随着纤巧的双手,文字在女红中被赋予了生命;随着曼妙的吟唱,文字如精灵一般在歌堂舞蹈。这种极具生命力的文字,与西王母有关吗?