“没有十万,免谈。”这不是在谈生意,而是一场婚姻的开始。

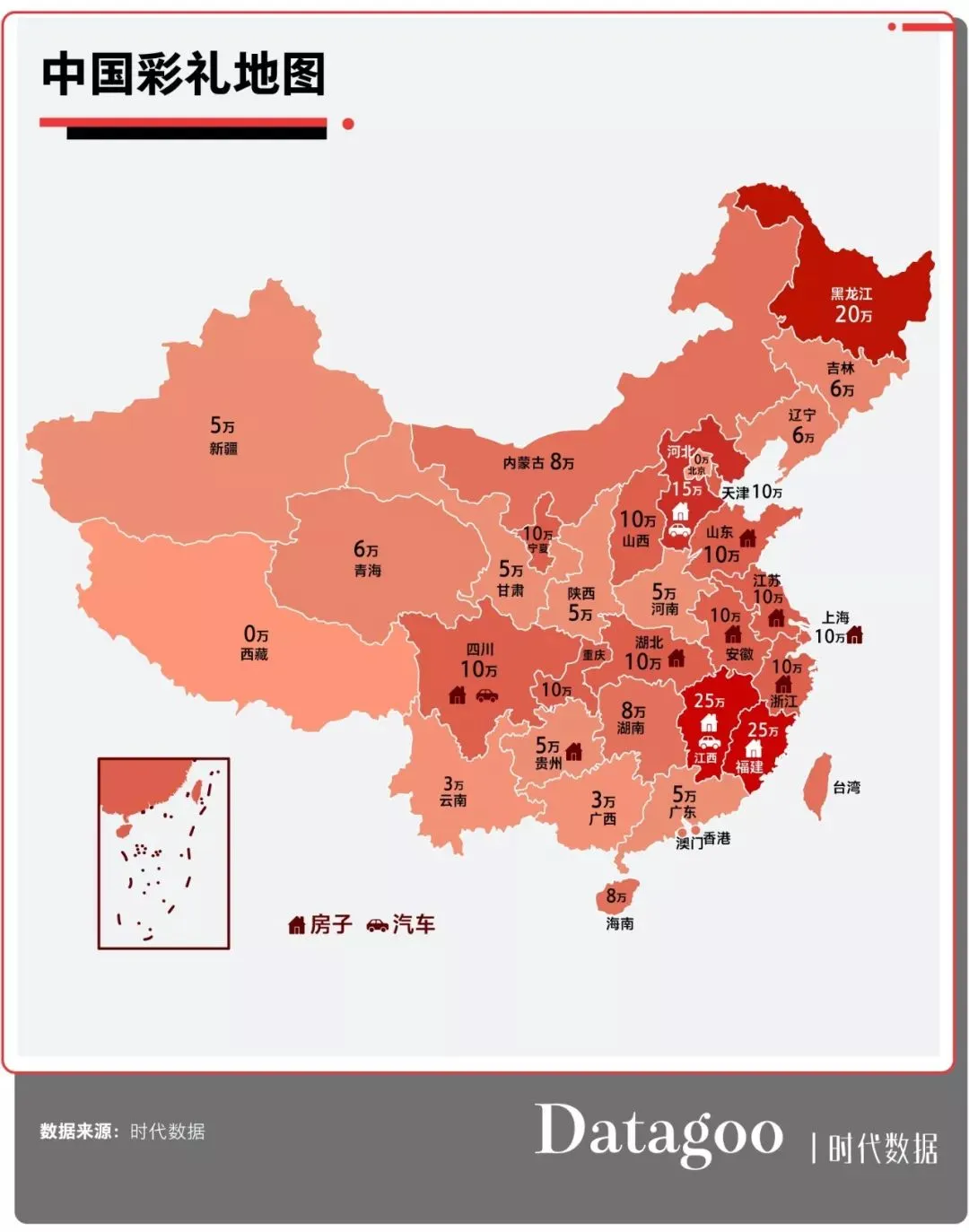

在许多地方,尤其是农村地区,高额彩礼已成横亘在爱情与婚姻之间一道冰冷的鸿沟。

但如今,国家层面开始行动了。

2025年9月1日,中央农办在宁夏召开会议,专门部署加强农村高额彩礼问题综合整治,直言这是“党中央关注、老百姓关心的一件民生实事”,并强调要“持续用力、久久为功”。

“国家出手整治彩礼”?这背后究竟意味着什么?

彩礼最原始的封建内核,将女性“物化”为从娘家转移到夫家的“财产”,是对劳动力丧失的补偿。

在现代社会,此逻辑已完全站不住脚,却又异化为沉重的经济负担。动辄十几万、数十万的彩礼要求,迫使不少农村家庭债台高筑,“因婚致贫”不再是危言耸听。

更令人忧心的是,它扭曲了婚姻的本质。情感被标价,真心被衡量,两个年轻人携手一生的承诺,变成了两个家庭之间的财务谈判。

这早就不再是“礼节”,而是一场没有赢家的“内耗”。

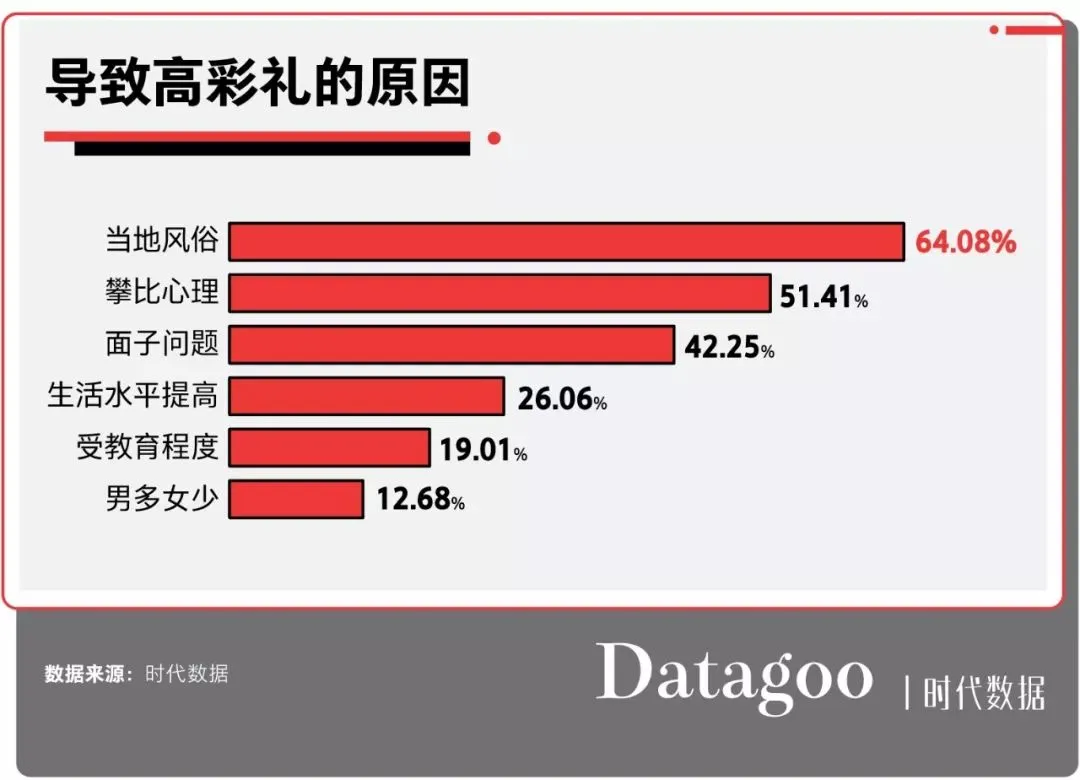

02彩礼问题背后,是城乡发展不平衡、养老保障不完善、性别比例失衡、以及攀比文化作祟的综合结果。

因此,整治彩礼,本质上是一场关于发展与公平的深层努力。

国家出手,究竟怎么“治”?

仔细阅读中央农办的部署,会发现思路非常清晰——这不是“一刀切”,而是“综合施策”。一方面,治标:

依法规范彩礼行为,为“天价”划出红线;

打击婚托婚骗,净化婚恋市场;

加强宣传引导,扭转“彩礼越高面子越大”的落后观念。

另一方面,也是更重要的,是治本:

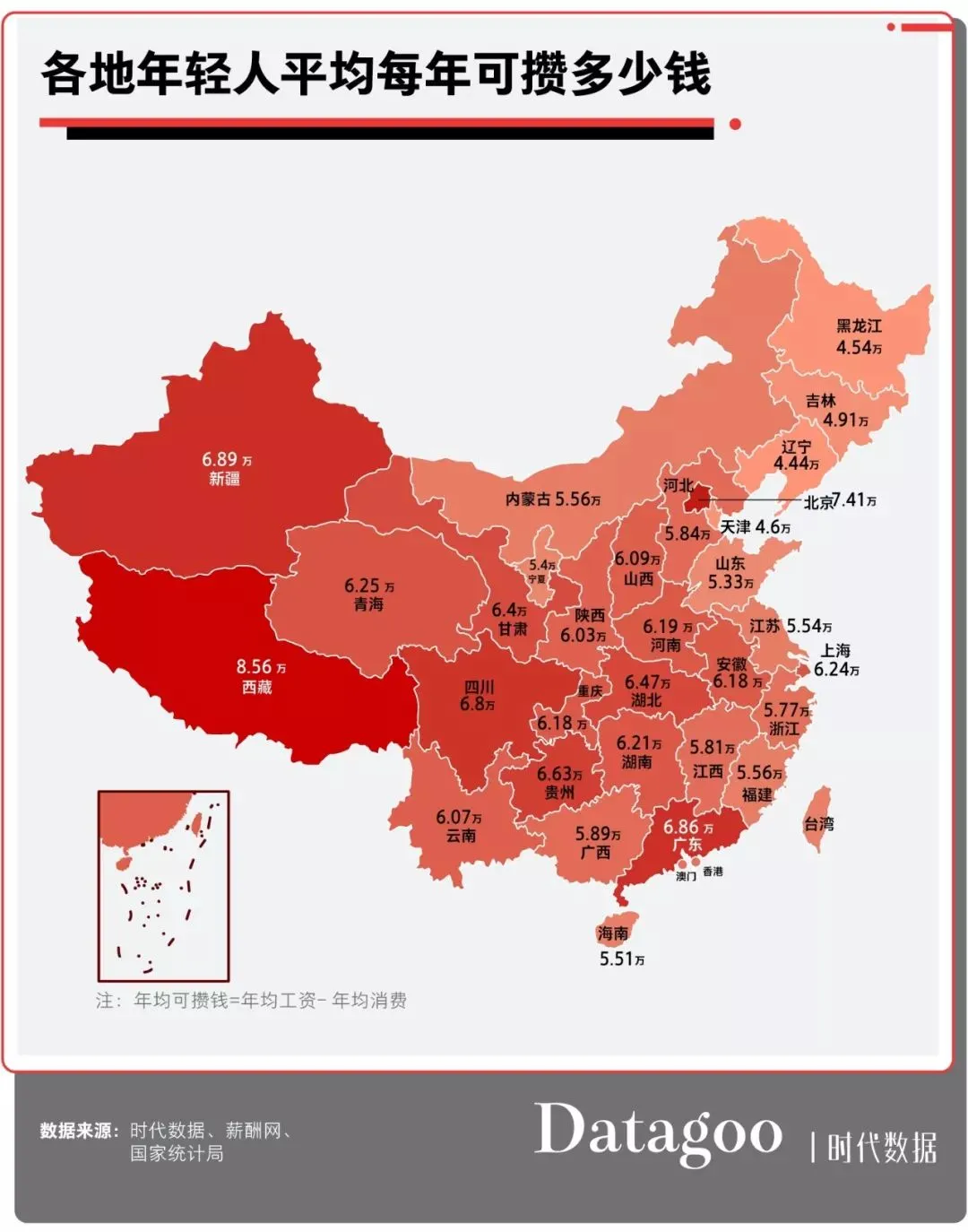

提高乡村宜居宜业水平,让年轻人留在农村也有希望、有奔头;

帮助农村青年增收致富,让他们有能力、有底气去经营人生;

出台“低彩礼”“零彩礼”激励措施,让践行新风的家庭得到实实在在的好处。

03婚姻的基础,究竟是彩礼还是感情?

彩礼和嫁妆,应该是两个家庭帮助一个新家庭建立的启动资金。这笔钱用于新房首付、购车、生育等,是实实在在的“雪中送炭”。关键在于这笔钱的最终流向和支配权。

国家出手整治,绝非否定“彩礼”这一传统习俗本身。它要整治的是“高额”所带来的剥削感、物化意味和无限攀比。

彩礼的本意,或许是两个家庭之间的一种礼仪性表达,是对新人的祝福与支持。

健康的彩礼,应是“量力而行”的心意,是“双方共担”的诚意,是作为新家庭“启动资金”的祝福。

一旦彩礼变成单方面的索取、甚至成为婚姻的“门槛”,它就失去了原本的温度,成为一桩冷冰冰的交易。

而这,恰恰是很多婚姻矛盾的起点。

04中央农办此次部署,是一个强烈的信号:国家看见了普通人的困境,并愿意从顶层设计层面去除顽疾。

但这注定是一场“持久战”。法律的规范、政策的引导固然重要,但真正要改变的,是深植于社会肌理中的观念。

但愿在不久的未来,“幸福”能够重新成为婚姻的唯一标准。我们更期待,所有真心相爱的年轻人,不必因为彩礼而犹豫、退缩甚至分离。

因为最终,支撑婚姻走完一生的,从来不是彩礼的厚度,而是爱情的深度与责任的宽度。

评论列表