很多年里,她的人生看起来没有任何问题。

结婚,生子,负责一家人的衣食住行。早晨几点买菜最新鲜,丈夫的衬衫该熨出怎样的棱角,女儿爱吃的菜要放多少糖。一切都符合那个时代对一个“好妻子”“好母亲”的想象。

她不是没有尝试沟通过。只是每一次,她那些细微的不适——比如想独自去看一场电影,或者仅仅是晚饭后散步时走一条不同的路——都会被一句“瞎折腾什么”轻轻挡回。久而久之,她不再提了。她学会把那些念头像叠错的衣服一样,收进心底最深的抽屉。

婚姻成了一套精密运转的程序,她是里面一个沉默的齿轮。磨损是看不见的,因为磨损本身,已经被定义为“正常”。

真正的裂痕,往往始于最寻常的时刻。

某个傍晚,她照例在厨房忙碌。油烟机的轰鸣里,她听见客厅传来丈夫和女儿的笑声。那一刻,她忽然感到一种巨大的抽离。那笑声很近,又很远。她意识到,在这个被称为“家”的空间里,她更像一个背景,一个确保笑声能顺利发生的、不会出错的背景音。

她的疲惫,被归为“女人就是爱多想”;她的沉默,被看作“脾气好”。她想做点小生意贴补家用,丈夫说“没必要,我能养活你”。她想报名学个电脑,丈夫说“这个年纪了,学了有什么用”。不是恶意,甚至带着某种笃定的“为你好”。那是一种温柔的否定,将她的意愿一点点修剪成这个家庭“该有的样子”。

最可怕的是,她发现自己也开始相信:也许,女人这一生,就是这样了。

转折点并不是一场激烈的争吵。

那是一个平静的午后,阳光很好。她坐在沙发上,看着窗外的光从东墙移到西墙。她突然想起,自己已经很多年没有看过一场完整的日落了。总在准备晚饭,总在收拾碗筷,总是在一个又一个“等会儿”里,把那些属于自己的“等会儿”无限期推后。

一个清晰又冰冷的念头浮上来:如果继续这样,到死的那天,我的一生,就是从这个厨房的窗户,看到过无数次日落,却没有一次是为自己看的。

这不是觉醒,更像是一种“结算”。

她默默在心里盘点:还有什么理由留下?为了一个早已习惯没有对话的伴侣?为了一种被所有人称赞、唯独让自己消失的“正常”?她发现,那个叫“自我”的账户,早已空空如也。

离开,不再是为了奔向什么,而是因为身后,真的什么都没有了。

她走的时候,没有戏剧性的告别。

没有控诉信,没有最后的谈判。只是某一天,她把用了多年的锅刷洗干净,把冰箱里的菜码放整齐,然后,坐进了那辆攒钱买下的小车。

很多人后来问她,那一刻是不是充满了勇气和决心。她说不上来。她只是觉得,如果再不走,就永远也走不了了。方向盘握在手里的感觉,有点陌生,有点沉。她开得很慢,像第一次学习走路。

后视镜里,那个生活了几十年的家越来越小,最后变成一个模糊的点。她没有流泪,心里空荡荡的,却又被一种前所未有的、巨大的安静填满。

后来,她的故事被很多人知道了。

人们称她为“觉醒的女性”“自驾的阿姨”,把她的照片和励志的话放在一起。她成了符号,成了无数人想象中“后半生逆袭”的模板。

但在那些不被镜头对准的夜晚,在某个荒原的星空下,她知道事情不是那样的。这从来不是一场凯旋,只是一次不得不进行的撤离。她不是战胜了谁,只是终于无法再忍受那种缓慢的、无声的消磨。现在的日子,有风沙,有颠簸,有无法预知的故障。但每一个麻烦,都是她自己的麻烦;每一片看到的风景,都是她自己的风景。

这种“属于自己”的实感,是过去几十年婚姻里,最奢侈的东西。

浮生档案记录:

这份档案记录的,不是一个反抗的英雄故事。

它记录的,是一个普通女性,如何在一种被广泛认可为“正常”的生活秩序里,一点点失去自己的形状,最终只能通过物理性的离开,来确认自己还存在。

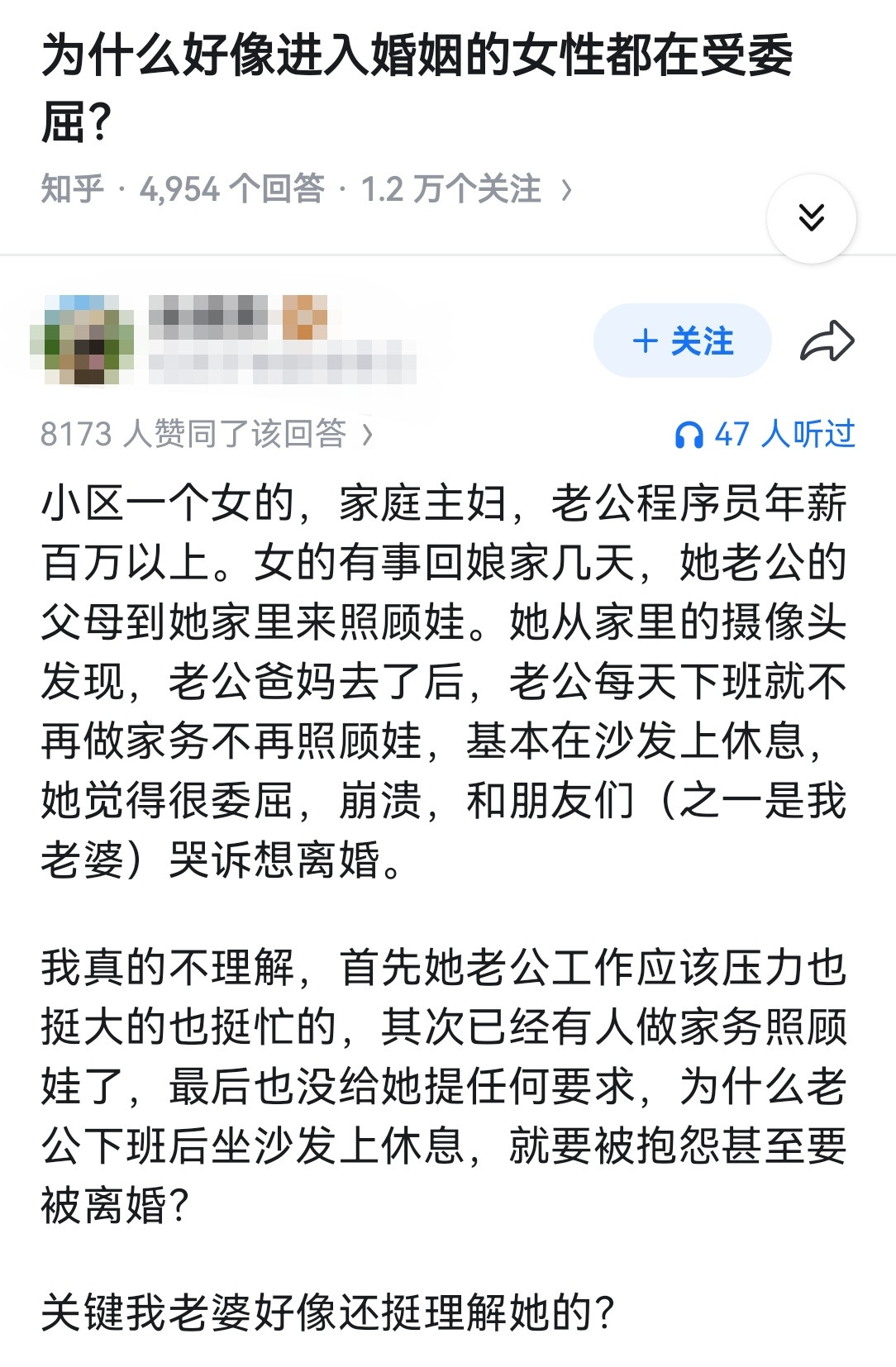

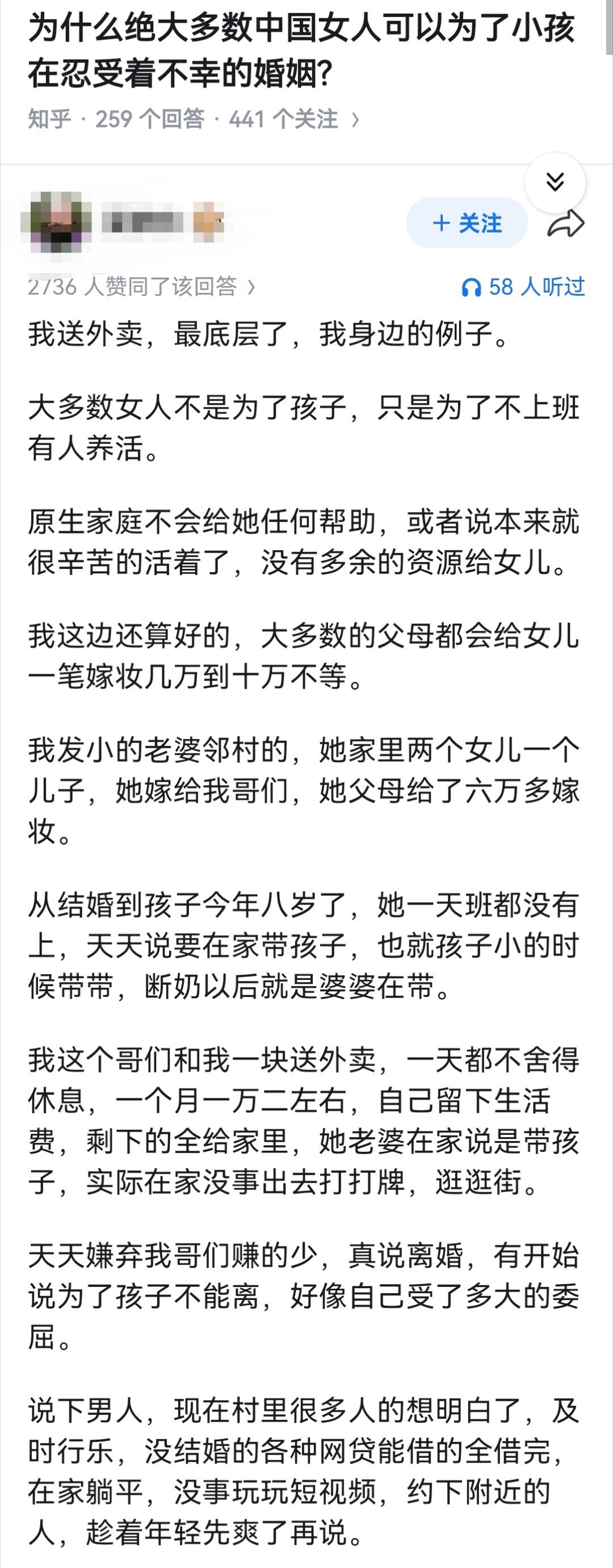

她的出走,不是对婚姻的控诉,而是对一种生命逐渐透明化、功能化过程的无声反驳。它提出的问题比它给出的答案更沉重:有多少人,正生活在这样一种“正常”里,慢慢变成自己生活的背景板?

这个故事里没有坏人,只有一套坚不可摧的“生活本该如此”的剧本。而她的全部勇气,仅仅在于,她合上了剧本,决定自己写下一行字,哪怕那一行字是:“此处,我选择离场。”

档案至此封存。