1.从一条微博到一场官司:剧情是如何升级的?

9月10日晚,罗永浩在微博发文,直言在某知名餐饮品牌西贝莜面村用餐时“发现几乎全都是预制菜,还那么贵,实在是太恶心了”,并呼吁国家立法强制餐馆标注是否使用预制菜。

一石激起千层浪。

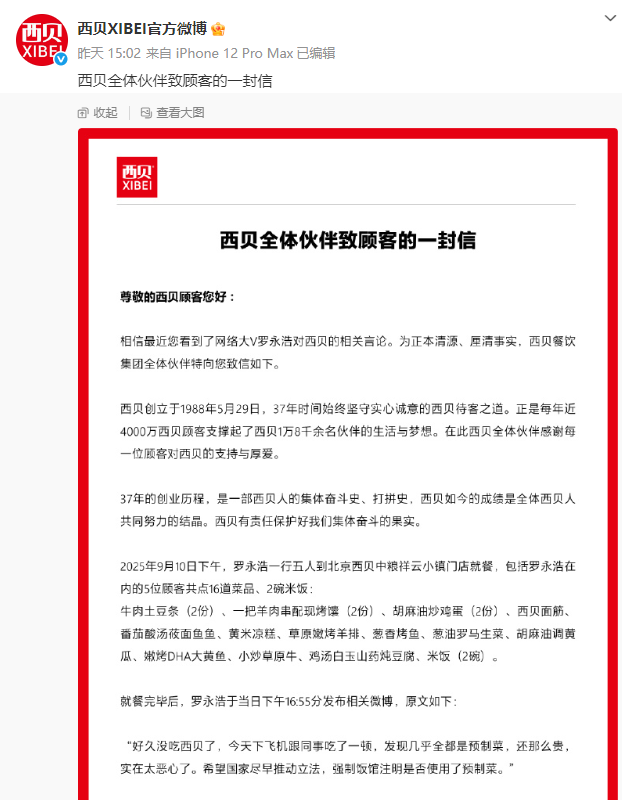

次日,西贝创始人贾国龙通过官方渠道公开回应,晒出罗永浩一行的点菜单和消费记录——5人用餐,15道菜,消费830元。贾国龙语气坚决:“按国家规定,没有一道是预制菜。我们一定会起诉他,一定一定会!”

罗永浩则轻松回应:“如果不是预制菜,那就太牛逼了。能把现做的菜做得全是重新加热的味道,这肯定是高科技了。”

双方一来一往,舆论场彻底炸锅。一场关于“预制菜”的吐槽,迅速升级为名誉权侵权之争。

罗永浩微博截图

2.名誉权侵权,法律到底怎么认定?

“这不是普通的‘吐槽’,而是可能涉及企业名誉权的法律事件。”根据民法典相关规定,民事主体享有名誉权,禁止他人以侮辱、诽谤等方式进行侵害。而构成名誉权侵权,必须同时满足四个要件:

1)行为人实施了损害他人名誉的行为;

2)行为指向特定主体;

3)造成了社会评价降低的后果;

4)行为人主观上存在过错。

“罗永浩所说的‘几乎全都是预制菜’属于事实陈述还是主观评价?‘太恶心了’是否构成侮辱?这些是本案的关键。”有资深法律人士分析,“若其无法提供相应证据支持其陈述,则可能构成诽谤;如果用语明显超出合理评价范围,则可能构成侮辱。”

罗永浩微博截图

3.消费者能不能“随便骂”?——评价权的边界在哪里?

消费者权益保护法明确规定,消费者有权对商品和服务进行监督、批评、建议。但这不意味着可以无底线吐槽。

“批评权不等于侮辱权。”该人士强调,“司法实践中,法院通常会看五点:是否基于真实体验、是否有事实依据、是否出于恶意、是否使用侮辱性言辞、造成的损害是否与言论程度相当。”

该人士进一步指出,罗永浩作为公众人物,其言论传播力远高于普通消费者,因此在发表批评时应更加谨慎。

4.“预制菜”到底怎么界定?——中央厨房算不算?标注要不要?

2023年7月,市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,首次明确“预制菜”不包括“中央厨房制作、现场加热或调理的食品”。

这意味着,如果西贝采用的是中央厨房模式,其在法律上并不属于“预制菜”范畴。

此外,目前法律并未强制要求餐饮企业标注是否使用预制菜,但消费者权益保护法中规定的“知情权”为企业提供了标注的法律基础。建议“企业主动透明化,反而是避免纠纷的最好方式。”

西贝微博截图

5.企业VS消费者:如何理性应对舆论危机?

对企业而言,四点建议:

1)完善沟通机制,建立高效客诉渠道:

企业应设立多渠道、响应及时的客户服务体系,包括在线客服、投诉邮箱、售后专线等,确保消费者反馈能得到快速、正式的回应。这不仅有助于化解初期纠纷,避免舆情发酵,也从操作层面体现了对消费者权益的尊重,符合相关法律中关于经营者应当听取消费者意见的要求。

2)明确工艺说明,主动告知制作方式:

虽目前法律未强制要求标注是否使用预制菜,但依据消费者权益保护法,消费者享有知悉其购买、使用的商品或服务的真实情况的权利。企业可在菜单、点餐系统或店内明显位置注明菜品制作工艺(如“现场制作”、“中央厨房配送”、“加热即食”等),增强信息透明度,减少消费误解,也提升企业诚信形象。

3)保存食材采购、加工全流程记录:

建议企业系统化管理食材溯源、中央厨房加工、冷链配送、门店复热等环节的台账与影像记录,形成完整的食品安全追溯链。这不仅是对企业质量管理的基本要求,一旦发生争议,这些证据也可作为诉讼中的关键举证材料,用以证明菜品符合现行法规和工艺标准。

4)诉讼前务必评估品牌声誉风险:

启动法律程序虽可维权,但也可能引发二次舆情曝光,反噬品牌形象。企业应在诉讼前进行全面的风险评估,权衡胜诉可能性与潜在舆论反弹。有时非诉讼纠纷解决机制(如协商、调解)可能是更稳妥的选择,尤其对于注重公众信任的消费品牌。

对企业而言,四点建议:

对消费者,四点建议:

1)评价应基于真实体验,避免夸大其词:

消费者的批评权受法律保护,但应以实际消费经历为基础,避免脱离事实的夸张表述。例如,“我觉得这道菜口感不佳”属于主观评价,而“他们全部菜都是隔夜的”如无依据则可能构成事实陈述失实,增大侵权风险。

2)避免使用侮辱、诽谤性语言:

意见表达应限于对产品和服务本身的批评,切勿使用人格侮辱、贬低企业信誉的言辞(如“黑心商家”“恶心”等),这类用语极易被认定为侮辱诽谤,超出法律所允许的“监督”边界,可能构成名誉侵权。

3)优先通过官方渠道沟通:

发表负面评价前,建议先通过企业客服、投诉电话等渠道反映问题,给予商家解释和补救的机会。这不仅是有效解决问题的更优路径,也可在后续可能的法律程序中体现消费者已尽善意沟通义务,为主观善意提供举证支持。

4)保留消费凭证和相关证据,防范法律风险:

消费后应妥善保存小票、订单截图、支付记录等凭证,必要时可对菜品拍照、录像。若后续发生纠纷,这些证据既可证明消费关系真实性,也可为评价内容提供事实依据,降低被诉侵权的法律风险。

对消费者,四点建议:

法律是平衡的艺术,更是文明的尺度。

这场“预制菜风波”不再只是罗永浩与西贝之间的口水战,它已成为一堂生动的法治公开课。

无论判决结果如何,此案都将深刻影响企业名誉权与消费者评价权之间的司法平衡。

法律既是企业维护合法权益的盾牌,也是消费者行使监督权的保障。在人人都是自媒体的时代,知法、守法、用法,才是对我们每一个人最好的保护。

“法律的终极目的不是惩罚,而是指引。”我们希望这场纷争,社会能更理性地看待批评与容忍的边界。

风险提示:本文基于公开信息及双方公开表态撰写。截至目前,西贝方面已表示将起诉罗永浩,但相关诉讼进程及最终判决结果尚属未知。公众应对此类舆论纠纷保持理性关注,避免对未定事实进行预先判断。网络发言需谨慎,任何针对企业或个人的公开指控都应建立在事实依据之上,否则可能承担相应的法律后果。一切信息请以官方后续发布为准。

(若本文使用了来自西贝或罗永浩微博的图片、肖像等素材,均出于新闻报道和公共讨论之目的,如涉及侵权,请权利人及时联系,我们将依法予以处理或删除。)