在三国那段英雄辈出、战火纷飞的岁月里,局势瞬息万变。公元 265 年,曹魏政权轰然崩塌,被司马炎建立的西晋取而代之 ,曾经强盛一时、在三国中占据重要地位的魏国,就此退出历史舞台,三国格局就此被打破。可令人意外的是,本应唇亡齿寒的吴国,却在魏国灭亡后,又独自坚守了 15 年之久。这 15 年里,吴国究竟凭借什么抵御住了西晋的攻势?又是什么因素,让它在魏国灭亡的巨大冲击下,依然顽强地延续着自己的国祚?这背后隐藏着怎样的历史秘密? 让我们一同穿越时空,揭开那段尘封历史背后的神秘面纱 。

西晋初立:内忧外患无暇东顾政权交替与内部整合西晋的建立,实则是司马家族历经数代谋划与经营的结果。司马懿通过高平陵之变,一举铲除曹爽集团,自此司马氏开始掌握曹魏政权的核心权力。随后,司马师、司马昭相继掌权,进一步巩固了司马氏的地位。到了司马昭时期,曹魏政权已名存实亡,司马氏成为实际统治者。公元 265 年,司马昭之子司马炎逼迫魏元帝曹奂禅位,正式称帝,改国号为晋,定都洛阳,西晋王朝就此建立。

但新政权的建立并非一帆风顺,内部面临着诸多棘手问题。司马炎为了巩固统治,采取了分封制,大量分封宗室子弟为王,赋予他们一定的军政权力。他本以为这样可以让宗室拱卫中央,确保司马氏的江山稳固。然而,事与愿违,这些封王在自己的封国内拥有较大的自治权,随着时间的推移,势力逐渐膨胀,形成了地方割据的局面。各个封王之间为了争夺更多的土地、人口和权力,明争暗斗不断,中央政权难以有效管控,内部矛盾日益尖锐 。

与此同时,西晋朝堂之上,司马氏与世家大族之间的权力博弈也异常激烈。世家大族在曹魏时期就已拥有深厚的根基和庞大的势力,他们在政治、经济等方面都有着极大的影响力。司马氏能够篡魏成功,离不开世家大族的支持,但在西晋建立后,如何平衡与世家大族之间的权力关系,成为了司马炎面临的一大难题。世家大族为了维护自身利益,不断在朝堂上安插亲信,争夺政治资源,这使得西晋朝廷内部派系林立,政治斗争异常复杂。

在这样复杂的内部局势下,西晋统治者需要花费大量的时间和精力去协调各方势力,制定和完善各项政治制度,以巩固新政权的统治。因此,在魏国灭亡后的一段时间内,西晋根本无暇顾及对吴国的战争,这为吴国赢得了宝贵的喘息之机。

边境战乱与平叛压力西晋建立初期,不仅内部矛盾重重,外部也面临着严峻的边境战乱问题,这进一步削弱了西晋对吴国发动战争的能力。其中,最为突出的就是西北鲜卑族秃发树机能的叛乱,史称 “秦凉之变”。

西晋时期,为了补充劳动力和扩大兵源,大量少数民族被迁入内地。然而,由于封建地主阶级的本质,西晋王朝和各地豪强地主对内迁的少数民族进行了残酷的剥削和压迫,导致民族矛盾日益激化。公元 270 年,秃发鲜卑族首领秃发树机能因不满西晋的统治,在凉州一带起兵反晋。起义初期,秃发树机能凭借着卓越的军事才能和鲜卑族的勇猛,多次击败西晋军队,迅速占领了凉州的大片土地,使凉州地区陷入了长期的战乱之中 。

西晋王朝为了平息这场叛乱,先后派遣了多位将领率领大军前往镇压。然而,秃发树机能领导的起义军熟悉当地的地形和环境,且作战勇猛,西晋军队多次征讨均以失败告终。为了应对这场叛乱,西晋不得不投入大量的人力、物力和财力,这使得西晋的国力受到了极大的消耗。据史书记载,当时西晋为了筹集军饷,加重了百姓的赋税,导致民不聊生,社会矛盾进一步加剧。

除了西北的鲜卑族叛乱,蜀地也并不太平。虽然蜀汉在公元 263 年已被曹魏所灭,但蜀地的局势一直动荡不安。当地的一些豪强势力和少数民族部落,时常发动叛乱,反抗西晋的统治。西晋在蜀地的统治根基并不稳固,需要不断派遣军队进行镇压和安抚。这无疑又分散了西晋的一部分兵力和精力,使其无法集中力量对吴国发动大规模的进攻 。

在西北叛乱和蜀地动荡的双重压力下,西晋的兵力被分散到各个边境地区,难以形成对吴国的压倒性军事优势。而且,长期的战争使得西晋的财政负担沉重,国家经济面临着严峻的考验。在这种内忧外患的局势下,西晋只能暂时搁置对吴国的军事行动,先解决内部和边境的问题。

长江天险:吴国的天然防线天险之固与战略优势长江,作为中国南方的第一大河,在三国时期,成为了吴国最为重要的天然防线,对吴国的防御起着至关重要的作用。它自西向东,犹如一条巨龙,横卧在吴国的北部边境,将南北分隔开来。其江面宽阔,水流湍急,在古代交通和军事技术相对落后的情况下,这样的地理条件无疑是一道难以逾越的天堑 。

回顾历史,赤壁之战无疑是长江天险发挥重要作用的经典战例。公元 208 年,曹操率领二十万大军(号称八十万)南下,企图一举消灭孙权和刘备,统一江南。曹操的军队在陆地上可谓是所向披靡,然而当他们面对长江时,却遭遇了巨大的阻碍。长江的宽阔水面和复杂水情,让曹操的北方军队难以适应。北方士兵大多不习水战,在船上颠簸眩晕,战斗力大打折扣。而孙权和刘备的联军则凭借着对长江的熟悉,以逸待劳。最终,孙刘联军利用火攻之计,在赤壁大破曹军,曹操大败而归。这场战役的胜利,很大程度上得益于长江天险的庇护,它为孙刘联军提供了天然的防御优势,使他们能够以少胜多,成功抵御曹操的进攻 。

此后,长江天险多次阻挡了北方军队的南下。魏国在与吴国的长期对峙中,虽然多次试图突破长江防线,但始终未能成功。长江不仅限制了北方军队的进攻路线,还为吴国提供了预警时间。吴国可以利用长江上的水军巡逻,及时发现北方军队的动向,从而做出相应的防御部署。一旦北方军队试图渡江,吴国便能迅速组织力量进行抵抗,借助长江的地理优势,给予敌军沉重打击 。

水军强大与造船技术除了长江天险这一得天独厚的地理条件,吴国强大的水军力量和先进的造船技术,也是其能够在魏国灭亡后坚持 15 年的重要因素。

吴国自建立之初,就十分重视水军的建设。孙权深知,要想守住江东,抵御北方的威胁,必须拥有一支强大的水军。因此,吴国大力发展水军,投入了大量的人力、物力和财力。经过多年的发展,吴国水军规模庞大,拥有各类战船数千艘,士兵数万人 。

吴国的造船技术在当时处于领先地位。为了满足水军作战的需求,吴国在各地设立了多个造船基地,如武昌、建业、荆州、建安、夏口等地。这些造船基地拥有先进的造船设备和技术,能够建造出各种类型的战船。据史料记载,吴国的战船种类繁多,有楼船、斗舰、艨艟等。其中,楼船是吴国战船中的巨无霸,体型巨大,可载士兵三千人,船上还设有多层楼阁,装备有各种武器,具有很强的攻击力和防御力 。

吴国战船的先进之处,还体现在其动力系统和稳定性上。据《太平御览》注引《南州异物志》记载,吴国战船采用了复合式船帆,这种船帆不仅能够提供更充足的推进力,还能根据风浪、天气等因素随意调整升降,从而保证战船在行驶过程中的平衡性和稳定性 。此外,吴国战船还率先配备了 “碇石”,也就是我们现在所说的锚。在古代战船行驶中,“碇石” 能够起到稳固船身的作用,使战船在水面上更加平稳,便于士兵作战 。

强大的水军和先进的造船技术,让吴国在水上作战中占据了绝对优势。吴国水军士兵经过严格的训练,熟悉水战战术,能够在长江上灵活作战。他们擅长利用战船的优势,进行突袭、包围等战术,给敌军造成了巨大的威胁。在与魏国的多次水战中,吴国水军凭借着自身的实力,多次击败魏军,有效地保卫了吴国的领土安全 。

人才支撑:陆氏家族与吴国将领陆氏家族的中流砥柱在吴国的人才体系中,陆氏家族无疑是最为耀眼的存在,他们为吴国的稳定和发展做出了不可磨灭的贡献,成为吴国能够在魏国灭亡后坚持 15 年的重要支柱。

陆逊,作为陆氏家族的杰出代表,堪称吴国的军事与政治双料巨星。他出生于吴郡吴县的江东世家大族,自幼便展现出非凡的才能和智慧。建安八年,年仅 21 岁的陆逊应召进入孙权幕府,开始了他波澜壮阔的政治生涯。在随后的岁月里,他凭借着卓越的军事才能和敏锐的政治洞察力,在东吴的历史舞台上留下了浓墨重彩的一笔 。

建安二十四年,陆逊参与袭取荆州,他巧妙地利用关羽的骄傲轻敌,示弱麻痹对方,成功地协助吕蒙完成了这一重大战略行动,为东吴拓展了广阔的领土,增强了东吴的实力 。这一战,不仅展现了陆逊出色的军事谋略,更让他在东吴军队中崭露头角,赢得了孙权的高度信任和重用 。

而在蜀章武二年爆发的夷陵之战中,陆逊更是大放异彩。当时,刘备为了给关羽报仇,亲率大军进攻东吴。面对来势汹汹的蜀军,陆逊临危受命,被孙权任命为大都督,统领东吴军队抵御刘备。在这场实力悬殊的较量中,陆逊冷静分析局势,坚守不战,等待时机。他深知蜀军远道而来,急于求战,而东吴军队则以逸待劳,占据地利优势。经过长时间的对峙,陆逊终于抓住了蜀军士气低落、营寨相连的弱点,果断采用火攻战术,火烧连营,一举大破蜀汉军四十余营,取得了夷陵之战的辉煌胜利 。这一战,不仅挽救了东吴的危局,更是改变了三国的战略格局,让陆逊的威名传遍天下 。

除了军事上的卓越成就,陆逊在政治上也有着重要的影响力。他统领吴国军政长达二十余年,深谋远虑,忠诚耿直,为东吴的稳定和发展殚精竭虑。黄龙元年,孙权称帝后,任命陆逊为上大将军,辅佐太子孙登并掌管陪都武昌事宜。赤乌七年,陆逊又被拜为丞相,总领三公事务,领武昌事,成为东吴政权的核心人物 。在他的治理下,东吴政治清明,社会稳定,经济得到了一定的发展 。

陆逊的次子陆抗,同样是一位杰出的将领,被誉为 “吴国最后的名将”。他自幼受到父亲的熏陶和教育,继承了父亲的军事才能和忠诚品质。在东吴面临内忧外患的严峻形势下,陆抗挺身而出,肩负起了保卫国家的重任 。

吴太平二年,魏诸葛诞在寿春起兵反司马师,吴国派军增援,陆抗为柴桑督,在战场上表现出色,大破魏牙门将偏将军,因功升任为征北将军 。此后,他多次参与东吴的军事行动,屡立战功,逐渐成为东吴军队的中流砥柱 。

建衡二年,陆抗驻守乐乡,都督信陵、西陵、夷道、乐乡、公安等地军事。凤凰元年秋,西陵吴将步阐叛降西晋,晋武帝派羊祜等人策应步阐,企图一举夺取西陵,进而威胁东吴的安全 。在这关键时刻,陆抗临危不乱,他率领大军迅速包围西陵,从赤谿到故市构筑工事,对内包围步阐,对外抵抗晋王朝援军 。面对众将领急于进攻的请求,陆抗坚持己见,认为西陵地势险要,城墙坚固,粮草充足,不能马上攻取,必须先修筑防御工事,否则一旦晋军赶到,东吴军队将腹背受敌 。事实证明,陆抗的决策是正确的。他先用次要兵力牵制晋军主力,用主力围城打援,最终成功击败晋军,攻克西陵,斩杀了步阐及其属官共三族,俘获了数万胁从者 。这场西陵之战,是陆抗军事生涯中的巅峰之作,他以三万兵马大败八万晋军,不仅极大地鼓舞了东吴的士气,也让西晋见识到了东吴的实力,为东吴续命多年 。

陆抗不仅在军事上有着卓越的才能,还深知国家的兴衰与政治的清明息息相关。他多次上疏劝谏吴主孙皓要以德治国,整顿内政,减轻百姓的负担,增强国家的实力 。然而,孙皓昏庸无道,对陆抗的劝谏置若罔闻。尽管如此,陆抗依然坚守自己的职责,尽心尽力地保卫着东吴的江山 。

凤凰三年,陆抗病逝,终年四十九岁。他的离世,对于东吴来说是一个巨大的打击,标志着东吴失去了最后一位能够支撑危局的名将 。正如当时人们所评价的那样:“陆抗存,则东吴存;陆抗死,则东吴亡 。” 陆抗的死,在一定程度上加速了东吴的灭亡进程 。

其他将领的坚守与抵抗除了陆氏家族的陆逊和陆抗,吴国还有许多其他优秀的将领,他们同样在各自的岗位上发挥着重要作用,凭借着丰富的水战经验和出色的指挥才能,多次抵御外敌的入侵,为吴国的延续做出了不可忽视的贡献 。

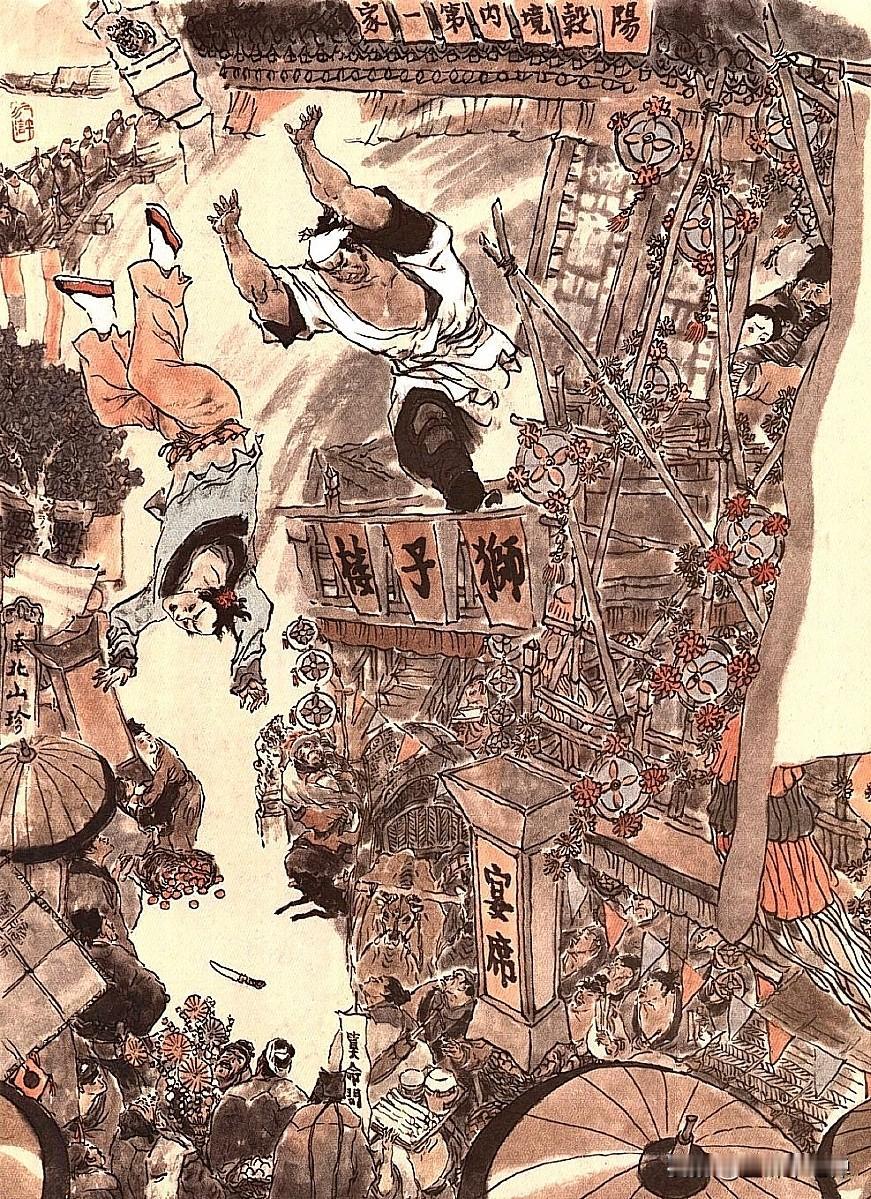

甘宁,便是其中一位极具代表性的将领。他年少时便以勇猛和侠义闻名,曾在江湖上闯荡,后投靠孙权,成为东吴的一员猛将 。甘宁有勇有谋,尤其擅长水战,在东吴的水军中有着举足轻重的地位 。在濡须口之战中,他率领百骑夜袭曹营,不折一人一骑,成功地打乱了曹军的部署,极大地鼓舞了东吴军队的士气 。孙权对他赞赏有加,曾说:“孟德有张辽,孤有甘兴霸,足以相敌也 。” 此外,甘宁还曾用五百人吓退关羽的水军,其勇猛和智谋可见一斑 。在与西晋的对抗中,甘宁虽然未能亲眼看到吴国灭亡后的局势,但他所训练的水军和留下的水战经验,为后来的东吴将领提供了宝贵的借鉴 。

凌统,东吴大将凌操之子,同样是一位英勇善战的将领。他少有勇力,在其父死后,继承了父亲的遗志,继续为东吴效力 。在合肥之战中,凌统与曹魏大将张辽大战五十回合不分胜负,展现出了非凡的武艺和顽强的斗志 。在逍遥津之战中,他率亲兵三百保护孙权撤退,亲随都战死,唯独他带伤而回,其忠诚和勇猛令人敬佩 。凌统在水战方面也有着丰富的经验,他能够灵活运用水军战术,与其他将领密切配合,多次成功地抵御了敌军的进攻 。

程普,作为东吴的三世老臣,历经孙坚、孙策、孙权三代主公,在东吴的发展历程中扮演了重要角色。他曾随孙坚讨伐董卓,在战场上表现英勇,数回合击杀胡轸 。在随孙策讨伐江东时,也曾与太史慈大战三十回合不分胜负 。在赤壁之战中,程普与周瑜同为都督,共同指挥东吴军队击败了曹操的大军,为东吴的生存和发展奠定了坚实的基础 。此后,他又随周瑜大战南郡曹仁,多立战功 。程普不仅在军事上有着卓越的表现,还在东吴军队中拥有较高的威望,他的经验和智慧为年轻将领提供了指导和帮助 。

这些将领们,无论是在水战还是陆战中,都展现出了顽强的战斗精神和卓越的军事才能。他们相互配合,共同构筑起了吴国的军事防线,使得西晋在进攻吴国时面临着巨大的困难 。尽管最终吴国还是未能逃脱灭亡的命运,但这些将领们的坚守与抵抗,无疑让吴国在魏国灭亡后的 15 年里,依然能够在历史的舞台上顽强地生存下去 。

吴国朝政:前期稳定与后期衰败孙权时代的稳定根基孙权作为吴国的开国君主,在其长达 52 年的统治期间,展现出了卓越的政治智慧和领导才能,为吴国的稳定和发展奠定了坚实的基础 。他深知江东地区的形势复杂,既要面对来自北方曹魏和西方蜀汉的外部威胁,又要协调内部各方势力之间的关系。因此,孙权采取了一系列有效的治国策略,使得吴国在三国鼎立的局面中得以长期立足 。

在政治上,孙权注重人才的选拔和任用,广纳贤才,不拘一格。他不仅重用了周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等一大批有才能的将领和谋士,还积极招揽江东本地的世家大族,如顾、陆、朱、张等四大家族,让他们参与到吴国的政治统治中来 。通过这种方式,孙权成功地平衡了各方势力之间的关系,使得吴国的政治局面相对稳定 。例如,孙权任命顾雍为丞相,顾雍为人公正,行事谨慎,在他担任丞相的 19 年里,吴国的政治清明,社会稳定,为吴国的发展提供了良好的政治环境 。

在经济上,孙权重视农业和手工业的发展,采取了一系列措施来促进经济的繁荣。他推行屯田制,鼓励农民开垦荒地,提高农业生产效率 。同时,孙权还大力发展手工业,尤其是造船业,使得吴国的造船技术在当时处于领先地位 。吴国的商船不仅往来于国内各港口,还远达东南亚、南亚等地,促进了吴国与其他地区的经济交流和贸易往来 。经济的繁荣为吴国的军事建设和国防安全提供了坚实的物质基础 。

在军事上,孙权加强了对军队的建设和训练,建立了一支强大的水军和陆军 。他深知长江天险对于吴国的重要性,因此大力发展水军,打造了一支规模庞大、战斗力强的水军部队 。同时,孙权还注重陆军的建设,加强了对边疆地区的防守,多次击退了曹魏和蜀汉的进攻 。在孙权的领导下,吴国的军队纪律严明,战斗力强,成为了吴国抵御外敌的重要保障 。

孙权还善于运用外交手段,在曹魏和蜀汉之间巧妙周旋,根据形势的变化适时调整外交政策,以维护吴国的利益 。在赤壁之战前,孙权果断与刘备结盟,共同对抗曹操,取得了赤壁之战的胜利,奠定了三国鼎立的基础 。此后,孙权又根据局势的变化,时而与蜀汉结盟,时而与曹魏修好,使得吴国在复杂的国际形势中始终保持着相对有利的地位 。

孙皓时期的政治危机然而,孙权死后,吴国的政治局势逐渐发生了变化 。尤其是在孙皓统治时期,吴国的政治陷入了严重的腐败和残暴之中,这也成为了吴国走向灭亡的重要原因之一 。

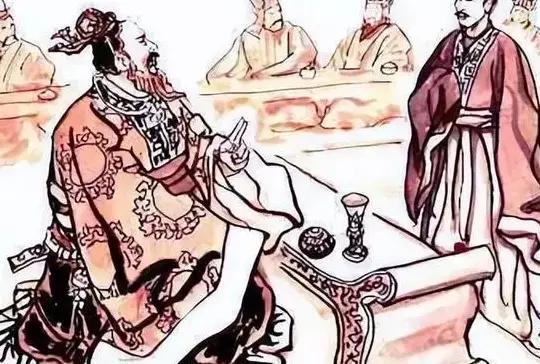

孙皓是孙权的孙子,吴景帝孙休去世后,在丞相濮阳兴、左将军张布的支持下,孙皓被拥立为帝 。孙皓即位之初,曾表现出一些明君的迹象,他下令抚恤百姓,开仓赈济贫民,释放宫女,减少宫中的开支,这些举措赢得了百姓的赞誉,被人称为明主 。然而,这种情况并没有持续太久,随着时间的推移,孙皓的本性逐渐暴露出来,他变得粗暴骄盈、沉湎酒色,成为了一位昏庸残暴的君主 。

孙皓统治时期,政治腐败现象极为严重 。他任用宦官和奸臣,导致朝政黑暗,官员贪污成风 。这些宦官和奸臣为了谋取私利,结党营私,排斥异己,使得朝廷内部矛盾重重 。他们大肆搜刮民脂民膏,加重了百姓的负担,导致民不聊生 。同时,孙皓还大兴土木,耗费巨资修建显明宫等豪华宫殿,进一步加剧了吴国的财政危机 。

孙皓的残暴统治更是令人发指 。他性情暴虐,喜怒无常,对待大臣和百姓极为残忍 。稍有不顺他意,就会对大臣进行诛杀或流放 。据《三国志》记载,孙皓曾因为大臣王蕃在宴会上喝醉了酒,举止失态,就下令将王蕃斩首,并将其头颅抛入水中 。他还经常使用各种残酷的刑罚,如剥人脸皮、挖人眼睛等,来惩罚所谓的 “罪犯” 。在他的统治下,吴国的大臣们人人自危,不敢直言进谏 。

孙皓的昏庸和残暴统治,使得吴国的民心尽失,社会矛盾激化 。百姓们对他的统治极为不满,纷纷揭竿而起,反抗朝廷 。例如,永安山贼施但曾劫持孙皓的庶弟孙谦,企图立他为帝,虽然最终被镇压,但这也反映出了吴国社会的不稳定 。此外,孙皓还多次对外发动战争,企图扩大吴国的领土,但由于他的指挥不力和军队战斗力的下降,这些战争大多以失败告终 。频繁的战争不仅消耗了吴国的大量人力、物力和财力,也使得吴国的国力进一步削弱 。

尽管在孙皓统治时期,吴国的朝政已经混乱不堪,国力也逐渐衰弱,但由于之前孙权统治时期奠定的基础,以及长江天险、军事人才等因素的支撑,吴国还是在魏国灭亡后坚持了 15 年 。然而,这些因素并不能从根本上改变吴国的命运,在西晋的强大攻势下,吴国最终还是难以逃脱灭亡的结局 。

历史终章:西晋灭吴与三国归一随着时间的推移,西晋逐渐解决了内部的政治纷争和边境的战乱问题,国力日益强盛 。而吴国在孙皓的残暴统治下,政治腐败,民心离散,国力逐渐衰弱 。此消彼长之下,西晋灭吴的时机终于成熟 。

公元 279 年十一月,晋武帝司马炎认为时机已到,毅然发兵二十万,兵分六路,水陆并进,对吴国发动了全面进攻 。这六路大军分别从不同方向对吴国展开攻击,形成了强大的攻势 。镇军将军、琅邪王司马伷自下邳向涂中方向进军,试图牵制吴军在江北的兵力,使其无法增援上游;安东将军王浑自扬州向江西方向进军,出横江渡口,准备渡江攻击建业;建威将军王戎自豫州向武昌方向进军,旨在切断吴军长江中游与下游的联系;平南将军胡奋自荆州向夏口方向进军,配合王戎的行动,共同攻占长江中游的重要据点;镇南大将军杜预自襄阳向江陵方向进军,然后南下长江、湘水以南,直抵交广地区,进一步扩大战果;龙骧将军王濬、广武将军唐彬自巴蜀顺江东下,直趋建业,王濬所率的水军是此次伐吴的主力,司马炎要求各路大军配合王濬的行动,确保其能够顺利突破东吴的长江防线 。

面对西晋的强大攻势,吴国的防线迅速崩溃 。王濬率领的水军凭借着强大的战船和精湛的水战技术,一路势如破竹,顺利突破了吴军设置的铁锁横江防线 。他们先用大火烧断了吴军横在江面上的铁链,又用巨大的木筏清除了江中的铁锥,为后续的进攻开辟了道路 。杜预率领的陆军也表现出色,成功攻占了江陵,斩杀了东吴西线统帅都督孙歆 。江陵的失守,使得吴国的长江防线出现了巨大的缺口,晋军得以长驱直入 。

在东线战场,东吴丞相张悌率领三万军队渡过长江迎战晋军 。张悌深知此战关系到东吴的存亡,因此决心与晋军决一死战 。然而,吴军在战斗中表现不佳,被晋军夹击大败而归 。张悌战死,吴军伤亡惨重,士气低落 。此后,王浑虽然率领大军进逼建业,但由于过于谨慎,不敢强渡长江攻击建业,错失了建立不世之功的大好机会 。

而王濬则抓住了战机,率领水军继续顺江东下,先后攻克了西陵、荆门、夷道等战略要地,斩杀了吴军水军都督陆景 。随后,王濬的水军与杜预的陆军会合,共同向建业进军 。此时,东吴的长江防线已经全面崩溃,建业城岌岌可危 。

公元 280 年三月十五日,王濬率领的水军抵达建业西南的三山地区 。孙皓见大势已去,只好派人向王濬投降 。为了挑拨晋军各路将领之间的关系,孙皓同时派使者向王浑、司马伷和王濬请降 。然而,王濬不顾王浑的节制,毅然率领水军疾过三山,进入建业城 。孙皓见大势已去,只好反绑双手,用车拉着棺材,向王濬投降 。至此,吴国宣告灭亡,西晋实现了全国的统一 。

西晋灭吴,标志着三国时代的彻底结束,天下归一 。这场战争不仅结束了东汉末年以来长达近百年的分裂局面,还对中国历史的发展产生了深远的影响 。它开创了由北方平定南方统一天下的先例,为中国历史上的大一统王朝的发展奠定了基础 。