你有没有发现,现在买的新能源车,后备箱底下已经看不到那个“老朋友”——备胎了?

这个问题,其实戳中了很多消费者的困惑。从燃油车时代走过来的用户,早已把“备胎是标配”刻进认知里;但到了新能源车这里,“无备胎”却成了普遍现象。是厂商偷工减料?还是新能源车真的不需要备胎?

今天兔兔就和你们一起撕开这个问题的表层,聊聊新能源车取消备胎背后的5个底层逻辑——有些“反常识”的设计,恰恰藏着汽车工业向新能源转型的深层考量。希望对我的粉丝们有所帮助!(如果对你有用,记得点赞)

对新能源车来说,“减重”不是选择题,而是生存题。

我们知道,燃油车的核心是发动机+变速箱,总重量大约在200-300公斤;而新能源车的核心是“三电系统”(电池、电机、电控),其中动力电池的重量占比最大。以主流的60kWh磷酸铁锂电池为例,光电池包自重就接近400公斤,几乎和燃油车动力系统+全车油箱的总重量持平。

这时候,每一个零部件的重量都在“吃掉”续航。车企做过测算:车身总重每降低100公斤,NEDC续航能提升约50-80公里。而一个普通的全尺寸备胎(含轮毂),重量在15-20公斤左右;非全尺寸备胎也有10公斤上下。如果再加上固定备胎的支架、螺丝,总重量可能达到25公斤。

对一辆标称续航500公里的电动车来说,25公斤的备胎会直接让实际续航缩水12-20公里——这不是小数目。更关键的是,新能源车用户普遍有“里程焦虑”,车企必须在“冗余配置”和“续航提升”之间做取舍。

一位负责整车轻量化的工程师曾告诉我:“我们做过用户调研,80%的用户愿意为多10公里续航放弃备胎;但如果因为备胎导致续航虚标,投诉率会翻倍。” 这种权衡下,取消备胎成了更理性的选择。

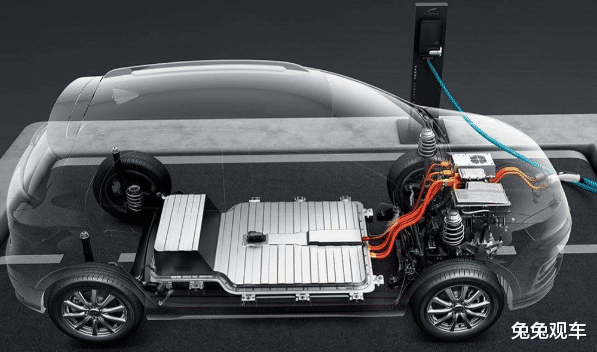

二、底盘空间:电池包占了“备胎位”燃油车的备胎放在哪里?要么是后备厢地板下方(占满储物空间),要么是底盘两侧的悬挂塔顶(增加风阻)。但对新能源车来说,底盘早已被动力电池“占满”。

我们拆解过主流纯电平台的底盘结构:为了保护电池包,整个底盘会被高强度钢或铝合金框架包裹,形成一个类似“盒子”的结构。电池包本身厚度在15-20厘米,几乎填满了底盘中部的大部分空间。而传统燃油车的“备胎位”,正好位于底盘后部或侧面的预留区域——这个区域,在新能源车身上早被电池包、冷却管路、高压线束占用了。

举个具体例子:比亚迪e平台3.0的底盘,电池包平铺在底盘中部,前后悬架塔顶、底盘两侧几乎没有多余空间;特斯拉Model 3的底盘,电池包上方覆盖了一层防火板,下方是冷却系统,留给“额外部件”的位置屈指可数。

换句话说,新能源车的底盘已经没有物理空间放备胎了。如果要强行加装,要么牺牲电池包防护(降低安全性),要么抬高底盘(增加风阻和托底风险),这显然得不偿失。

三、补胎工具:效率比“有备无患”更高?“没备胎,爆胎了怎么办?”这是最直接的质疑。但事实上,新能源车厂商早就用一套组合方案替代了备胎——补胎液+充气泵+道路救援。

我们实测过主流车型的补胎工具包:以蔚来ES6为例,后备厢配备了自动补胎液(注入后能快速填补扎钉造成的漏洞)和12V电动充气泵(3分钟内可将胎压从0充到2.5bar)。测试中,被直径3mm的钉子扎穿的轮胎,用这套工具处理后,能以60km/h的速度继续行驶100公里,足够找到最近的维修点。

更关键的是,新能源车的用户画像和燃油车不同。根据乘联会数据,新能源车车主中,70%是城市通勤用户,年均长途驾驶里程不足5000公里;而燃油车车主中,长途驾驶占比超过30%。对大部分新能源车用户来说,遇到爆胎的概率本就不高,即使遇到,补胎工具也能解决90%的轻微扎胎问题。

至于极端情况(比如爆胎后无法修补),新能源车普遍搭载了更完善的道路救援体系:很多品牌提供免费道路救援(如特斯拉的“一键维保”、蔚来的“服务无忧”),响应时间在30分钟以内。这种“工具+服务”的组合,反而比“带着一个几乎用不到的备胎”更高效。

有人会说:“加个备胎能花多少钱?厂商就是抠门!” 但事实上,备胎的成本远不止“一个轮胎+轮毂”。

首先是直接成本:一个普通家用车的备胎(含轮毂)采购价在300-800元,高端车型可能超过1000元;加上固定支架、螺丝、后备厢隔板模具费用,单台车成本增加约500-1500元。对年销10万辆的车型来说,这相当于每年多花5000万-1.5亿元。

其次是隐性成本:备胎会增加车重,进而增加电耗;会增加底盘复杂度,可能带来额外的故障点(比如备胎固定螺丝松动、支架锈蚀);还会占用后备厢空间,影响用户体验(尤其是对注重储物能力的家庭用户)。

更现实的是,用户对备胎的需求正在下降。根据车质网投诉数据,2022年燃油车因“无备胎”投诉的案例仅占0.3%,而新能源车因为“取消备胎”的投诉占比也只有0.5%——大部分用户已经接受了这种变化。当成本和用户需求不匹配时,厂商自然会选择更经济方案。

说了这么多,新能源车真的永远不需要备胎了吗?未必。随着技术进步,另一种解决方案正在浮出水面——缺气保用轮胎(防爆胎)。

防爆胎的原理是通过强化胎壁结构,在零胎压下仍能以80km/h的速度行驶80公里以上。目前,奔驰EQS、宝马iX等高端电动车已经开始标配防爆胎。对用户来说,防爆胎几乎等同于“自带备胎”,而且不用占用额外空间,也不用定期检查备胎气压。

当然,防爆胎也有缺点:舒适性略差(胎壁硬)、价格贵(比普通轮胎贵30%-50%)、修补难度高(扎穿后必须更换)。但随着技术迭代,这些问题正在被解决。比如米其林的“免充气轮胎”、马牌的“自修复轮胎”,已经能在轻微扎胎后自动密封,几乎杜绝了爆胎风险。

可以预见,未来新能源车可能不会直接“回归备胎”,而是通过更先进的轮胎技术,让“无备胎”成为真正的“优势配置”。

新能源车取消备胎,从来不是“减配”,而是汽车工业向电动化转型的必然选择。它背后是轻量化的迫切需求、底盘空间的重新分配、用户习惯的改变,以及技术创新的推动。

对消费者来说,与其纠结“有没有备胎”,不如关注“厂商提供了什么替代方案”——补胎工具是否可靠、道路救援是否及时、轮胎本身的安全性够不够高。毕竟,在电动化时代,“有备无患”的逻辑,早已变成了“有技可施”。

下次再看到新能源车没有备胎,不妨多问一句:“它的补胎方案够不够稳?救援服务及不及时?” 这些,才是更值得关心的核心。