公元前507年的清晨,鲁国曲阜城外的木工坊里,第一缕阳光穿过柞木窗棂,落在公输班的手上。那双手布满深浅不一的纹路,指关节粗大,虎口处结着层叠的老茧——是常年握斧、刨木留下的印记。他正俯身贴着一段枣木,指尖轻轻摩挲木料的年轮,木屑混着松香的气息在晨光里浮动。忽然,他指尖顿住,在一道隐蔽的木节处停了许久,像是在与这截沉默的木头对话。“木也有性子,”他后来常对徒弟说,“急不得,得顺着它来。”这年他二十五岁,还没被世人称作“鲁班”,只是鲁国工匠公输家族里,一个总爱对着工具发呆的年轻人。

公输班的父亲公输贤是鲁国有名的木工,专司王室宗庙的修缮。他记事起,家里的院坝就堆着各色木料,父亲总在黎明时分就起身刨木,刨花像雪片似的落在青石板上。七岁那年,他偷拿父亲的小凿子,想给母亲做个木梳,结果凿子打滑,在掌心划了道血口子。他没哭,反倒盯着凿子的刃口琢磨:“要是刃口再钝些,是不是就不会划手了?”父亲看见他掌心的伤,没骂他,只是把凿子在磨刀石上磨了磨,然后握着他的手,在一块软木上慢慢凿出第一个凹槽。“做木工不是比谁的凿子快,是比谁能让木头听话。”父亲的掌心粗糙,覆在他的手上,那力道他记了一辈子。后来《礼记·曲礼》里说“百工居肆,以成其事”,公输班的童年,就在这“肆”中,跟着木头与工具,慢慢长出了匠心的根。

二十岁那年,公输班受楚国令尹之邀,去郢都帮着改进农具。从鲁国到楚国,要走半个月的路,中途经过云梦泽边缘的林地。那天他看见两个农夫正费力地用斧头砍一棵老樟树,斧头砍下去,只留下一道浅痕,农夫的额头渗着汗,骂骂咧咧地把斧头扔在地上。公输班蹲下来,捡起落在脚边的茅草,指尖刚碰到草叶边缘,就被划了道细口子。他把茅草举到眼前,阳光里,草叶边缘的细齿清晰可见。“要是把铁做成这样的齿,砍树会不会省劲?”他盯着茅草,忽然站起身。到了郢都,他立刻找铁匠,把一块熟铁锻打成薄片,再用凿子在薄片边缘刻出细密的齿,又在薄片两端装上木柄。第一次试的时候,他握着木柄,对着一段松木推过去,松木的纹理被齿口咬开,木屑簌簌往下掉——比斧头快了三倍还多。农夫们围过来看,摸着那把“铁齿木柄”的东西,反复问:“这叫啥?”公输班看着茅草的方向,笑了笑:“就叫锯吧。”后来《墨子·备城门》里提到“公输子削木为鹊,成而飞之”,可在农夫心里,那把能省力的锯,比会飞的木鹊更金贵。

在楚国待了三年,公输班又被楚惠王请去造攻城的器械。当时楚国想攻打宋国,惠王听说公输班擅长做器械,就让他造一种能爬城墙的梯子。公输班琢磨了半个月,先做了个小模型:用两根长木做支架,中间用横木连接,横木上装着可以活动的踏板,最上面装着带钩子的木爪,能勾住城墙。模型做好后,他在惠王面前演示,梯子顺着墙往上爬,稳稳当当。惠王高兴,立刻让他造真的。可就在公输班准备动工的时候,墨子从鲁国赶来了。那天郢都下着小雨,墨子穿着粗布衣裳,鞋上全是泥,直接闯进公输班的工坊。“先生造云梯,是要帮楚国打仗吗?”墨子的声音很沉,盯着公输班手里的木模型。公输班点点头:“是惠王的命令。”墨子叹了口气,拉着他坐在湿漉漉的门槛上,从怀里掏出几块木片,摆成城池的样子:“我守城,你用云梯攻,咱们试试。”两人摆着木片,从清晨到黄昏,公输班换了九种攻城的法子,都被墨子挡住了。最后,公输班看着地上的木片,忽然说:“我知道怎么赢你,但我不说。”墨子笑了:“你是想杀了我,可我已经把守城的法子教给了宋国的工匠。”那天晚上,公输班站在工坊门口,看着雨里的云梯模型,忽然觉得那梯子的木爪像极了鹰爪——能抓伤人的爪。第二天,他去见惠王,说:“云梯造不成了,因为它能伤人,却救不了人。”惠王虽不高兴,但也没再逼他。后来公输班把云梯的图纸改了改,去掉了钩子,加上了护栏,变成了修城墙时用的“登城梯”。他摸着改好的梯子,对徒弟说:“工具本身没有好坏,看用的人怎么用。”

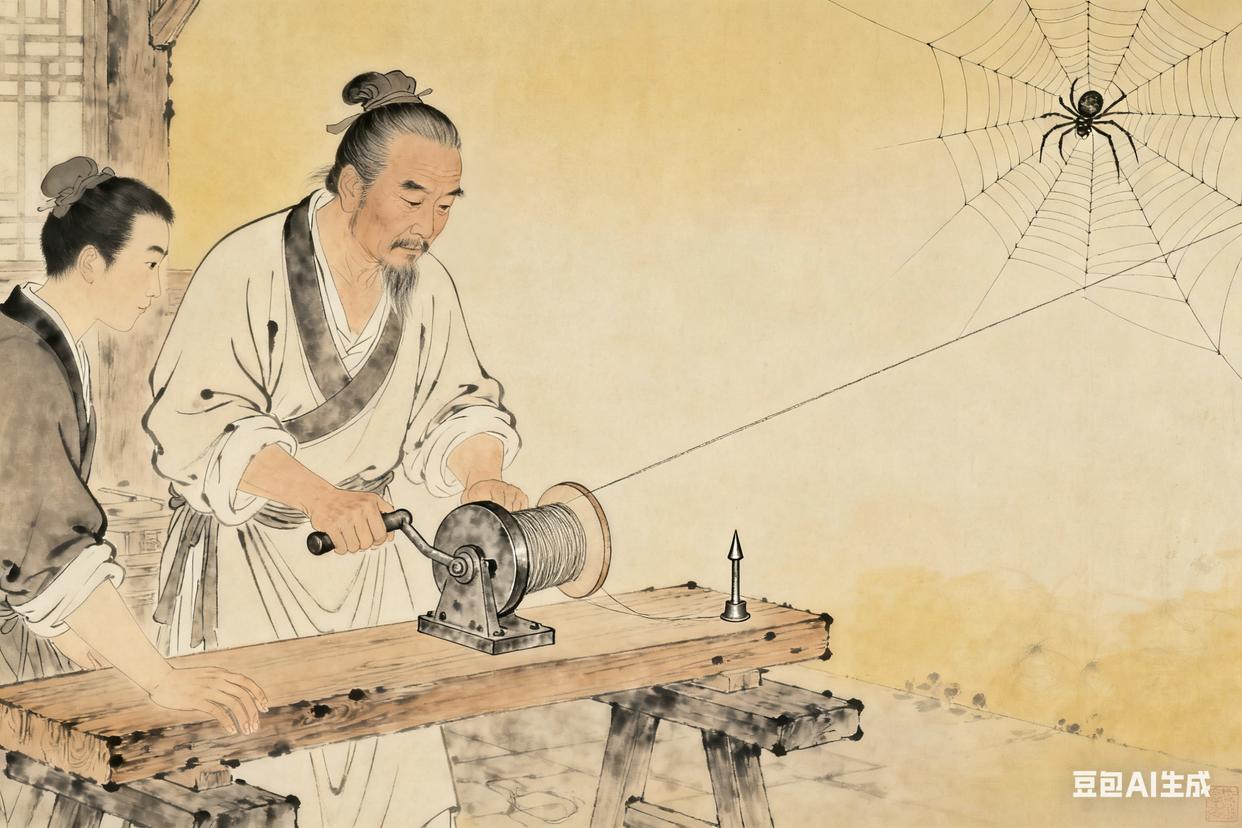

离开楚国回到鲁国,公输班成了曲阜城里有名的工匠,人们开始叫他“鲁班”——“鲁”是他的故国,“班”是他的名,透着几分敬重。当时木工划线,用的是一根系着墨的线,拉直线的时候,得两个人拽着,要是风大,线就会歪。鲁班看着徒弟们费劲地拽着墨线,忽然想起小时候看母亲纺线,纺锤上的线轴转起来很顺。他找了块小木头,刻成圆轴,把墨线绕在轴上,又在轴的一端装了个小把手,再在墨线的另一端系上一个小铁锥。用的时候,把铁锥固定在木料的一端,转动把手,墨线就顺着轴拉出来,再一弹,直线就画好了。徒弟们试了试,风再大,墨线也不歪了。有个徒弟摸着那个圆轴,问:“师傅,这叫啥?”鲁班指着墨线,笑着说:“墨在里面转,就叫墨斗吧。”后来他又觉得墨斗的线容易断,就去河边看蜘蛛结网,蜘蛛用的丝又细又韧,他就试着把蚕丝混在墨线里,果然结实多了。曲阜城里的老木匠现在还说,鲁班的墨斗里,藏着蜘蛛的智慧。

鲁国的大夫季孙氏要修一座家庙,请鲁班做总工匠。家庙的门框需要用榫卯连接,不用一根钉子。可当时的榫卯都是方的,连接的时候容易卡壳,要是木料有点变形,就合不上。鲁班盯着门框的木料,看了整整一天。傍晚的时候,他看见邻居家的小孩在玩积木,小孩把一块梯形的木块塞进另一块的凹槽里,正好卡住。他忽然来了灵感:“要是把榫头做成梯形,是不是就好合了?”他立刻找了块小木头,把榫头削成上宽下窄的梯形,再把卯眼也刻成对应的形状。试的时候,榫头顺着卯眼往下滑,轻轻一推就合住了,而且越压越紧。徒弟们都看呆了,围着那梯形榫卯,反复拆合。季孙氏来视察的时候,摸着门框的榫卯,问:“这叫啥榫?”鲁班摸着木料的接口,说:“它像个楔子,就叫楔钉榫吧。”后来家庙建成,门框历经几百年风雨,都没松动过。《考工记》里说“智者创物,巧者述之”,鲁班的楔钉榫,就是那“创物”的智慧。

有一年,鲁国泗水发大水,河上的木桥被冲垮了,百姓要过河,只能绕几十里路。曲阜的官员请鲁班来修桥。鲁班到了泗水边,看着湍急的河水,眉头皱了起来:“水太急,桥墩立不住,桥肯定还会塌。”他在河边待了三天,每天都坐在石头上看水流。他发现水流碰到河中间的礁石时,会绕着礁石走,礁石越尖,水流越顺畅。“要是把桥墩做成尖的,是不是就能让水绕过去?”他立刻画了图纸:桥墩用石头砌成尖形,尖头对着水流的方向,这样水流碰到桥墩,就会顺着尖头分开,不会冲击桥墩。建桥的时候,工匠们怕石头不够牢,鲁班又让他们在石头缝里灌上糯米浆——糯米浆干了之后,比水泥还结实。桥快建成的时候,忽然下起了暴雨,泗水的水位涨了半尺,刚砌好的桥墩被水冲得晃了晃。鲁班冒着雨,带着徒弟们往桥墩上堆沙袋,又在桥墩周围扔了很多大石块,挡住水流。雨停的时候,桥墩稳稳地立在水里,没动一下。后来桥建成了,百姓们踩着木板过河,都对着鲁班拱手:“鲁师傅,您给我们造了座放心桥啊!”这座桥后来被叫做“泗水桥”,直到战国末期还在使用,《战国策·齐策》里提到“过鲁而不入泗水”,说的就是这座桥。

鲁班四十岁那年,忽然想做一个能飞的东西。他记得小时候在曲阜城外,看见老鹰在天上盘旋,翅膀一动,就能借着风飞很远。他找了块轻质的梧桐木,削成老鹰的形状,翅膀上刻出细密的纹路,又在翅膀下面装了两根细木轴,轴上绕着绳子。第一次试的时候,他在院子里拉着绳子,一松手,木鸢(老鹰形状的木鸟)飞了起来,可没飞几步就掉了下来。徒弟们笑着说:“师傅,这木鸟还不如麻雀飞得远。”鲁班没笑,捡起木鸢,摸着翅膀的纹路:“是翅膀太沉了,风托不起来。”他又把木鸢的翅膀削薄了些,在翅膀末端加了一小块木片,像老鹰的尾羽。第二次试的时候,他站在曲阜城的城墙上,一松手,木鸢顺着风飞了起来,越飞越高,绕着城墙转了一圈,又飞了回来,整整飞了一个时辰才落地。他的小儿子公输明跑过来,抱着木鸢,仰着头问:“父亲,它还能飞更高吗?”鲁班摸着儿子的头,看着天上的云:“能,只要顺着风的性子,它就能一直飞。”后来《韩非子·外储说左上》里记载“公输子削木为鸢,成而飞之,三日不下”,虽然有些夸张,但曲阜人都见过那只木鸢,说它飞的时候,翅膀上的纹路会跟着风动,像真的老鹰一样。

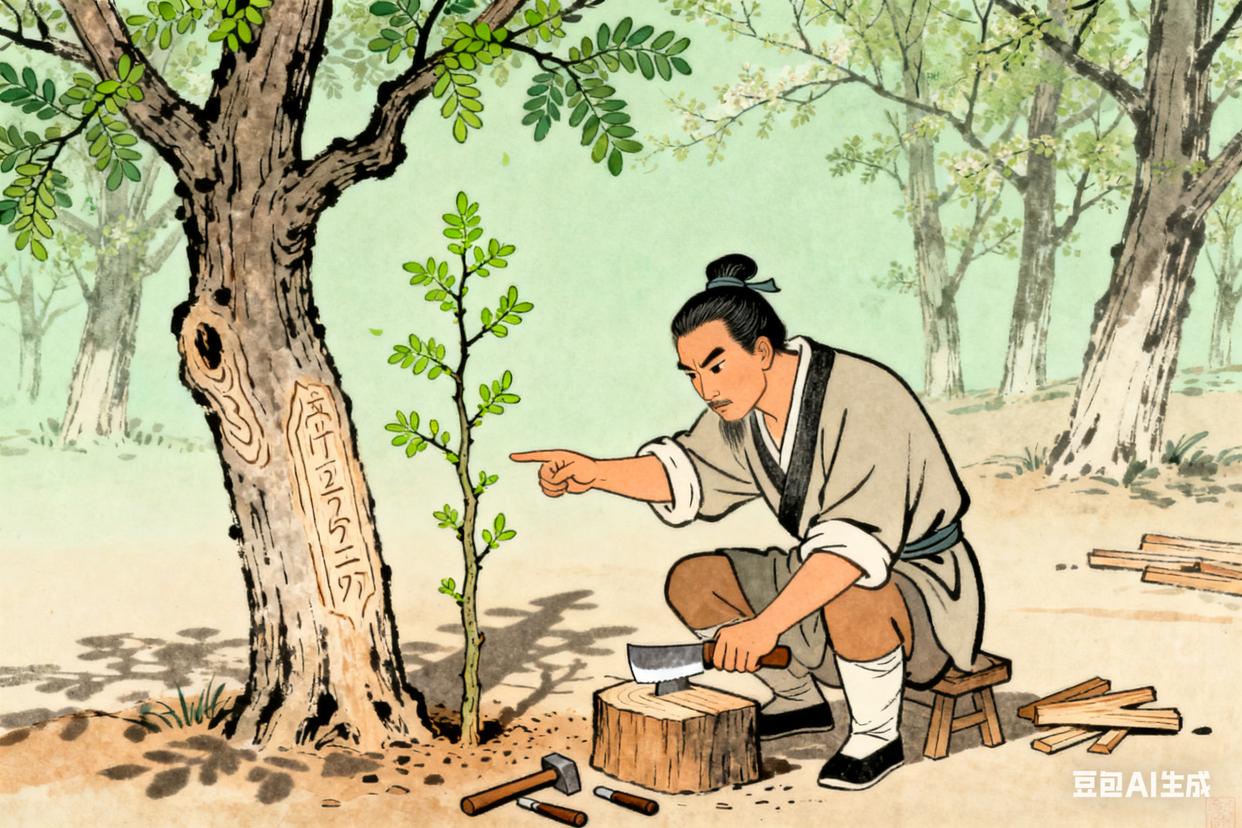

随着名气越来越大,来找鲁班学手艺的人也多了。有个叫西门豹的年轻人(不是后来治邺的西门豹,是同姓名的工匠),性子很急,学做榫卯的时候,总嫌凿子慢,没凿几下就扔了工具。鲁班没说他,只是在一天清晨,带着他去了曲阜城外的树林。当时正是春天,树林里的树都发了新芽,鲁班指着一棵小槐树:“你看这树,从种子到这么高,用了五年。做榫卯就像种树,得一点一点凿,急了就会裂。”西门豹盯着小槐树,看了很久,忽然捡起地上的凿子,说:“师傅,我再试试。”后来西门豹成了鲁国有名的木工,他做的榫卯,比别人的更结实,因为他总记得鲁班说的“种树”的道理。鲁班收徒的时候,从不让徒弟一开始就做复杂的活,而是让他们先磨工具——磨斧头、磨凿子、磨锯子,磨到工具能映出人影才算合格。“工具磨好了,手就稳了;手稳了,心就静了。”他常对徒弟说这句话,后来这句话成了木工行里的老话。

有一年,鲁国大旱,地里的庄稼都快枯死了,农夫们用耒耜(一种耕地的农具)耕地,累得直不起腰。鲁班看见农夫们的样子,心里不是滋味。他找来一把耒耜,反复看:耒耜的木柄是光的,农夫握的时候容易滑,而且犁头是平的,入土的时候很费劲。他先在木柄上刻了一圈圈的纹路,这样握的时候就不会滑了;又把犁头改成了尖形,还在犁头的两侧加了两个小翅膀,这样入土的时候能把土分开,更省力。改好之后,他找了个农夫试,农夫握着有纹路的木柄,一推耒耜,犁头很容易就扎进了土里,比之前省了一半的力气。农夫们都来要改好的耒耜,鲁班干脆把改耒耜的方法教给了村里的木匠,让他们帮着改。后来曲阜的农夫们都说,鲁班不仅会做木工,还会帮着种地。《孟子·滕文公上》里说“许子以铁耕乎”,当时铁制农具刚开始普及,鲁班改进的耒耜,让铁农具用起来更顺手了。

鲁班五十岁的时候,曲阜的城墙有几处坍塌了,季孙氏请他去修缮。他去城墙边看了看,发现坍塌的地方,木柱都腐朽了——原来用的是松木,容易受潮。他建议用桐木替换松木,因为桐木不容易腐朽,而且更结实。可季孙氏觉得桐木太贵,不太愿意。鲁班指着坍塌的城墙,说:“城墙是用来护城的,要是用不结实的木头,下次再塌,伤了人就不是钱的事了。”季孙氏听了,点点头,同意用桐木。修缮的时候,鲁班还在木柱之间加了斜着的木梁,像房子的“斜撑”,这样木柱就更稳了。有一天晚上,突然刮起了大风,城墙边的树都被吹倒了,可修缮好的那段城墙,一点事都没有。季孙氏来视察的时候,摸着桐木柱,对鲁班说:“公输子做事,让人放心。”鲁班笑着说:“我只是不想让木头辜负了城墙。”

到了晚年,鲁班很少再做重活,更多的时候是坐在工坊里,看着徒弟们干活,或者在竹简上记录做工具、做木工的方法。他的竹简上,记着“做锯子,齿距要三分,太密了容易卡,太疏了慢”“做墨斗,蚕丝要混三成麻线,更结实”“榫卯的空隙要留两分,木头会热胀冷缩”——都是些细碎的细节,可每一条都有用。有时候他记着记着,会停下来,摸着竹简上的字,想起父亲当年教他凿木的样子。有一次,徒弟看见他对着一把旧锯子发呆,锯子的齿口已经磨平了,木柄上有很多划痕。“师傅,这锯子都不能用了,扔了吧?”徒弟说。鲁班摇摇头,把锯子抱在怀里:“这是我做的第一把锯,当年用它锯过云梦泽的樟树。”他的声音很轻,像是在跟老朋友说话。

公元前444年,鲁班在曲阜的工坊里去世,享年七十二岁。他去世后,徒弟们把他记录的竹简整理起来,编成了一本《鲁班经》(不是后来明代的《鲁班经》,是早期的工艺记录),后来成了木工行里的“圣经”。人们为了纪念他,把他尊为“建筑与木匠祖师”,每次开工前,都会对着他的牌位拜一拜,祈求手艺顺利。

现在,在曲阜的鲁班故里,还能看到他当年用过的墨斗、锯子的复制品,博物馆里的竹简上,还留着他刻下的细密字迹。木匠们做活的时候,还是会用“鲁班尺”(就是他当年改进的曲尺),还是会说“榫卯要留三分空隙”。其实鲁班留下的,不只是工具和方法,更是一种“顺着木头性子”的匠心——不急于求成,不敷衍了事,把每一块木头都当成有生命的伙伴。就像他当年摸着枣木的年轮时那样,用心去感受,用心去创造。这种匠心,从春秋时期的木工坊里出发,穿过两千多年的时光,直到今天,还在每一个认真做事的人手里,闪闪发光。