提起传统祭祀,许多人脑海中会浮现这样的画面:烟雾缭绕中,纸灰漫天飞舞,火星时隐时现。在燕郊镇东柳河屯村,这种延续千年的祭祀方式正经历着一场静悄悄的变革。当村民们手持成捆纸钱走向新时代文明实践站的兑换点时,他们或许还没意识到,自己正在参与一场关于生命仪式的现代文明对话。

"您这沓纸钱能换三支白菊,黄菊要再等五分钟补货。"工作人员小李的声音让65岁的王阿姨愣了片刻。她手里那摞印着"天地银行"的冥币,最终变成了一束沾着水珠的菊花。这个看似简单的"以物易物"场景,背后是燕郊镇对"祭祀方式现代化"的深刻探索。数据显示,仅2023年秋冬季节,京津冀地区因祭祀引发的火情就达47起,而鲜花祭祀的碳排量仅为焚烧祭祀的1/200。

实践引导员张明在现场举着空气质量检测仪,屏幕上跳动的PM2.5数值让围观村民发出惊呼。"大家看,现在环境数值是35,如果点燃这堆纸钱——"他话音未落,检测仪数值瞬间飙升至480,有老人下意识捂住了口鼻。这种具象化的对比,比任何说教都更具冲击力。在城镇化率达78%的三河市,传统农耕文明的祭祀逻辑正遭遇现代城市管理的刚性约束。

"扎气球破陋习"环节将这场文明变革推向高潮。当村民刘大哥用"文明针"戳破"厚葬薄养"气球时,他可能没注意到妻子悄悄抹了眼泪。这个设计巧妙的互动,实则是用温和方式解构千年陋习——那些飘散的气球碎片,恰似陈旧观念在现代文明冲击下的瓦解。现场留下的127个签名,见证着新型城乡文明形态的萌芽。

在燕郊高新区上班的90后小陈,捧着换来的鲜花说了句发人深省的话:"以前觉得烧纸是给祖先'打钱',现在明白祭祀其实是给自己'存心'。"这种认知转变,折射出当代年轻人对传统仪式的创造性转化。当清明祭祀从"烟熏火燎"变为"花香缅怀",改变的不仅是形式,更是对生命价值的理解维度。

这场活动最动人的细节,是工作人员特意准备的"心愿卡"。村民可以把对逝者的思念写在卡片上,系在鲜花旁。这种创新既保留了情感传递的核心功能,又剥离了安全隐患和环境污染。78岁的李大爷在卡片上写道:"爹,现在日子好了,您别舍不得花钱。"这种跨越时空的对话,比灰烬更能抵达心灵。

三河市文明办主任王霞透露,该市已在23个村街推广"无烟祭祀",今年冬至期间鲜花兑换量同比激增300%。这个数据背后,是城镇化进程中不可避免的文化调适——当乡村变成城市,当农民变为市民,那些与土地绑定的旧俗必然要经历现代化改造。而真正的挑战,或许不在于改变行为本身,而在于重构人们对"何为孝道""怎样算缅怀"的认知框架。

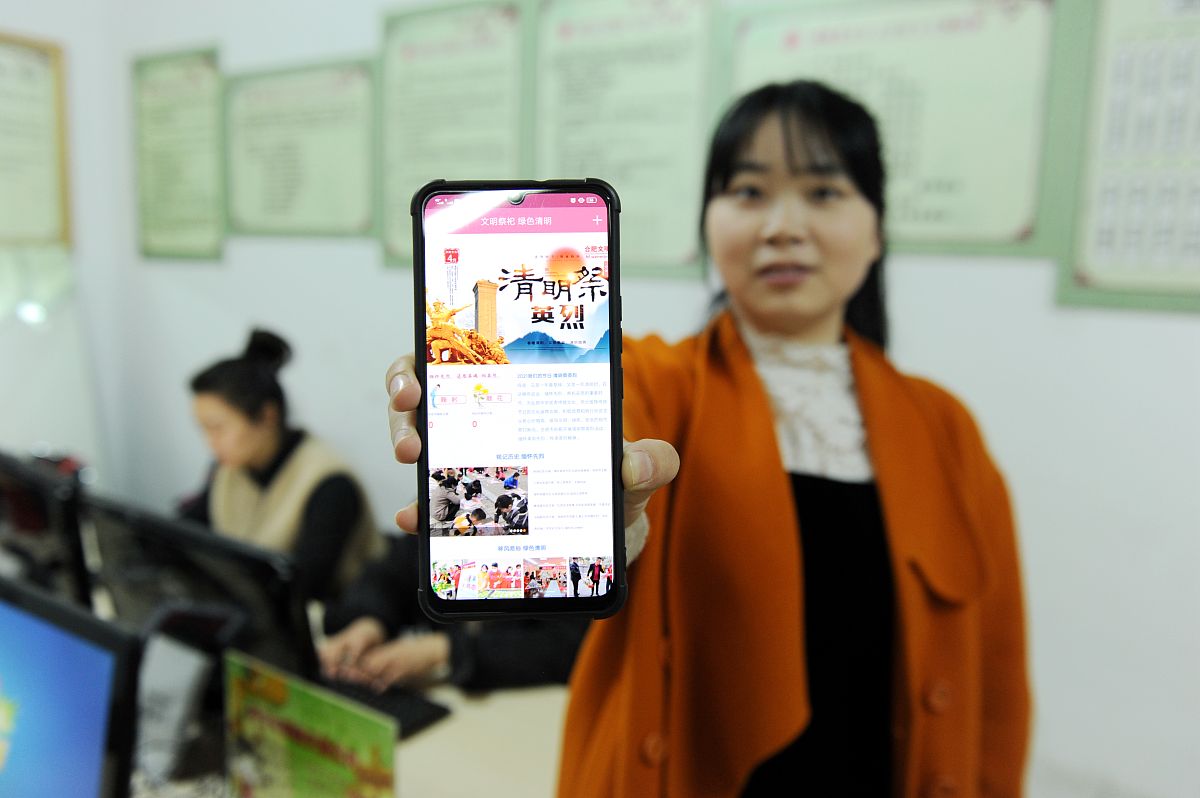

站在燕郊镇街头,看着手捧鲜花走向公墓的人群,我突然意识到:比传统陋习更可怕的,其实是我们在现代化进程中的文化失语。当焚烧千年的纸钱化作鲜花时,我们失去的只是污染,获得的却是与这个时代相匹配的文明表达。就像那位用手机扫描二维码"云祭扫"的年轻人所说:"心意比形式重要一万倍。"

这场静悄悄的变革提醒我们:真正的进步,从来不是粗暴地斩断传统,而是智慧地赋予旧俗新意。当三河的银杏叶又一次泛黄时,那些安放在墓前的鲜花,或许正在诉说一个关于文明传承的崭新故事——既不忘来处,亦不惧前路。