9 月 5 日的武汉国际博览中心,第二届武汉热干面节的擂台赛上,来自河南漯河的老五中热干面格外抢眼 —— 不仅拿下 “掸面劲道奖”“芝麻酱醇香奖” 两项分量十足的奖项,还跻身 “年度十大品牌”。这一幕让人好奇:作为发源于武汉的小吃,热干面为何能在河南落地生根、甚至形成独树一帜的 “河南风味”?当河南热干面站上武汉的赛场,它与发源地的版本之间,又藏着怎样的味道较量?

一、河南热干面的 “扎根密码”:不是复制,而是适配

热干面能在河南从 “外来客” 变成 “家常菜”,从来不是简单的 “拿来主义”,而是精准踩中了河南饮食的 “基因密码”,完成了一场深度的 “本地化改造”。

首先是地理与饮食的 “天然亲近”。河南与湖北山水相邻,南部的信阳、南阳,中部的漯河、周口,自古就与湖北有着频繁的人员往来。尤其是漯河,作为 “中国食品名城”,不仅是南北交通枢纽,更有着成熟的面食加工与推广体系 —— 早年间,湖北籍务工者带着热干面的手艺在此落脚,发现河南人对 “筋道面食” 的偏爱,竟与热干面的 “碱水面基底” 不谋而合。要知道,河南人的餐桌本就被烩面、捞面、板面占据,对 “面条要有嚼劲” 的要求刻在骨子里,热干面的干拌形态,无需适应汤面的 “汤水节奏”,一落地就有了 “群众基础”。

更关键的是河南人对热干面的 “口味重塑”。武汉热干面讲究 “简约本味”,而河南热干面则朝着 “浓郁厚重” 的方向改造,每一步都贴合河南人的饮食习惯:麻酱要多放,甚至掺入花生酱增加浓稠度,让每根面条都裹满酱体,咬下去满是油脂的香气;蒜水是 “灵魂”,武汉版本里可选的蒜水,在河南必须足量添加,辛辣感中和了麻酱的腻,也契合了河南人 “吃面食配蒜” 的老传统;配料要丰富,萝卜丁、酸豆角不够,还要加卤蛋、豆干、炸花生,甚至淋上一勺辣椒油,让一碗面从 “早餐小点” 变成 “能顶饱的正餐”。

最后是 “接地气” 的商业普及。河南热干面没走 “旅游网红” 路线,而是扎根在社区门口、学校周边、菜市场旁。5-8 元一碗的价格,覆盖早中晚三餐,无论是上班族赶时间,还是学生放学垫肚子,都能随手买一碗。漯河老五中热干面这样的连锁品牌,更是把门店开遍河南各地,让热干面从 “湖北小吃” 变成了河南人的 “日常主食”。

二、豫鄂热干面对决:没有 “更胜一筹”,只有 “各有所爱”

当河南热干面站上武汉的赛场,人们总会问:到底哪个更好吃?其实,两者的差异,是 “发源地本味” 与 “本地化创新” 的碰撞,没有绝对的优劣,只看你偏爱哪种风味。

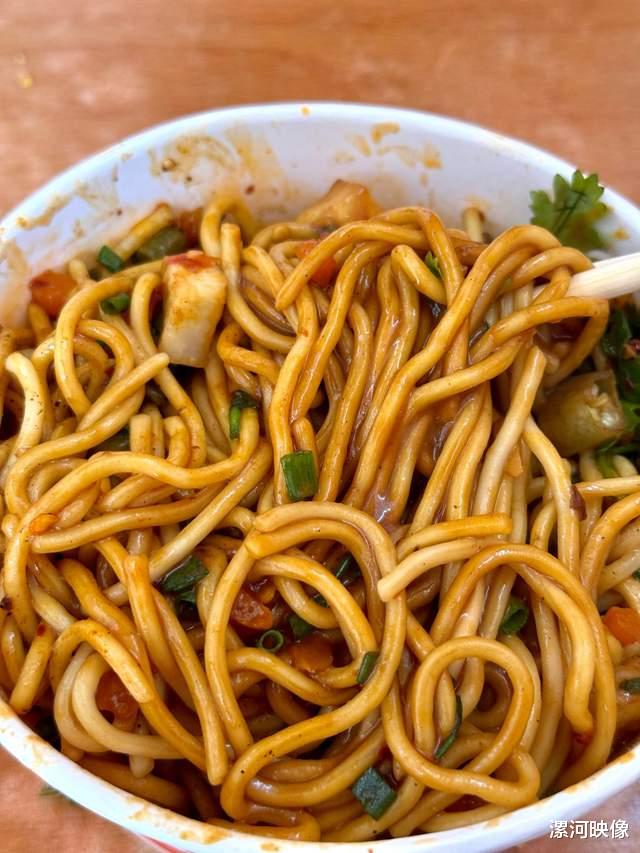

看面条,武汉热干面的碱水面更细,直径不过 2-3 毫米,煮后沥干水分,口感滑爽筋道,重点是 “裹住麻酱不坨”,每一口都能尝到面条的清爽;河南热干面的面条更粗,3-4 毫米的直径煮得偏硬,嚼起来更有 “弹牙感”,有些店家还会淋少量食用油防粘,面条的 “存在感” 更强。

看麻酱,武汉版本是 “克制的醇香”,纯芝麻酱加少量香油调稀,香味清淡不腻,是 “辅助提香” 的角色,不会掩盖面条本身的味道;河南版本则是 “奔放的浓郁”,麻酱用量翻倍,浓稠到能挂在面条上,花生酱的加入让香气更厚重,每一口都是麻酱的 “主场”。

看风味,武汉热干面是 “简约的层次”,萝卜丁的脆、酸豆角的酸、葱花的鲜,搭配麻酱的香,味道清爽不复杂,适合搭配蛋酒、豆浆解腻,是典型的 “早餐标配”;河南热干面是 “丰富的碰撞”,蒜水的辣、辣椒油的香、卤蛋的咸、豆干的韧,与麻酱的浓融合在一起,口感饱满浓烈,配一碗胡辣汤或咸豆腐脑,就是一顿 “够味的正餐”。

三、热干面的启示:地方小吃的 “活法”,在于找到自己的位置

漯河老五中热干面能在武汉获奖,恰恰说明河南热干面的成功 —— 它没有脱离热干面 “筋道面条 + 醇香麻酱” 的核心,却用本地化改造,抓住了河南人的味蕾。而武汉热干面的坚守,也让发源地的本味得以传承。

其实,地方小吃的生命力,从来不是 “复制别人的成功”,而是 “适配本地的需求”。武汉热干面是武汉人 “过早” 文化的缩影,讲究快捷、清爽;河南热干面是河南人 “日常简餐” 的选择,追求顶饱、够味。它们都是热干面,却在不同的土地上,长出了不同的味道。

所以,不必纠结 “谁更胜一筹”。若你偏爱清爽本味,就去武汉的街头吃一碗配蛋酒的热干面;若你喜欢浓郁重口,就来河南的社区店,尝一尝加了蒜水和卤蛋的版本。毕竟,好吃的标准,从来都在每个人的舌尖上。

评论列表