好,咱今天就聊聊王铎的这件草书宝贝——《杜甫瞿塘两岸诗卷》。不扯那些有的没的历史故事,也不去扒王铎的人生经历,就单纯地、像琢磨一道好菜的烹饪技法一样,来拆解一下这幅字里头,那些让人看得热血沸腾的书法“招数”。你或许在网上看过不少它的图片,但今天,咱们一起把它放到“显微镜”下,看看这位明末大师,到底是怎么把毛笔玩出花来的。

一、 第一印象:不是乱,是“可控的疯狂”

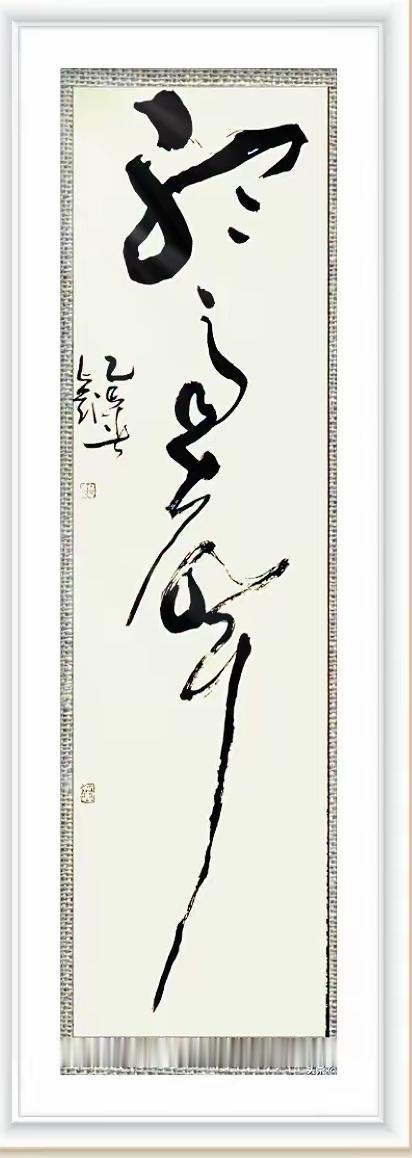

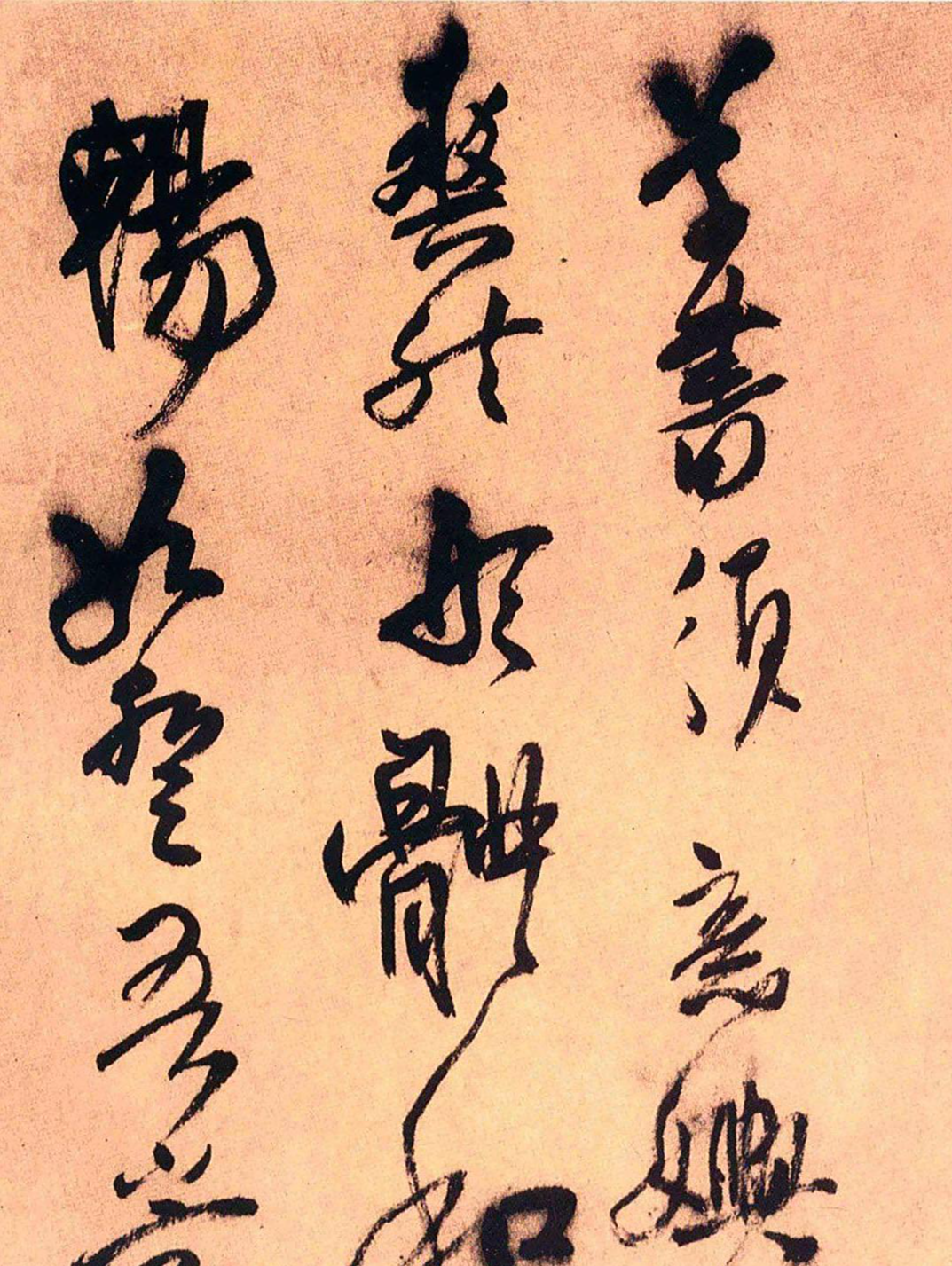

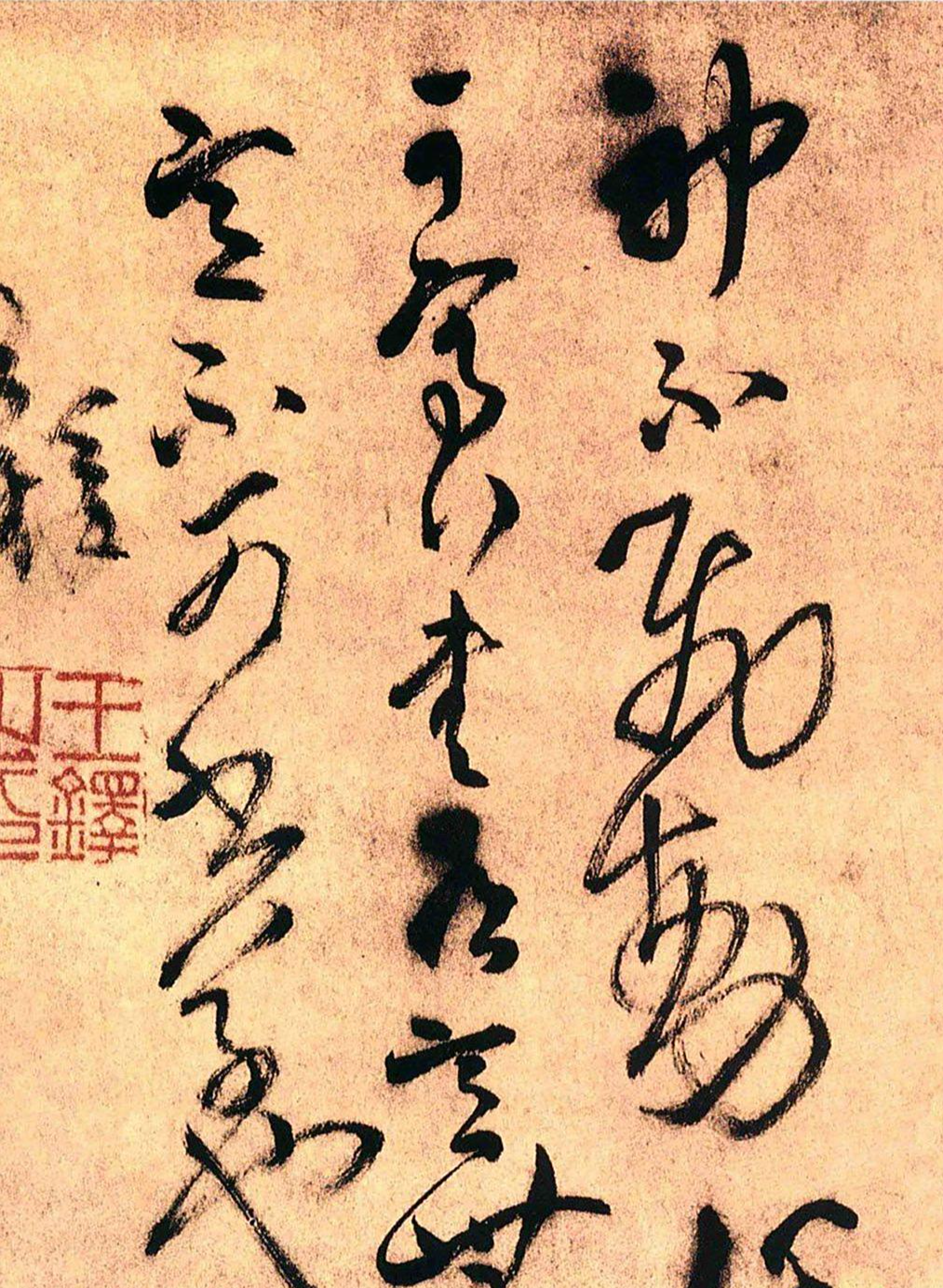

刚打开这幅长卷,第一感觉可能是“龙飞凤舞,真狂放”!但如果你静下心多看几眼,就会品出不一样的味道。这可不是喝醉了酒的瞎划拉,而是一种极其理性的“疯狂”。王铎的草书,骨子里有股“狠劲”,但这份“狠”是建立在精准控制之上的。这就好比一个顶级的武术高手,打出的拳看似随心所欲,实则每一招都暗含章法,力道、角度分毫不差。他的线条,时而像绷紧的弓弦,充满了张力,仿佛下一秒就要弹射出去;时而又像千年藤蔓,盘绕曲折,却韧劲十足。这种对毛笔无与伦比的掌控力,是写好狂草的第一道门槛,也是王铎给我们的第一个下马威。

二、 线条的“表情”:粗细干湿全是戏

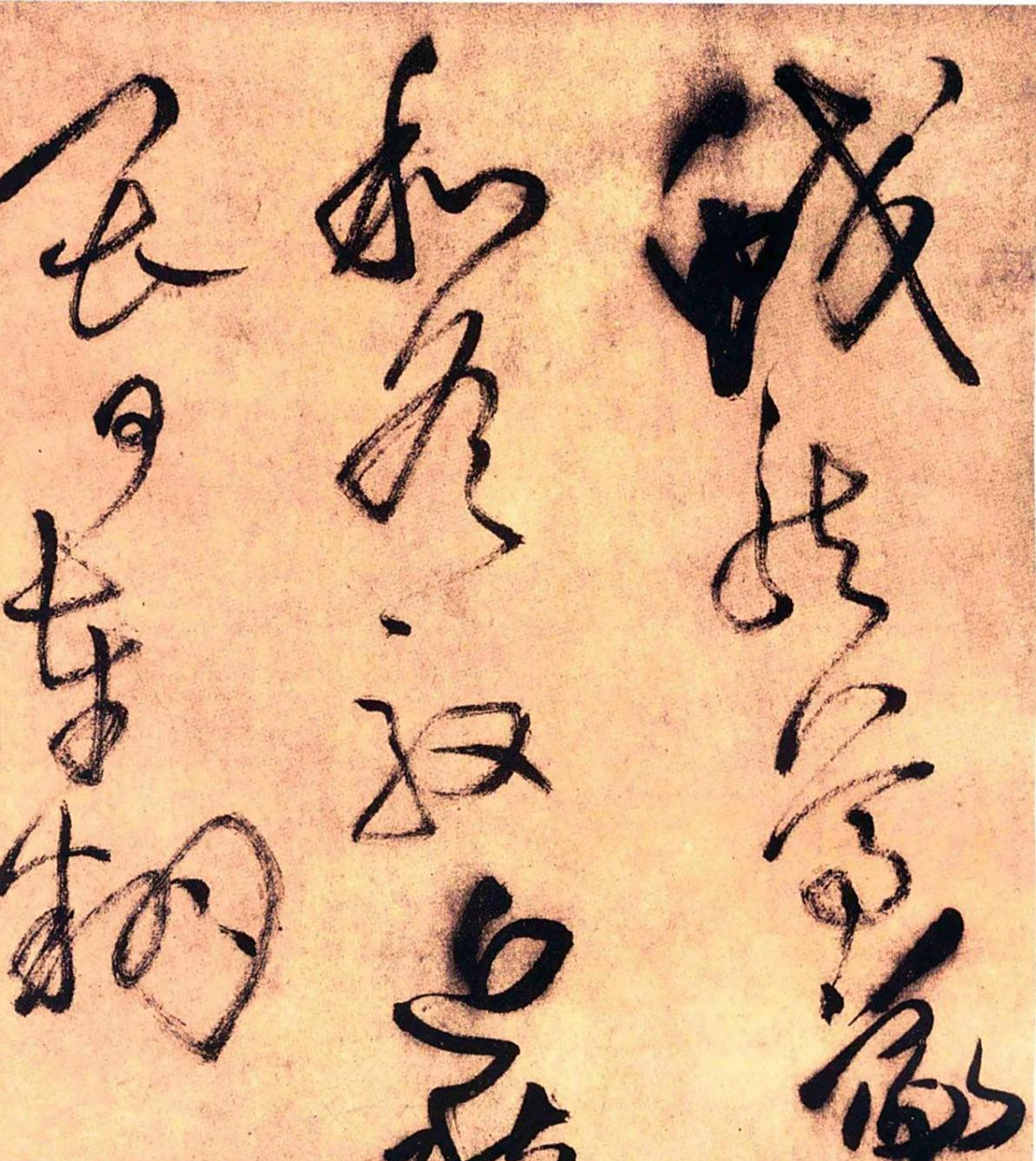

咱们再凑近点,专门盯着他的线条看。王铎在这卷里,把毛笔的性能可以说榨干了。他下笔非常重,敢于用“按”的力量,所以你能看到很多粗壮、浑厚的笔画,像一根根房梁,稳稳地撑起了整个字的骨架。但这还不够,更绝的是他的“提按”变化。笔尖在纸上就像在跳芭蕾,一会儿重重地踩下去,墨色饱满;一会儿又轻盈地提起来,留下细如游丝却依然坚挺的“飞白”。这种粗和细、湿和干的强烈对比,让整幅字充满了节奏感,就像音乐里的强拍和弱拍交替出现。你甚至能感觉到他运笔时的呼吸,重按是呼气,轻提是吸气,一气呵成。

三、 字的“造型”:打破常规的“几何游戏”

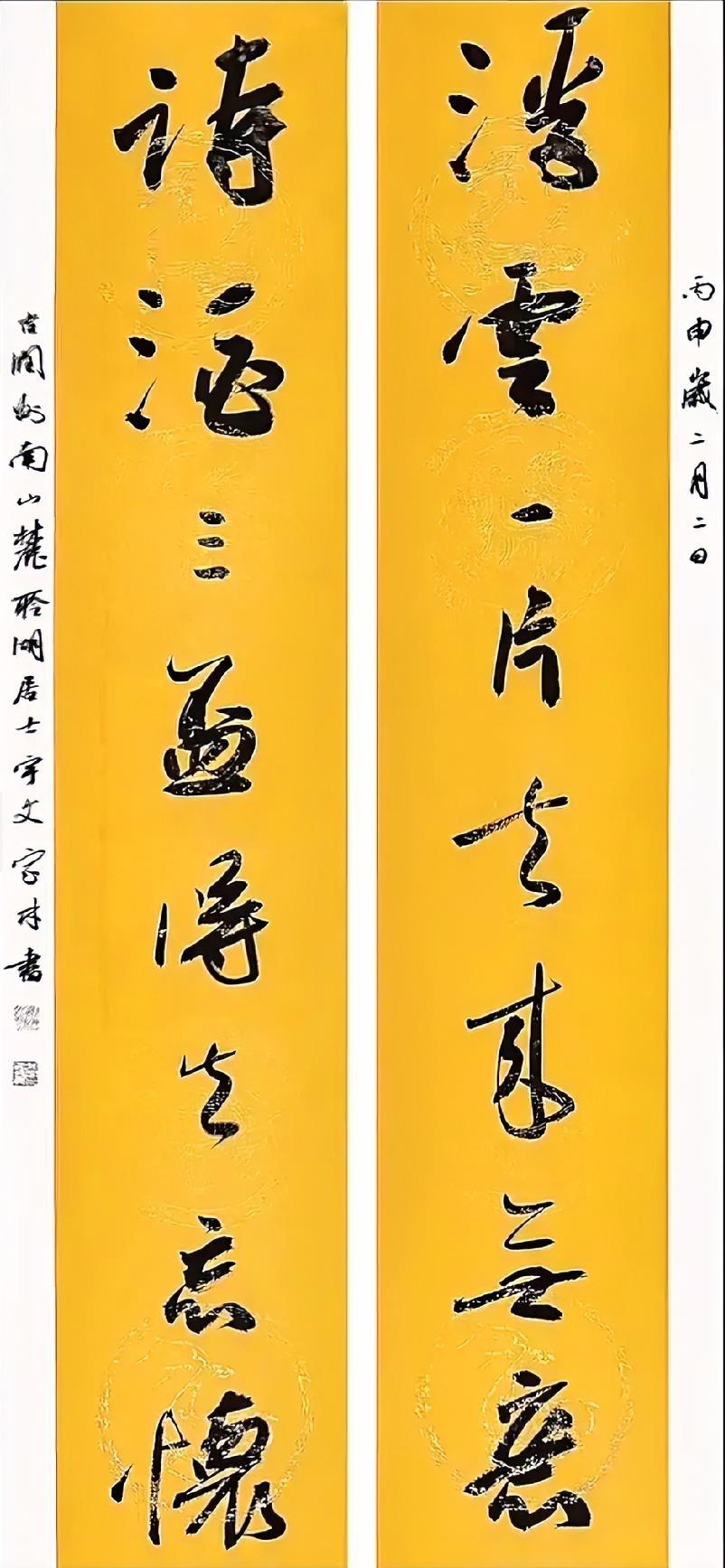

如果说线条是血肉,那单个字的结构就是骨架。王铎在这方面是个“造型大师”。他非常善于“造险”,也就是故意打破汉字常规的、平稳的结构。比如,他会把一个字的某一部分写得出奇地大,另一部分又压缩得特别小,制造出一种摇摇欲坠的视觉刺激。但奇妙的是,就在你觉得这个字快要倒了的时候,他总能通过另一个笔画的巧妙支撑,或者通过字与字之间的呼应,把它给“救”回来,达到一种新的、动态的平衡。这就像玩一个高级的积木游戏,他不断地打破平衡,又不断地建立新的平衡,让每个字都充满了戏剧性。

四、 整体的“气场”:如何把几十个字写成一股绳

单个字写得再精彩,如果排不好队,那也是散兵游勇。王铎的厉害之处,就在于他拥有顶级的“章法”驾驭能力。看这长卷,它不是把一个个字整齐地码放在格子里的,而是把它们当成一个整体来经营。字和字之间,大小、正侧、疏密、干湿,变化无穷。经常是几个字紧密地聚在一起,形成一个“字组”,像战场上一个小分队在协同作战;然后突然又有一个字疏朗地独立出来,形成一个视觉的停顿,这叫“疏可跑马,密不透风”。而且,整篇作品有一条看不见的“轴线”在左右摆动,让一行字看上去不是直的,而是在扭动着、舞蹈着前进,充满了动感。

五、 我们能学点什么?光叫好不行,还得会“偷师”

看完了热闹,咱们也得想想怎么“偷师”点真本事。对于想学草书的朋友,临摹这卷作品,重点该看什么?我建议,先别贪多求快。第一,死磕他的“提按”。专门找那些粗细变化最明显的字,反复模仿,体会他如何通过手指细微的发力,控制笔锋的起伏。第二,研究他的“字组”。看他如何把两三个字当成一个字来写,气息连贯,动作连贯。第三,感受他的“墨法”。看他如何利用墨的自然枯湿,来增加作品的层次感和时间感。记住,临摹王铎,不是要你写得跟他一模一样,而是要学习他处理矛盾(比如粗细、正侧、疏密)的方法,把这些方法变成你自己的东西。

#书法#