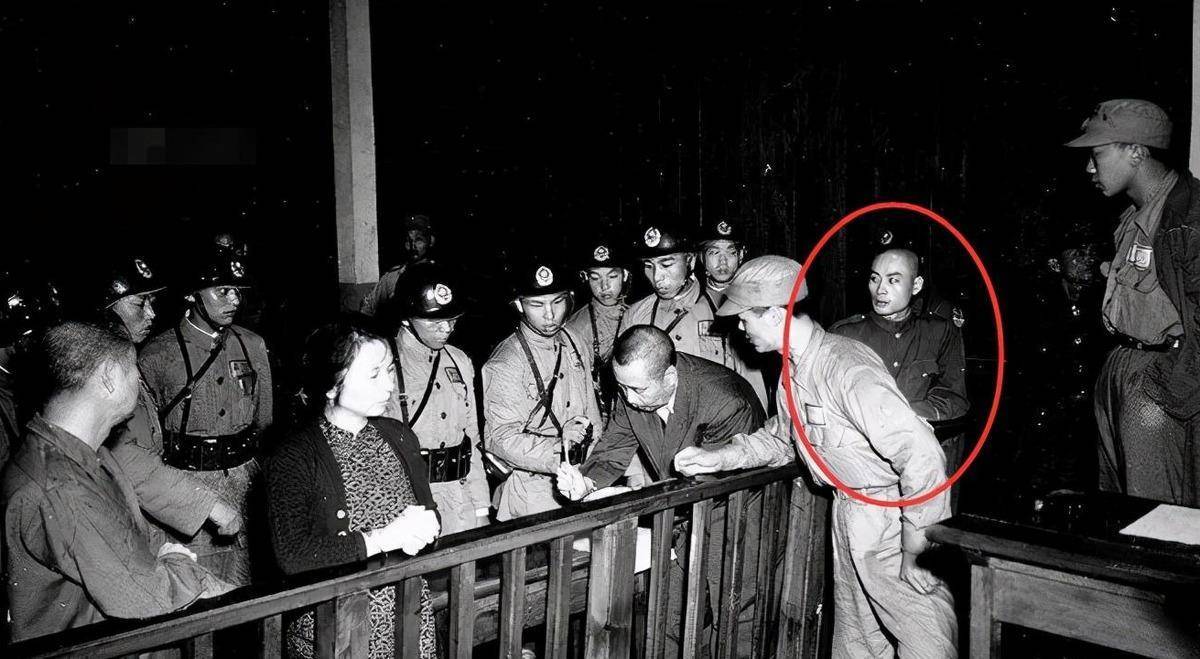

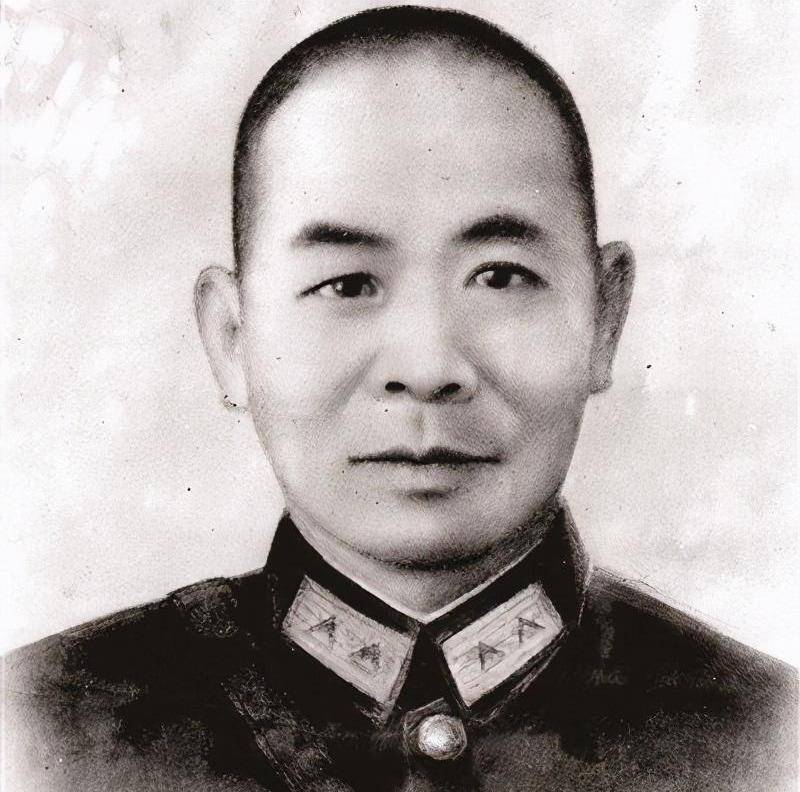

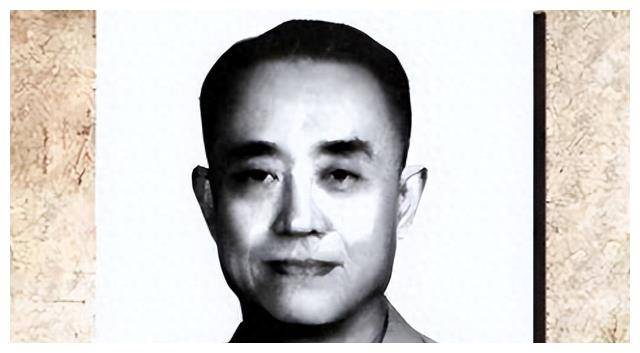

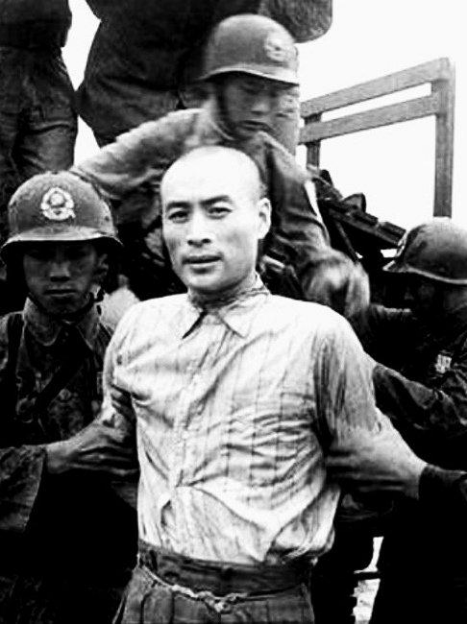

1950年的台北马场町,清晨的寂静被枪声撕碎,吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦四人倒在国民党枪口下。蔡孝乾的叛变像块巨石投入深潭,牵连出大批地下工作者,台北城一时间风声鹤唳,抓人如扫落叶。

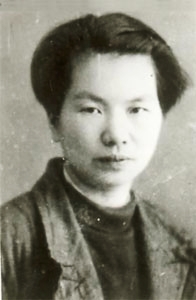

在这场风暴中,有一个人却显得格外特殊,她就是在吴石家做了三十年佣人的林阿香。

十六岁那年,林阿香进了吴家当帮佣。她手脚麻利得很,话却少,平日里低着头干活,眼里只有该做的活计——扫院子时连砖缝里的草都要拔净,做饭时总记得主人家不吃辣,唯独不踏书房门槛,也从不多问半句家里的事。

现在想来,她这辈子最"特殊"的事,大概就是无意间帮着传过东西。

有时吴先生会让她出门买菜前,把一支铜发簪插好——她不知道,发簪的空心杆里藏着纸条,更不知道纸条上写着什么。没人跟她说那是啥,她也不问,只按着吩咐,买菜时把发簪别得牢牢的,到了菜市场拐角,自然有人过来借火,顺手就把发簪换走。偏偏这份"不懂",后来成了她的护身符。

风声紧起来的时候,吴先生急着催她走,打开樟木箱,里面金镯子、玉坠子摆了一摞,让她赶紧揣上。林阿香却摇了头,只回房包了几件打补丁的旧衣裳,还有四本卷了边的识字课本。那是她夜里就着油灯偷偷学字用的,吴家的书她一本不敢碰,这几本书是她攒了半年工钱买的,也是她觉得这家里唯一真正属于自己的东西。

没过两天,一个叫谷正文的男人带着人来搜房。翻到那四本课本时,男人皱着眉看她,她脸上没半点慌色,就像在看旁人的事。男人盯了她半晌,大概是觉得这佣人太普通了——要钱不要,只恋着几本识字的书,看着就没藏得住秘密的本事,骂了句"废物"就走了。

可谁也不知道,林阿香不是真的傻。从四九年冬天起,她就觉出不对劲了。吴先生脸上少了笑,家里来的客人也换成了裹着大衣、说话藏头露尾的人,连院子里的空气都像结了冰。她没问,也没敢乱走,只是干活时多留了个心眼。她看见吴先生夜里在灯下缝衣裳,把金条一根根缝进衣角夹层里,她假装没看见,照样端着洗脚水进去,放下就退出来,半句话没有。

谷正文走后的第三天夜里,林阿香揣着从吴先生衣角里"借"的两根金条,摸黑到了码头。她没跟任何人说,用一根金条换了张渔船的船票,混在逃难的人群里,缩在船板的角落,渡海回了福建老家。

说起来,林阿香既不是共产党的人,也不是国民党的兵,就是个想安稳吃饭的普通人。在那阵子的政治风浪里,她最聪明的地方,就是把自己缩成了一粒沙子。她不掺和任何事,不议论任何人,连心里都不敢多装事——她早看明白了,那年代,知道的越少,活得越稳当。

后来有人说她懦弱,躲掉了所有风浪。可我总觉得,那不是懦弱,是最通透的活法。那些明着扛事的情报员,比如朱谌之,固然是英雄,值得人人敬着。可像林阿香这样的人,不懂什么大道理,只守着自己的小念想——学几个字,活下去——却在乱世里硬生生闯过了一关。

回福建后,林阿香改了名字,嫁了个老实农民,台北的过往绝口不提。官方档案和地方志里寻不到她的踪迹,就像一滴水融进大海。她每天种田地、做饭、带孙子,日子平淡得无波无澜,在历史的缝隙里静静活到老。

她的故事没有热血牺牲,只有日复一日的求生与坚守,可偏偏是这种普通的“活着”,最让人动容——原来低调隐忍,从来都是乱世里最可靠的护身符。