国庆假期,我又看到每年假期几乎都雷打不动的类似新闻:连州的牛杂店,墙上明码标价,却能当面改价;商家被曝光后,不是反思,而是理直气壮地说:“这几天都这样涨,整条街都涨。”

惠州的海鲜店,游客点了两个菜,结账661元;

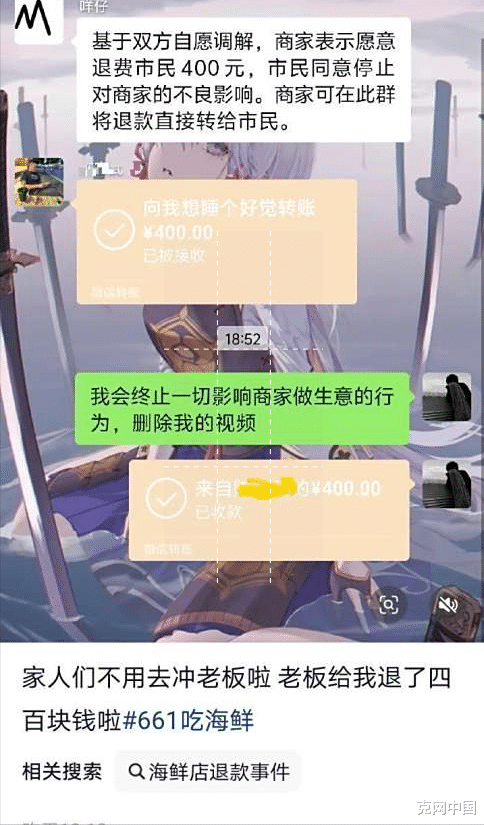

经相关部门介入协商才退还400元,但餐厅负责人仍称点菜时已告知价格。

但网友却扒出该餐厅更多黑历史:简直就是“宰客天花板”,专坑游客!

看似一个个孤立事件,其实是一种社会惯性:节假日收割季。

那些人想的不是“做生意”,而是“捞一票”。他们知道游客匆忙、难得出门、不想多事;知道节假日市场监管人手紧、投诉流程长;知道自己挨一罚,也不痛不痒。

所以,他们敢。不是因为聪明,而是因为违法的代价太低。

01|他们赌的,是我们的“算了吧”我见过太多类似的画面。顾客皱眉,店家摊手。“就涨了几块钱,至于吗?”“出来玩嘛,开心点。”

他们知道,我们习惯了“算了吧”。怕麻烦、怕冲突、怕扫兴——于是一次次忍让,就成了他们的底气。

这世上最让人心凉的一句话,不是“宰客”,而是那句:

“大家都这样。”

当“不良”变成“普遍”,当“坑一次”成了“正常”,这不是一碗牛杂的问题,这是一个社会伦理的坍塌。

02|罚3500元?他们笑了连州那家牛杂店被罚了3500元,看似“处理迅速”,但你仔细想——他这几天挣的,可能是平日半个月的收入。

违法的成本太低,守法的收益太少。

有人说,罚得再高也有漏网的。那就对了。因为只有“罚得疼”,才有人怕。

当你酒驾,驾照吊销、终身禁驾;当你逃税,罚到倾家荡产、再难东山再起。那为什么宰客不行?

同样是伤害公众利益,一个让人车毁人亡,一个让人心寒心冷。但后者往往被归类为“小事”,仿佛道德的坍塌,只该被罚3500元。

我们要的不只是处罚,更是制度性的威慑力。要让那些人明白:

“你可以赚钱,但不能靠欺骗。”

03|“节假日涨价”可以理解,但不能失底线涨价本身不是罪。成本高了、人力紧张、食材涨价,涨点价可以理解。但问题是——你不提前告知、不明码标价,就不是“涨价”,而是“设陷”。

这就像你信任一个朋友,把全部积蓄借给他,他拍着胸口说“放心,明天还”,结果转身就把你拉黑。

那不是生意上的“聪明”,那是人心上的“背叛”。

生意的根本不是价格,而是信任。一个宰客的城市,会被游客记恨十年;一个守信的摊位,会被人记住一辈子。

真正的聪明人,不靠一时宰客赚快钱,而靠口碑和诚意,赚一生的信任。

04|这不是经济问题,是社会温度的问题有人说:“这不过是几百块钱的消费纠纷。”但我看到的,是这个时代的一种“寒意”。

我们开始用手机录证据,用视频留后路,我们不再相信一句“放心吃”,我们害怕被坑,被利用,被算计。

当人与人之间只剩算计,社会就成了一盘冷掉的菜。

正如托克维尔在《旧制度与大革命》里说:

“当社会的信任被抽空,法律也无法填补裂缝。”

这不是一个商家的事,是一个社会如何看待“良心”与“羞耻”的问题。

05|我希望有一天,“良心”不靠曝光维系前几天,一个开早餐摊的老大爷跟我说:“我这煎饼,十年没涨价,赚得少点也无所谓,反正吃我饼的人,都是邻里。”

我笑着点头,但心里酸。在这座城市里,像他这样还讲“情面”的人,越来越少了。

人们变聪明了,精于算计;商家变灵活了,精于策略;可社会的温度却越来越低。

但我希望有一天,我们不必靠曝光维权,不必靠流量换公道,舆论不是最后的秤。那时的世界,商家怕的是良心,不是热搜;守法不是因为怕罚,而是因为心里有耻。

有一句老话我很喜欢:

“真正的文明,不在于法律的厚度,而在于良心的自觉。”

希望有一天,当我们走进一家小店,能放心点一碗牛杂、一盘螃蟹,不用拍视频,不用防备,只是单纯地——吃顿饭。

✨—————————————

当所有人都在歌颂光芒,我们选择走进阴影,点一盏灯。

当所有人都在追逐流量,我们选择停下来,为沉默的大多数,发出声音。

如果你也觉得,这个世界需要一些不一样的清醒声音,请关注这里。

欢迎在评论区,留下你“天马行空”的真知灼见。