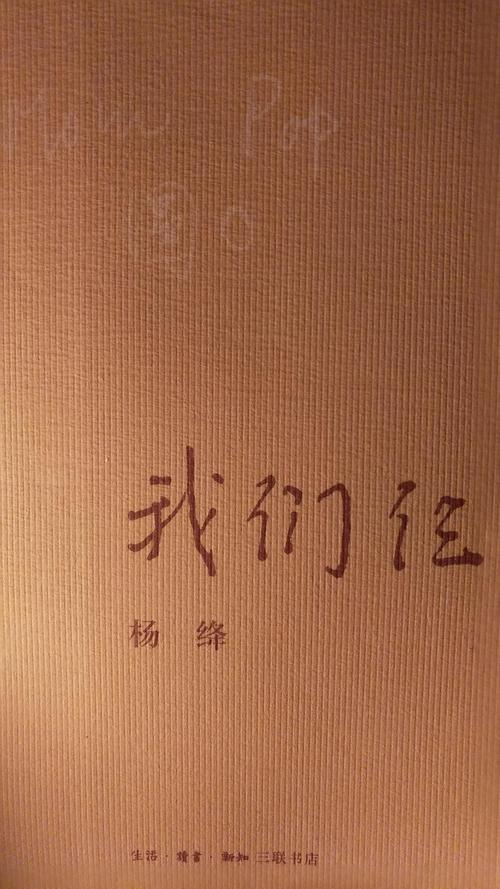

杨绛先生在《我们仨》里写:“人间没有单纯的快乐,快乐总夹带着烦恼和忧虑。”

这本书没有波澜壮阔的剧情,只记录了她与钱钟书、钱瑗一家三口的日常:挤在上海的小弄堂里度日,在牛津求学时为柴米油盐奔波,经历战乱辗转迁徙,晚年又接连承受女儿、丈夫离世的剧痛。

初读时,只觉这一家人的日子满是艰辛;再读才懂,杨绛先生笔下的温柔文字里,藏着对抗人生劫难的终极密码:

人这一辈子,总会遇到措手不及的风雨、躲不开的苦难,真正能让你从泥沼里爬起来的,从来不是侥幸的好运,而是一颗打不败的心,和一种苦中作乐的能力。

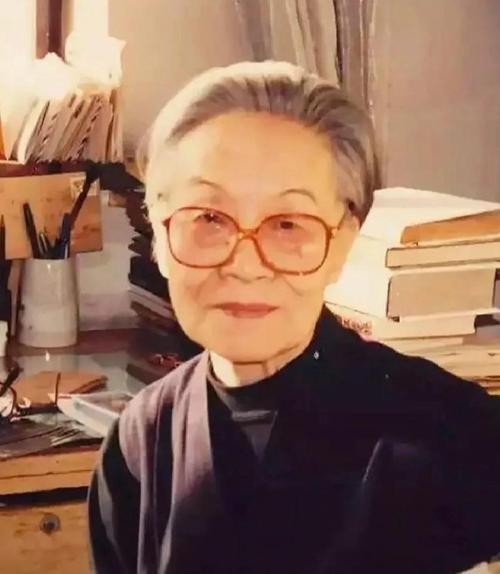

杨绛先生的一生,从未远离过苦难。

抗战时期,她和钱钟书带着年幼的女儿逃难,一路上颠沛流离,住过漏雨的茅草屋,吃过掺着沙子的粗粮,甚至还要躲避炮火的袭击。

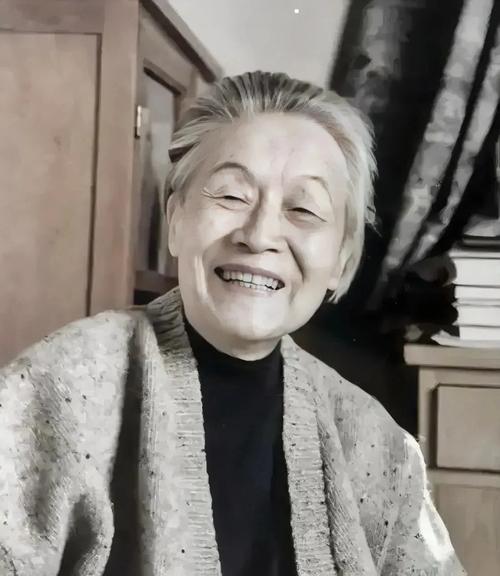

可即便如此,她从没抱怨过命运的不公,反而和钱钟书相互扶持,一边逃难一边坚持治学 。

钱钟书写《围城》,她就帮着搜集资料、整理手稿;她翻译《堂吉诃德》,钱钟书就帮着校对、提意见。

后来,女儿钱瑗患上重病,卧床多年;钱钟书也身体抱恙,需要专人照顾。

那段日子,杨绛先生已是近八十岁的老人,却独自扛起了所有:

每天往返于医院和家之间,给丈夫女儿熬粥、喂药,晚上还要坐在书桌前继续翻译工作。

她累吗?肯定累,但是她没有歇斯底里的崩溃,只有沉默却坚定的坚持。

这让我想起身边一位长辈,中年时遭遇下岗,妻子又查出重病,家里的积蓄很快花光。

可他从没被击垮:白天在工地搬砖赚钱,晚上就去夜市摆地摊,周末还去学修车手艺。

有人劝他 “认命吧”,他却说 “只要人在,就有希望”。

就这样咬牙扛了五年,不仅还清了医药费,还开了一家小小的修车行,把日子重新过了起来。

人生的劫难就像暴风雨,有的人被淋成落汤鸡就一蹶不振,有的人却能挺直腰杆等待晴天。

那颗打不败的心,不是不会难过、不会疲惫,而是就算被生活揍得鼻青脸肿,也能咬着牙站起来,告诉自己 “再坚持一下”。

就像杨绛先生,哪怕至亲离去、岁月艰难,也从未放弃对生活的热爱,这份韧性,才是渡过大难的底气。

在《我们仨》里,最动人的不是一家人顺境时的欢愉,而是他们在苦难中依然能寻得乐趣的智慧。

在牛津求学时,杨绛先生和钱钟书住的公寓很小,厨房更是狭小逼仄,可他们却把做饭当成了乐趣:

钱钟书学着烤面包,烤糊了就笑着说 “这是‘炭烤面包’,别有风味”;

杨绛先生学着做红烧肉,味道不够就加点糖,两个人吃得津津有味。

后来回到国内,家里条件清贫,他们就在院子里种上花草蔬菜,钱钟书给花浇水,杨绛给菜施肥,女儿在旁边追逐嬉戏,简陋的小院里满是欢声笑语。

就算在逃难途中,他们也会在路边采几朵野花,插在破旧的陶罐里,给艰苦的日子添上一抹亮色。

杨绛先生在书中写:“我们这个家,很朴素;我们三个人,很单纯。我们与世无求,与人无争,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。”

这让我想到疫情期间的一段经历:当时被封控在家,物资紧张,每天只能吃简单的饭菜,可邻居们却活出了不一样的精彩:

有人在阳台种满青菜,自给自足;

有人跟着网上的教程学做糕点,虽然卖相不好,却吃得开心;

我自己也跟着家人一起追剧、做手工,原本压抑的日子竟也过得充实有趣。

苦中作乐从来不是自欺欺人,而是一种看透生活真相后依然热爱生活的智慧。

就像杨绛先生一家,他们不是看不见生活的苦,而是懂得在苦里找甜:把简陋的住所当成温馨的家,把粗茶淡饭吃成人间美味,把平淡的日常过成诗。

这种能力,能让你在黑暗中找到光亮,在寒冬里感受到温暖,就算身处泥泞,也能抬头看见星空。

合上书页,杨绛先生那句 “我一个人,怀念我们仨” 的温柔告白,还在心头萦绕。

她的一生,经历了战乱、疾病、离别,可她从未被苦难打败,反而用一颗打不败的心和苦中作乐的能力,把跌宕起伏的人生,过成了温柔而坚定的模样。

我们每个人的人生,都不会一帆风顺。

或许你现在正经历事业的低谷,或许你正承受病痛的折磨,或许你正为生活的琐事焦头烂额。

但请记住,命运给你关上一扇门,总会为你留下一扇窗;生活给你抛来苦难,也总会给你对抗苦难的力量。

那颗打不败的心,能让你在风雨中站稳脚跟;

那种苦中作乐的能力,能让你在黑暗中找到方向。

人生实苦,唯有自渡。

愿我们都能像杨绛先生那样,就算历经千帆,也依然保持对生活的热爱与坚定,用自己的力量,渡过大大小小的劫难,把平凡的日子,过成自己想要的模样。

毕竟,能真正拯救你的,从来不是别人,而是那个内心强大、懂得寻乐的自己。