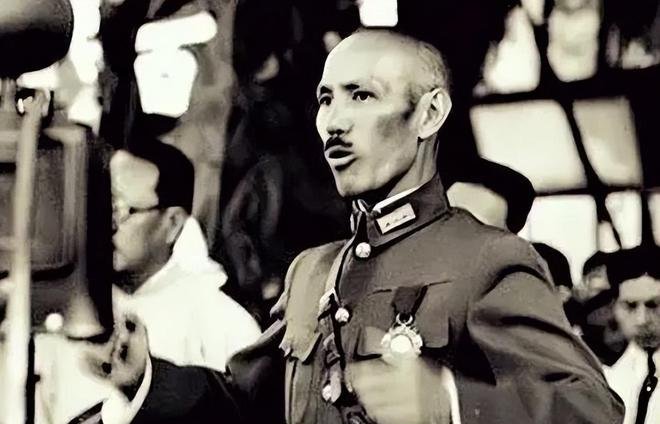

想象一下,你正信心满满地准备完成一项酝酿已久的计划,万事俱备,只差最后一步。可就在这关键时刻,突然有人从背后给了你一记闷棍,让你所有的努力瞬间化为泡影。这可不是什么电影情节,而是1936年底蒋介石面临的真实处境——他的"剿共"计划已经进入最后阶段,五十万大军围困陕北,红军弹尽粮绝,似乎胜利就在眼前。然而,西安事变这一记"意外",彻底打乱了他的如意算盘。你说,这算不算历史开的一个大玩笑?

红军好不容易熬过了长征,以为能在陕北喘口气,结果呢?刚到吴起镇就傻眼了。出发时八万多人,现在只剩几千,个个累得像条狗。武器更是惨不忍睹,枪支老旧得都能进博物馆,平均每支枪不到五发子弹,手榴弹比金子还珍贵。更惨的是,陕北这地方穷得叮当响,老百姓自己都吃不饱,哪有余粮养活红军?粮仓里的粮食撑死也就三天,士兵一天两顿稀粥,冬天来了,很多人连棉衣都没有,手脚冻得生疮还在硬扛。说实话,我当时看到这段历史,真的为红军捏了一把汗,他们是怎么在那个鬼地方活下来的?

蒋介石当时可是信心爆棚,觉得红军已经是瓮中之鳖。他调集了五十万大军,把陕北围得水泄不通。胡宗南的第一军是中央军精锐,装备德式武器,步枪、机枪、火炮、装甲车,甚至还有飞机支援。东北军、西北军,再加上宁夏和青海的马家军,从四面八方合围。他还搞了个"三色区域"封锁计划,近距离修碉堡、设铁丝网,远距离控制物资,连盐和火柴都不让进,打算先把红军饿死、困死,再一举消灭。这计划听起来是不是滴水不漏?蒋介石当时肯定这么想。

但蒋介石没想到的是,张学良和杨虎城早就心不在焉了。东北军本就不想打内战,一心想打回老家,劳山战役、直罗镇战役接连吃败仗后,更不愿意拼命。其实早在1936年4月,张学良就和周恩来秘密谈好了,双方达成了停战抗日的共识。杨虎城的西北军也一样,和共产党早有联系,根本不想为蒋介石的野心卖命。蒋介石察觉到他们的消极态度,12月初亲自飞到西安督战,还下了最后通牒,再不"剿共"就把他们的部队调走。12月10日,他开了军事会议,定下了11日总攻的计划,觉得大局已定。说实话,我现在想想,蒋介石当时是不是太自信了?他真的以为靠武力就能解决一切问题?

可就在这个节骨眼上,张学良和杨虎城忍无可忍了。12月11日晚,他们紧急召集将领开会,决定兵谏。12日凌晨,两人果断行动,扣押了蒋介石,逼他停止内战、联共抗日。这下蒋介石的完美计划彻底泡汤了。事变一爆发,全国舆论哗然,各界都呼吁停止内战、一致抗日。蒋介石被困期间,甚至写了遗嘱准备赴死,后来迫于压力,终于同意联共抗日。原本针对红军的围剿,就这么不了了之。你说,历史有时候是不是很奇妙?一个看似偶然的事件,可能就改变了整个国家的走向。

后来蒋介石总为这事不甘心,觉得西安事变是他"剿共"的绊脚石,十年的努力毁于一旦。但他没看清,当时日本侵略者已经占领东北,步步紧逼,百姓都盼着停止内战、共同抗日,他执着于"攘外必先安内",本来就失了民心。就算没有西安事变,红军也有"第二次长征"的备用方案,不会坐以待毙。更何况,张、杨的反抗,本身就是民心的体现。坦白讲,我有时候会想,如果蒋介石当时能看清民心所向,历史会不会是另一番模样?毕竟,民心所向,才是决定历史走向的关键啊!