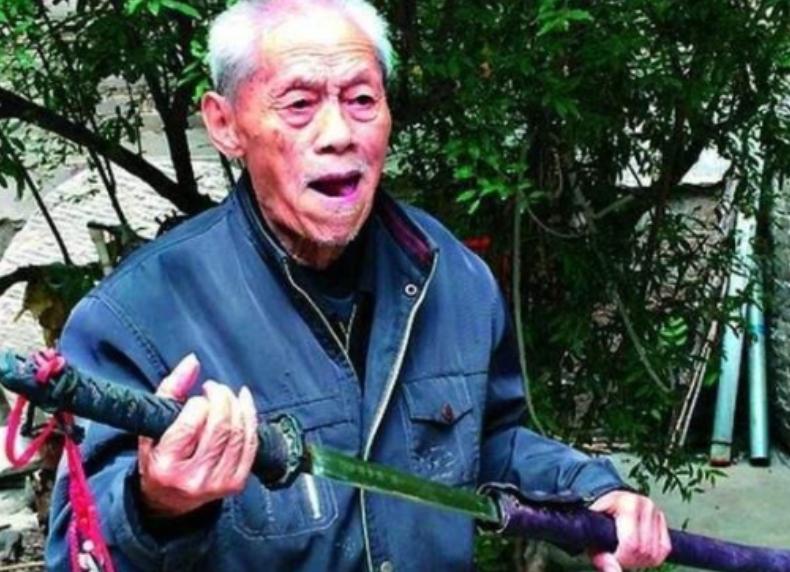

20世纪90年代,一名日本商人找到侯永胜的老家,指着他家里的一把旧刀,又看了看衣着寒酸的侯永胜,说:“我出20万买它。”侯永胜一听,立马沉了脸,不客气地赶人:“我不会卖给你,请你离开!” 在20世纪90年代的一个清晨,河南某乡村的静谧被一位外来客人打破。这位日本商人,穿着显眼的西装,手里拿着一张地图和几张照片,在当地人的指引下,找到了侯永胜的家。他的目光很快被屋内一把显得格外陈旧的刀吸引,这把刀早已失去了往日的锋利,但刀柄上依稀可见的痕迹,似乎诉说着不为人知的往事。 侯永胜,当时正忙于家中的农活,衣着简朴,看上去与他手中的锄头没有什么两样。日本商人上前,用生硬的中文开价:“我出20万买它。”侯永胜闻言,脸色顿时沉了下来,他的眼神中透露出一种坚定和不容置疑的态度,断然拒绝:“我不会卖给你,请你离开!” 这把刀,对于侯永胜来说,不仅仅是一件家传之物,更是他家族历史的见证。侯永胜的家庭原本平凡而普通,但随着抗战的爆发,一切都发生了改变。日军的铁蹄践踏了他们宁静的生活,家族之中也有人因此献出了宝贵的生命。这把刀,就是在那个动荡的年代中,侯永胜家族成员用来保家卫国的武器。 侯永胜年轻时怀揣着伟大的梦想,立志要为国家的解放事业做出贡献。尽管年纪尚轻,未能加入共产党的行列,但他的爱国之心不曾稍减。他加入了当地的游击队,用实际行动支持抗战。在资源匮乏的条件下,侯永胜和他的战友们只能利用手中有限的武器,哪怕是厨房里的菜刀,也成了他们反抗的工具。 在河南的腹地,一条小路蜿蜒穿过村庄,两旁是郁郁葱葱的竹林和稀疏的树木,为侯永胜和他的战友们提供了完美的隐蔽之地。每当黄昏降临,村庄周围的小路上只留下斑驳的树影和偶尔传来的虫鸣声,整个村落都被一种肃静而紧张的气氛笼罩。 侯永胜和他的队伍成员都是当地的村民,他们对这片土地了如指掌,知晓每一个能够提供掩护的角落,每一条能够迅速撤离的小径。他们利用这些地形优势,精心策划每一次伏击,确保能够在不被敌人发现的情况下,迅速接近并消灭目标。 在执行任务的过程中,他们常常利用竹林的掩护,悄无声息地接近小路。他们会提前挖好简易的掩体,或者利用树木和灌木丛作为遮挡,静如处子,动如脱兔。每个人都手持一把菜刀,这种平日用于切菜的工具,在他们手中却成了致命的武器。 当夜幕降临,一切都准备就绪后,他们就静静地等待,耳朵贴近地面,倾听着任何可能透露敌人行踪的声音。这种等待,往往充满了紧张和不确定性,但他们都学会了如何控制自己的呼吸,如何让自己融入周围的环境中,成为这片土地上的一部分。 当一名日本士兵无意中走进他们的伏击圈时,侯永胜会发出一个预先约定的信号,通常是一声短促的鸟鸣声。这是他们行动的信号,每个人都会从藏身之处跃出,迅速而决绝地向敌人发起攻击。他们的动作熟练而迅速,经过无数次的实战演练,每个人都能准确无误地完成自己的任务。 在这种极端危险的环境下,他们没有太多时间去考虑其他,唯有迅速解决眼前的敌人,才能保证自己和战友的安全。菜刀虽不及枪炮那般远距离致命,但在短兵相接的战斗中,它的锋利足以致命。 战斗结束后,他们会迅速搜查敌人的身体,收集任何有用的物资,特别是枪支和弹药。这些枪支和弹药对于他们来说,是非常宝贵的资源,能够在未来的战斗中发挥重要作用。 随着每一次伏击的成功,侯永胜和他的队伍深信,哪怕只有菜刀等简陋的武器,只要有智慧和勇气,就能够在抗战中立下功勋。这种信念在队伍中逐渐深化,成为他们坚持战斗的精神支柱。正是这样的信念,让侯永胜在面对日本商人想要高价购买他家中的日本武士刀时,毫不犹豫地拒绝了对方。 这把武士刀不仅仅是一件武器,它代表了侯永胜和他的战友们在抗战中的英勇与牺牲,是他们共同奋战的见证。这份荣耀和记忆,对侯永胜来说,远远超过了任何金钱的价值。因此,当那位日本企业家提出高价想要购买这把刀时,侯永胜的拒绝不仅仅是对一件物品的守护,更是对历史的尊重和对战友们的忠诚。 侯永胜深知,这把刀若留在家中,可能会引来更多贪图它的人,不仅仅是日本人,甚至还可能有其他图谋不轨之徒。他不愿意看到这样的情况发生,更不希望这把刀成为任何贪婪之人的玩物。因此,在那位日本企业家离开后,侯永胜做出了一个重要的决定——将这把日本武士刀捐献给了祖国。 他认为,只有将这把刀捐献给国家,才能确保它得到妥善的保护和尊重,同时也能让更多的人了解到这段历史,记住那些为国家独立和人民自由而战斗的英雄们的光辉岁月。这样的行为,不仅仅是侯永胜个人对国家的贡献,更是对那段战争岁月的记忆和对战友们英勇牺牲的最好纪念。 侯永胜将这把刀捐献给国家的消息很快在当地传开,人们对他的行为表示赞扬和敬佩。这把刀最终被收藏在一家历史博物馆中,成为抗战历史的见证,让更多的人能够了解到这段历史,感受到那个时代人民的不屈不挠和英勇斗争。