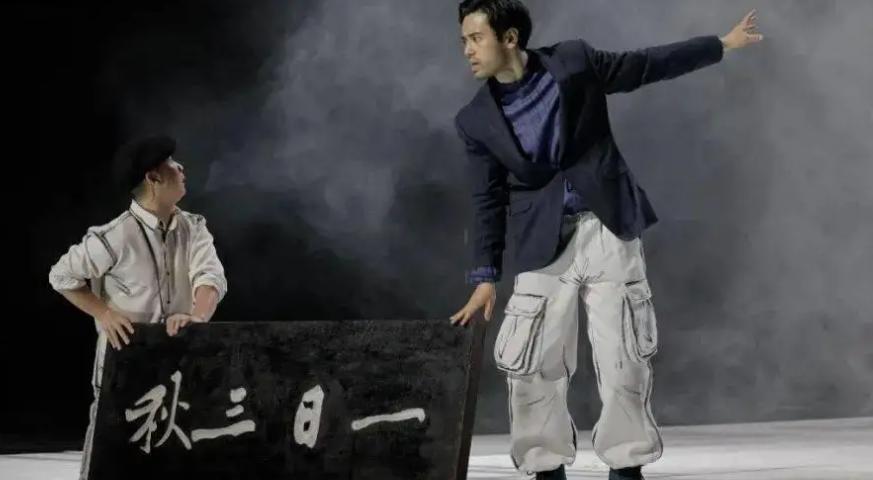

自刘震云开始小说创作以来,他的许多作品都与河南延津有着紧密的联系。 在纪录片《文学的故乡》中,他曾表示延津不仅是他的故乡,也是他小说创作的灵感源泉。 从《塔铺》、《故乡面和花朵》到《一句顶一万句》,再到最新作品《一日三秋》,延津一直扮演着这些文本发生的背景角色,成为他创作的“文学地理”。 《一日三秋》延续了刘震云先前作品中对“说得着”的人的探索与追求,同时也注入了新的元素,反映了他对乡土与乡民、幽默与严肃的深刻思考。 刘震云的作品中,《一句顶一万句》将追求“说得着”视为人生最终目标。 而在《一日三秋》中,“说得着”与“说不着”也成为决定人际关系亲疏的关键。 这种人难以找到,不常见面,即使一开始“说得着”,后来也可能变成“说不着”,生命的无常是“说得着”背后想要表达的主题之一。 陈长杰、李延生和樱桃是延津县风雷豫剧团的演员,三人常在一起表演《白蛇传》。 在剧中,李延生扮演许仙,樱桃扮演白娘子,陈长杰则扮演法海,陈长杰在演戏时经常讲笑话逗乐樱桃,因此两人“说得着”。 于是,樱桃嫁给了扮演法海的陈长杰。然而,两人婚后逐渐感到乏味,实际上是因为彼此之间已经“说不着”了。 最终,由于一场韭菜事件引发矛盾,樱桃选择了上吊自杀。 陈长杰和樱桃的儿子明亮小时候最喜欢听奶奶“喷空”,奶奶也很疼爱他,祖孙两人之间有着亲密的关系,可以说是“说得着”的。 奶奶去世时,明亮错过了火车,花了两个月的时间边讨饭边问路走回了老家延津,去奔丧。 长大后的明亮与从北京打工回来的马小萌相遇,两人倾诉内心的烦恼后,发现彼此都不幸福,并因了解彼此的“缺点”而产生了共鸣。 于是建立了深厚的联系,最终两人结为夫妻。由于“说得着”的关系,陈长杰再婚后在武汉举办婚礼之前写信邀请老搭档李延生前去参加。 李延生与樱桃原本也有一定的交流,因此樱桃的亡魂选择“附体”在李延生身上,要求他带自己去武汉找陈长杰,以便安葬。 《一日三秋》的灵感来源于《诗经·采葛》中的“一日不见,如三秋兮”,原意是表达对某人的思念之情。 在小说中,提到了“一日三秋”两次,第一次是在“我”去六叔家看他的画作时,发现一幅十米长卷上画了一家店铺,门头的牌匾上写着“一日三秋”四个字。 六叔解释说,当天画画时门匾的地方留得太小了,无法写出笔画密集的字,只好写简单的“一日三秋”,这种解释听起来既随意又荒诞。 第二次提及是木匠老晋在雕刻门匾时,一位走进院子的客人给了他出主意:“把这句话放到门头上,意思就变了。 不是说人与人之间的关系,而是说人与地方之间的关系,这里生活一天,胜过在别处生活三年。” 客人的本意固然是美好的,寓意在这里生活得自由自在,不知不觉中日子就过去了。但同样可以这样解读——在这里度过一天,就如同经历了三年一样漫长、煎熬。 从陈长杰和明亮等人的遭遇来看,第二种解释更为贴切。陈长杰与前妻樱桃因为一把韭菜引发争执后,樱桃上吊自杀,陈长杰为避免乡民议论而离开延津去武汉投奔舅舅。 父亲陈长杰逃离了延津,三岁的明亮也只好跟随父亲南下,直到奶奶去世时才一个人跑回家乡。 之后明亮与马小萌在延津结婚,但不久县里传出马小萌五年前在北京失足的小卡片,马小萌觉得丢脸选择上吊自杀。 明亮及时赶到救下她,但夫妻二人觉得无颜留在延津生活,只得离开去西安谋生。 正是他们生于斯长于斯的故乡延津,却无法让子女们在此安居乐业,他们在这里快乐少、烦闷多,最终被逼迫离开故乡到别处谋生。 明亮甚至经历了几番波折,仍未能留在延津,故乡已经使他感到畏惧和绝望。 明亮离开故乡多年后再次归来却发现物是人非,与记忆中美好的印象大相径庭。 明亮独自从武汉回到故乡延津后,努力尝试各种方法留在家乡生活,但妻子马小萌却被同乡香秀出卖,小萌不堪回首的往事传遍了延津县城。 夫妻俩对家乡人倍感失望,受舆论压力迫于无奈,只好离开故乡。 与杨百顺为了找人、李雪莲为了纠正一句话而主动走出延津不同,陈长杰和明亮夫妇是被迫离开的。 因为人具有社会属性,“树活一张皮,人活一张脸”,在名声受损之后,无法再面对乡里乡亲的目光,只能选择换个陌生的环境开始新的生活。 具有戏剧性的是,陈氏父子的境况竟有些相似:两位妻子都曾自杀,因名誉受损而无法继续在家乡延津生活,只得远走他乡。 作家在《一日三秋》的前言中这样写道:“因为只有离开延津的人,才能更深刻地了解延津。” 离开故乡后,关于故地的人和事就只能成为永恒的回忆,回忆起的往事,无论是开心还是难过,随着时间的流逝都化为了乡愁。