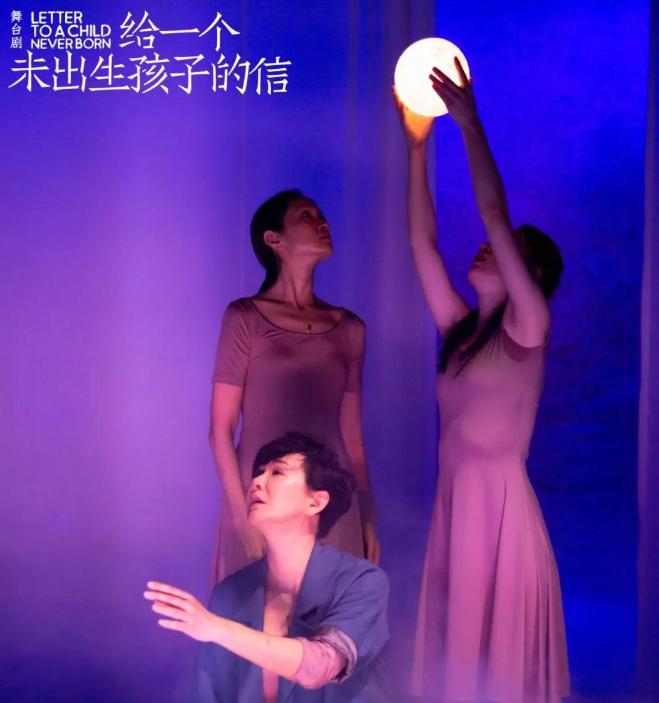

《给一个未出生孩子的信》是意大利作家奥里亚娜·法拉奇在1975年发表的一部小说,它以第一人称的形式,讲述了一位职业女性在未婚怀孕后的心路历程,及其在决定是否生下孩子时所遇到的道德、情感和社会压力。 小说中的女主人公经历了深刻的内心挣扎,书信体的形式让读者能够紧密跟随其内心的变化,体验她的恐惧、怀疑、矛盾和爱。 这部作品发表之时,正值妇女解放运动兴起,以及意大利社会关于堕胎合法化的激烈争议。 它并不直接描写1975年的那场大规模的场景,但显然与当时为争取流产自由权利的社会背景有关。 《给一个未出生孩子的信》被改编为舞台剧时,导演的选择使得原著中的“我”分裂为三个不同的角色,每位女演员呈现了该角色不同的社会身份和心理状态。 黄芳翎饰演的职业女性,代表了“我”在职场上的身份,是当代女性在事业和个人生活之间权衡抉择。 麦朵饰演的单身妈妈,代表了“我”作为一个即将成为母亲的身份,是女性在面对孕期各种压力与期待时的内心感受。 沈佳妮饰演的反思者和其他角色,不仅反映“我”的内心世界,还通过饰演不同人物来呈现外部世界对“我”的影响。 通过三个演员的共同演绎,“我”的身份得以扩展并且彼此相互重叠,使得舞台上的“我”变得更加立体和动态。 采用倒叙方式的舞台演出和“生命的陪审团”的出现,让观众看了有着很强的紧迫感和冲突。 紧接着通过人物陈述和回忆展开了故事的全貌,引领观众逐步了解导致这一审判场景的情节。 在这个舞台设置中,各个关键角色——从男医生、女医生、胎儿父亲、女友、男上司,到“我”的父母都以投影的形式一一呈现。 这些都是在“我”的内心世界发生的场景,审判不是外部的、法律意义上的,而是主人公自我审视和内心挣扎。 投影使各个人物变得如同内心的幽灵,他们的出现不稳定,时而清晰时而模糊,这些模糊和清晰的画面,像是流淌的意识,这是内心声音和社会预期对主人公决策的干扰和影响。 随着白色帘布的拉开,开始了回忆的场景,观众被带回到“我”发现怀孕的起点,逐步揭示了“我”所经历的各种现实波折和内心挣扎,这种叙事方式让观众仿佛跟着主人公一起经历她的生活,领悟她的选择和遭遇。 最后剧情再次回到审判场景,这时候以胎儿的证词作为演出的终结。 “我”代表了许多被社会边缘化的未婚母亲,她们因为身份和选择而遭受偏见和孤立。 这不但体现了一种对传统性别角色的批评,而且呈现出现实中的社会文化问题,女性负有不成文的生育责任,而在遭遇困难时却常常缺乏足够的社会支持。 流产事件后,周围的人物变身为法官和证人,这也是在暗示在某些欧洲国家,女性的生育权利并未得到充分的尊重和保障,她们不仅要承担生育的身体和心理负担,还要面对社会审判。 最后三位女演员撕开带有象征性的墙壁纸,释放出的无数红色圆球,红色往往与活力、热情和生命力等意象相联系,这是生命、希望、梦想和可能性的象征。