当高考志愿填报沦为生意场,张雪峰成了那个被“捧上神坛”的操盘手。

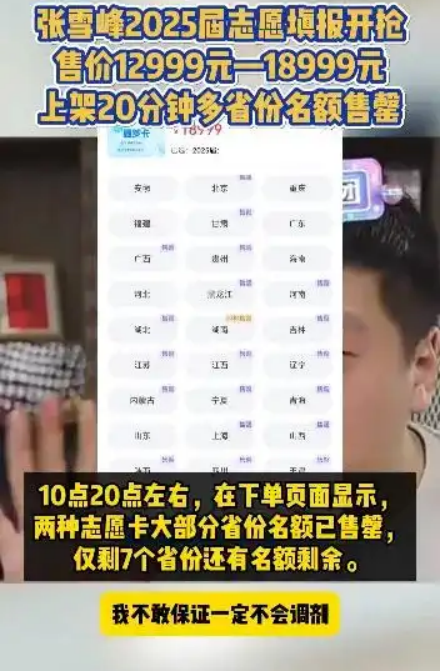

他一手打造的志愿填报服务,以12999元的“梦想卡”、18999元的“圆梦卡”标价,将未来明码出售。打着“底层学子代言人”的旗号,收割着无数家长望子成龙的焦虑。直播间里,他拍着胸脯高喊“对得起大家,对得起社会”,转身又轻描淡写地表示自己没有消费欲望,每天只穿那几件衣服,可他绝不会在直播间告诉你,他的志愿填报服务、教辅图书乃至各种培训班比一些同行卖的要贵得多,正如网友戏评“含泪赚几亿”。

01

家长们花大价钱购买志愿填报服务,看中的往往是张雪峰所描绘的“美好就业蓝图”。但花钱买来的志愿真的靠谱吗?就业市场的变化速度远超想象,今天热门的专业,或许四年后就面临饱和,十年后甚至可能被新技术取代,这就是时间的残酷。翻看张雪峰四年前出版的《名师张雪峰手把手教你填报高考志愿》,信誓旦旦推荐的热门专业有新闻传播学以及编导、土木工程、建筑类……如今却因行业发展变化,就业形势急转直下。更重要的是,家长们一味追求“钱景”,而忽视孩子的内心兴趣,本质上是在耽误孩子的人生。一个对专业毫无兴趣的学生,即便进入所谓的“热门专业”,在大学期间也很难投入学习,不仅难以取得好成绩,更可能陷入迷茫和焦虑。

02

志愿选择从来不是高考结束后临时抱佛脚的事情,而应该是贯穿孩子教育全过程的持续探索。在小学和初中阶段,家长和学校就应该注重培养孩子广泛的兴趣爱好,通过各种实践活动和课程,帮助孩子发现自己的天赋和热情所在。到了高中,除了应对高考,更应该引导孩子思考未来的职业方向,将学习与就业进行适度结合。然而,现实中不少学校和家长,将学校完全变成了应试的“战场”,孩子每天疲于刷题,却从未有时间思考自己真正喜欢什么、擅长什么。教育的本质是育人,不是把孩子培养成只会考试的机器,只有让孩子在学习过程中逐渐明晰自己的人生方向,才能让他们在未来的道路上走得更坚定。

03

现实中有太多人陷入抑郁、找不到人生方向,很大程度上就是因为从小到大只被灌输“考高分、选热门专业、找高薪工作”的观念,却从未真正探索过自己的内心。即便毕业后获得了高薪工作,也时常感到压力和迷茫,因为他们从事的并非自己热爱的事业。工作不再是实现自我价值的途径,而仅仅是谋生的手段,这样的人生又谈何幸福?在AI技术飞速发展的今天,许多重复性、规律性的工作正在被机器取代,只有那些真正热爱工作、能发挥创造力的人,才能在未来的职场中立于不败之地。人生不是短跑而是一场马拉松,前期再风光又如何,何如获得持久的幸福感才是我们一生需要研究的课题。

04

反观一些发达国家的教育经验,或许能给我们一些启示。在芬兰,学校从小学就开始设置“现象教学”课程,打破传统学科界限,让学生在实际问题的解决中探索自己的兴趣和能力。美国的高中则提供丰富多样的选修课程和社团活动,鼓励学生尝试不同领域,发现自己的特长。日本的职业教育贯穿整个基础教育阶段,学生可以通过实习和体验,提前了解不同职业,为未来的志愿选择和职业发展做好准备。

这些经验都在告诉我们,尊重孩子的兴趣、注重教育的持续性和实践性,才是培养适应未来社会人才的正确方向。 志愿填报是孩子人生的重要转折点,但它绝不是一场可以靠花钱和“造梦”就能轻松应对的考试。家长们与其把希望寄托在高价志愿填报服务上,不如多花时间了解孩子的内心需求,陪伴他们探索未来的可能性,别让孩子的未来由机构五花八门的“志愿服务”定义。只有这样,才能避免让志愿填报成为一场动辄上万的“豪赌”,真正为孩子的未来负责。