观音像深度解析:从经典源流到中国化的类别与性别演变

一、开篇总述:慈悲化身的信仰根基

观音菩萨梵名 Avalokiteśvara,别称观世音、光世音、观自在等,以 “菩提为因,大悲为本”,循《法华经・普门品》“寻声救苦” 之旨,化现三十三种形貌度化众生。作为跨宗派的普遍信仰,其图像体系随历史发展形成显教、密教、中国化三大脉络,最终成为中国佛教艺术中最具民族特色的符号之一。

二、信仰源流与经典支撑

1、传播历程

晋太康七年(286):竺法护译《正法华经》,观音信仰正式传入中国;

四世纪末:谢敷编撰《观世音应验记》,可见信仰已广泛流行;

唐宋后:灵验故事、传说层出不穷,推动信仰普及;

元明清:戏曲、宝卷、小说加持,普陀山逐渐成为核心道场;

至今:“家家观世音” 的文化现象延续,造像艺术沉淀千年智慧。

2、核心经典

显教核心:《法华经・普门品》《华严经・入法界品》《阿弥陀经》《观无量寿佛经》《心经》;

密教经典:《十一面神咒心经》《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》《不空羂索神变真言经》;

本土衍生:《高王观音经》《观世音三昧经》等伪经,以及宋代后各类宝卷、话本。

三、观音像三大核心类别

(一)显教观音:循经造像,救苦为本

核心特征:遵循印度佛教传统,以 “救苦救难”“西方净土胁侍” 为主要形象,兼具法华系与净土系特色。

经典依据:《法华经・普门品》“千处祈求千处应”,《观无量寿佛经》“冠有化佛” 的标识;

代表造像:

救难场景类:阿旃陀石窟第 4 窟浮雕(救象难、火难等)、敦煌莫高窟 303 窟经变画(三十三相化现);

净土胁侍类:阿弥陀三尊组合(与大势至菩萨共侍阿弥陀佛),西夏来迎图(持莲台接引往生者);

本土创新类:南北朝 “杨柳观音”(持杨柳枝 + 净瓶,源自《请观音经》)、华严系观音(岩石座象征普陀罗迦山净土)。

(二)密教观音:真言加持,形相庄严

核心特征:唐代密教兴起后流行,多具多面、多臂特征,象征 “普度众生” 的广度与威德。

代表造像:

十一面观音:三面慈相、三面嗔相、三面菩萨面(狗牙上出)、一面暴笑面、顶上佛面,各花冠嵌阿弥陀佛;

千手千眼观音:千手各持器物(日月、剑戟、净瓶等),千眼观照众生,亦有四十臂简化版(每臂救渡二十五界众生);

马头观音:现愤怒相,降伏三毒烦恼,持念珠、莲花等显密交融的器物。

(三)中国化观音:本土创新,世俗凸显

核心特征:突破佛经记载,融合文学传说与民间信仰,明代完成本土化改造,世俗性取代神性。

发展脉络:

宋代:鱼篮观音、白衣观音等形象出现,大足北山十三观音窟(持物各异,不见于经典);

明代:造像黄金时期,皇家推崇 + 民间创新并行:

① 皇家专属:九莲观音(仿李太后形象,螺髻、璎珞、九莲环绕,颁赐天下寺院);

② 成套造像:二十四相、三十二相、五十三相观音,含 “长发洋人观音”(受利玛窦来华影响);

③ 经典本土形象:水月观音(山林静坐,受文人画高士题材影响)、送子观音、马朗妇观音;

关键特征:场景生活化(瀑布溪流、山林间)、姿态安详、水墨 / 白描为主要形式。

四、核心疑问:观音是男是女?

早期形象:唐以前多为男相,戴逵《观音》“其相天男”(米芾《画史》记载);

性别演变:宋代始现女相,文人以 “美人” 形容,《西厢记》喻崔莺莺为 “水月观音”;

元代传说:附会 “妙庄王女”,女相逐渐普及;

核心共识:观音 “无形无相”,《普门品》载 “应以何身得度,即现何身”,男女相皆为化现,本质超越性别;

文人观点:胡应麟、谢肇淛认为 “成佛无男女相”,女相是世俗化的变相呈现。

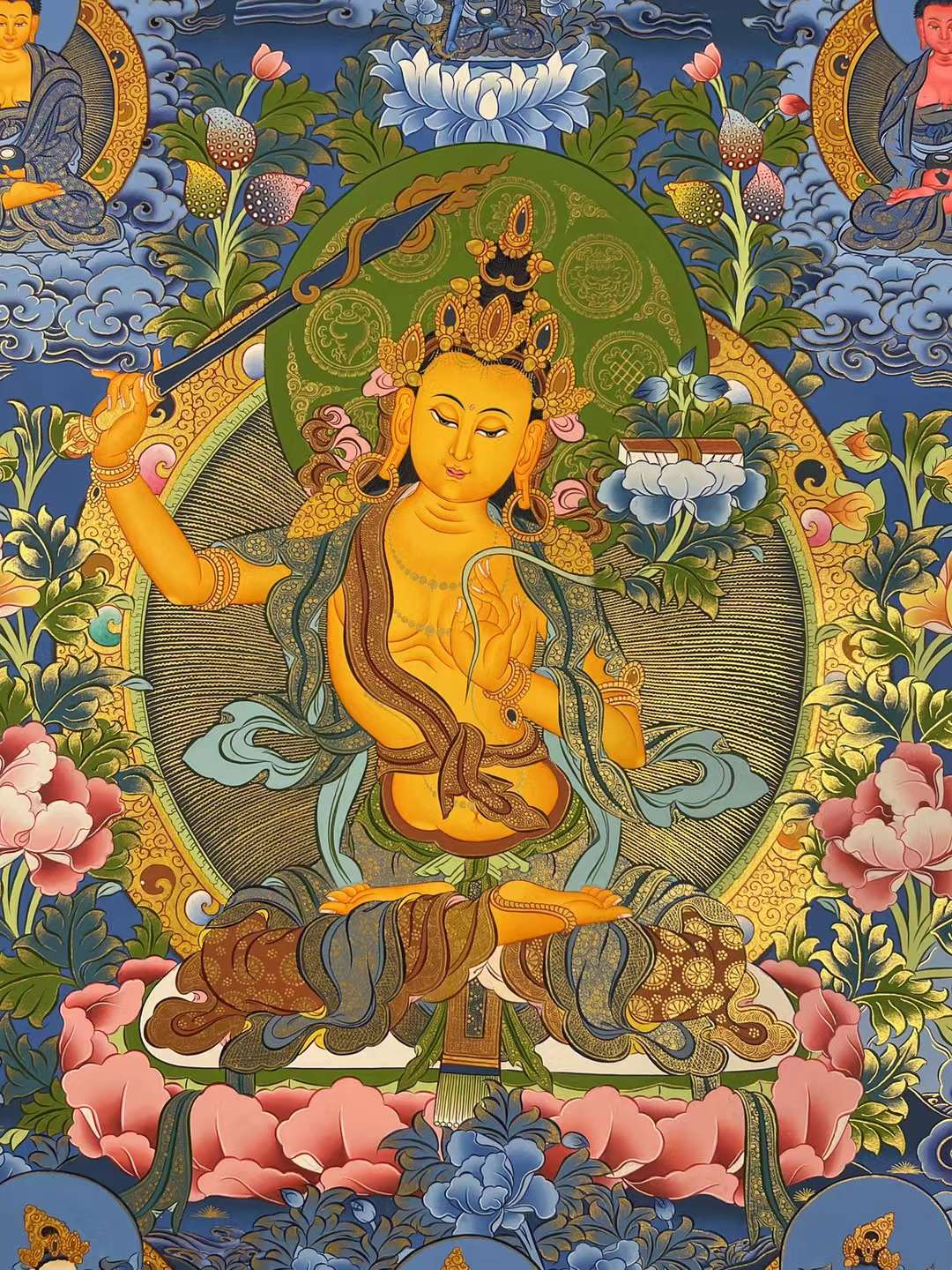

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为153-454978的文殊菩萨唐卡:

评论列表