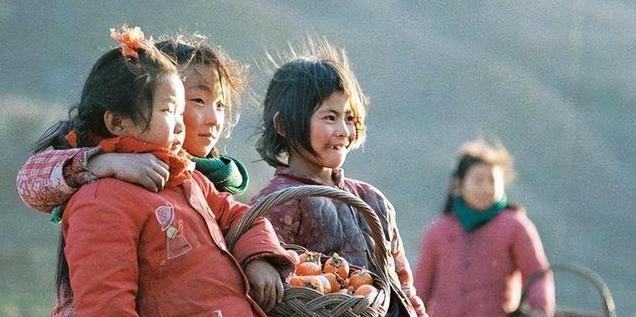

很多人不理解,为什么生产队时那么穷、那么苦、甚至人连一件像样的衣服都穿不了,可每家还是能养好几个孩子,而现在一个家庭连养活一个孩子都难呢? 越来越多人感叹:“现在年轻人都不愿意生孩子了,我们那会儿哪像现在啊!” 明明现在生活条件更好了,反而压力还不如生产队时期。现在说起来很多人可能会想到贫穷、艰苦这样的词。 但虽然生活条件简陋,但那时候的人们却能养活多个孩子。记得上学时候很多同学都有七八个爷爷奶奶。 为什么那时候人们愿意,也能够养育多个孩子呢?原因其实很简单,劳动力需求和传统观念。 那时候的农业生产主要依靠人力,孩子多意味着劳动力多,可以帮助家里干活,增加收入。 小时候经常看到邻居家的孩子们在田里帮忙,虽然年纪小,但已经能够承担一些简单的农活了。 “多子多福”的观念在那时候根深蒂固。人们相信,子女越多,未来的幸福就越有保障。 现在想来,这种观念可能有些过时,但在当时的社会环境下,确实影响了人们的生育选择。 除了这些因素,生产队时期的社会环境也为多子女家庭提供了支持。邻里之间互帮互助是常事,大家就像一个大家庭。 我记得小时候,经常是这家帮那家带孩子,那家帮这家干农活,大家互相照应。这种氛围,让养育孩子的压力在一定程度上得到了分散。 还有当时的教育和医疗成本相对较低,这也减轻了家庭的负担。小编父母上学的时候,学费真的很便宜,一学期也就几块钱。 看病也是,小病小痛在村里找个赤脚医生,花不了几分钱就能解决。这种低成本的社会服务,让即使是贫困家庭也能维持基本生活,甚至养育多个孩子。 但是这种情况在改革开放后发生了巨大的变化。80年代末期的改革开放,可以说是给了中国社会一记重拳,彻底颠覆了原有的生活方式和社会关系。 人们开始离开土地,进城务工。原本紧密的邻里关系被打破,大家都忙着赚钱,互帮互助的传统逐渐淡化。 我记得当时村里很多人都外出打工了,留下的多是老人和孩子,这种“留守”现象对家庭结构产生了深远影响。 随着社会的发展,现代家庭面临的问题变得更加复杂。不像从前,现在的父母不仅要考虑孩子的吃穿,还要操心教育投入、心理健康等诸多方面。 拿教育来说,现在的家长们为了孩子能上好学校,不惜重金购买学区房,报各种补习班。 身边很多孩子小学三年级就开始学奥数、英语,周末基本被各种兴趣班占满了。这种教育投入,对很多家庭来说都是一笔不小的开支。 除了教育,医疗成本的上涨也让很多家庭感到压力。现在看个小病可能就要花几百块,如果是大病,没有医保的话,很可能会让一个家庭陷入经济困境。 在这种情况下,很多年轻人因为经济压力不敢结婚生子。我认识的一对年轻夫妻,两人都是大学毕业,工作也不错,但是一直不敢要孩子。 他们说,光是买房的贷款就让他们喘不过气来,更别说养孩子了。 面对这种情况,政府也在尝试通过政策来鼓励生育。2021年,我国正式实施三孩生育政策,这个政策的出台,反映了国家对人口问题的重视。 但是从目前的情况来看,效果并不明显。 答案很简单,养育成本太高了。即使政策允许生三个孩子,但是如果养不起,谁会去冒这个险呢? 面对这样的生育困境,我们该怎么办呢? 或许可以从社会层面重建互助机制。虽然我们不可能完全回到生产队时期那种紧密的邻里关系,但是可以通过社区活动、育儿互助小组等方式,让年轻父母们能够得到更多支持。 政府应该进一步完善社会福利体系,特别是在教育和医疗方面。比如,可以增加公立幼儿园的数量,提高医疗保险的覆盖范围,这样可以有效降低家庭的养育成本。 最后,我们每个人也需要调整观念。养育孩子不应该成为一种负担,而应该是一种幸福的体验。 也许我们可以从生产队时期的简单生活中学到些什么,不必事事追求完美,给孩子和自己都留些喘息的空间。 解决生育难题需要政府、社会和个人的共同努力。虽然我们不可能,也不应该完全回到过去,但是我们可以从历史中汲取智慧,找到适合现代社会的解决方案。 相信只要我们共同努力,一定能够找到平衡点,让生育不再成为年轻人的负担,而是人生的美好选择。