临书中应该存在创作因素。

临摹,始终是书法学习和提高的重要的手段之一。 但是,很多人可能都有这样的体会:从临摹到创作有着一个十分艰难复杂的过程,并不是临得“像”就能写出好作品的。因为写得和某人某帖“惟妙惟肖”也仅仅只能称为背临,并非是真正的创作。而离开传统典范,随心所欲地乱写,也决不可能创作出有艺木价的作品。所以,在临摹与创作之间,应该有一个不可缺少的中间环节,那就是临书的再创作。

在学习掌握范本的基本笔法及其构造(结构、行气、通篇布白)的过程中,首先要求形似,但这就要求范本要相当清晰,能达到这样的要求的除了墨迹以外,只有为数不多的隋唐碑刻。而大多数隋唐以前的石刻或因刻工失真,或因年久风蚀,难以窥见清晰的笔法,甚至有些结构也模糊不清了。因此,那些风蚀而模糊不清的碑版、摩崖并不适合初学者临摹、学习。

常看到有些学书者临墨迹或唐碑有较好的功底,但一旦离开范本的规范,作品就无所适从,这种现象一方面可能是缺少“字外功夫”的原因,而另一方面可能就和缺乏“临书再创作”训练有关。

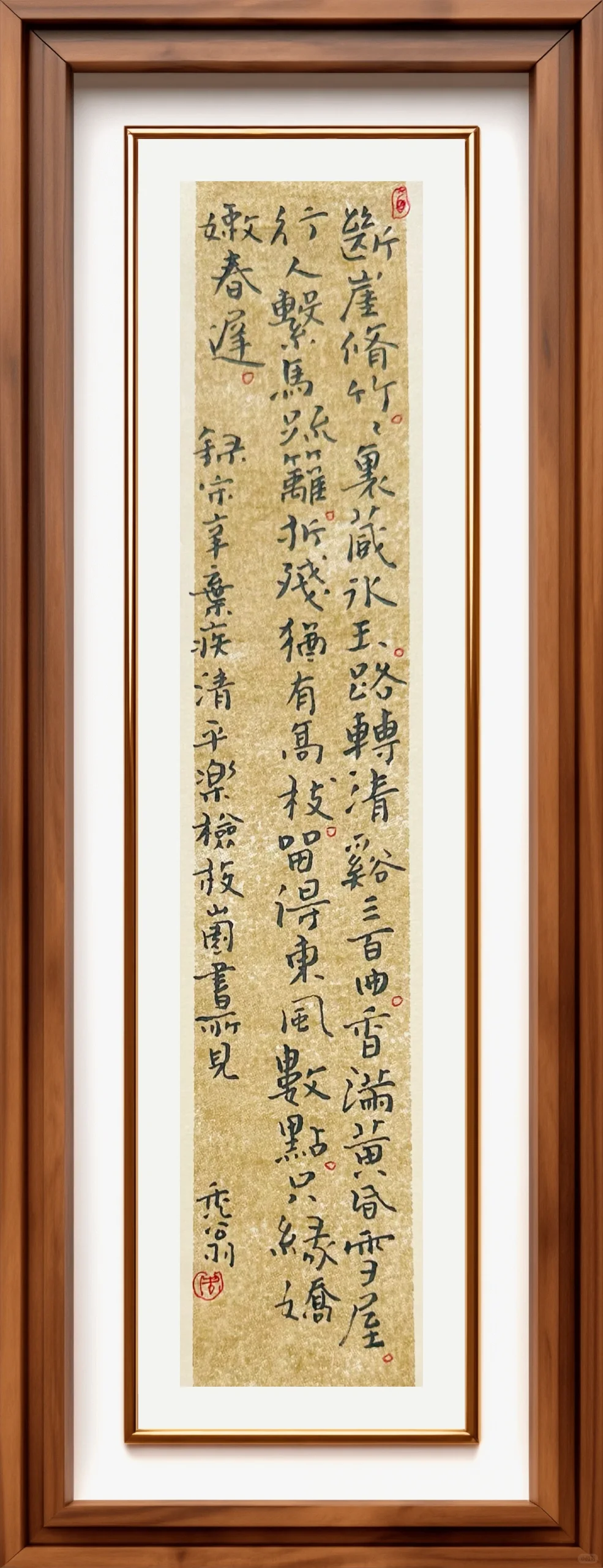

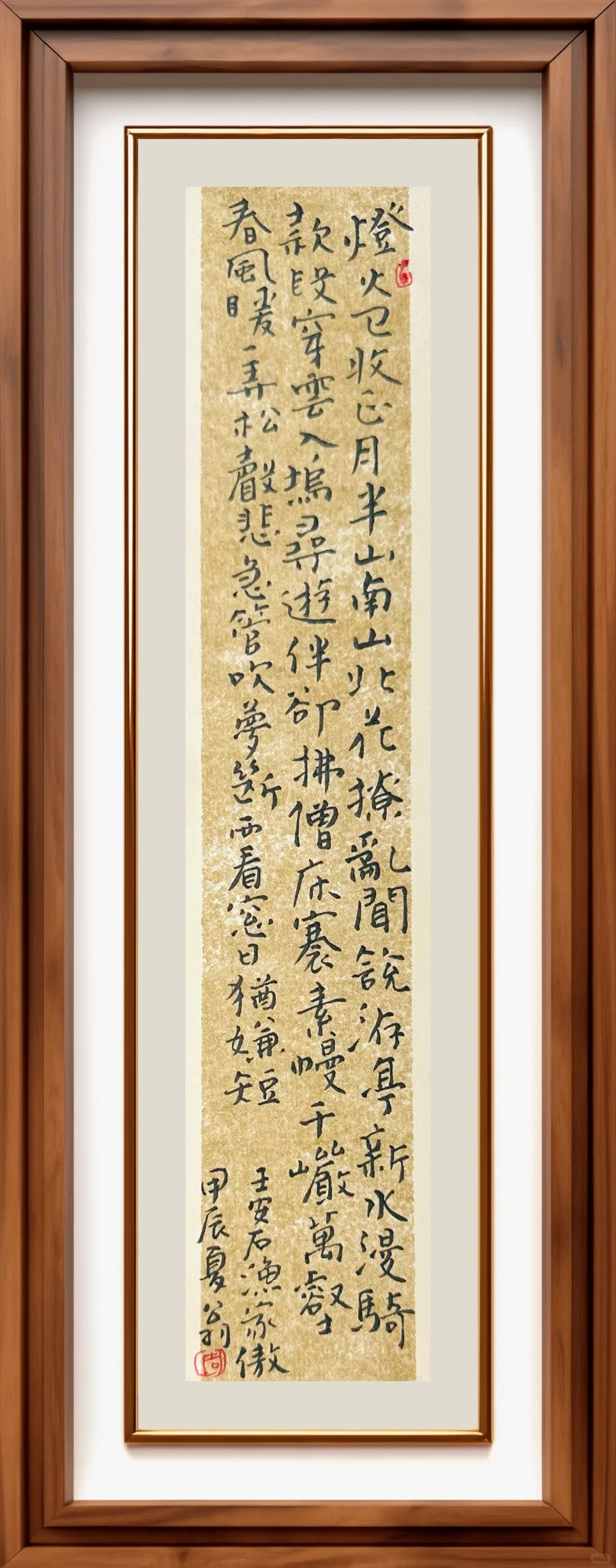

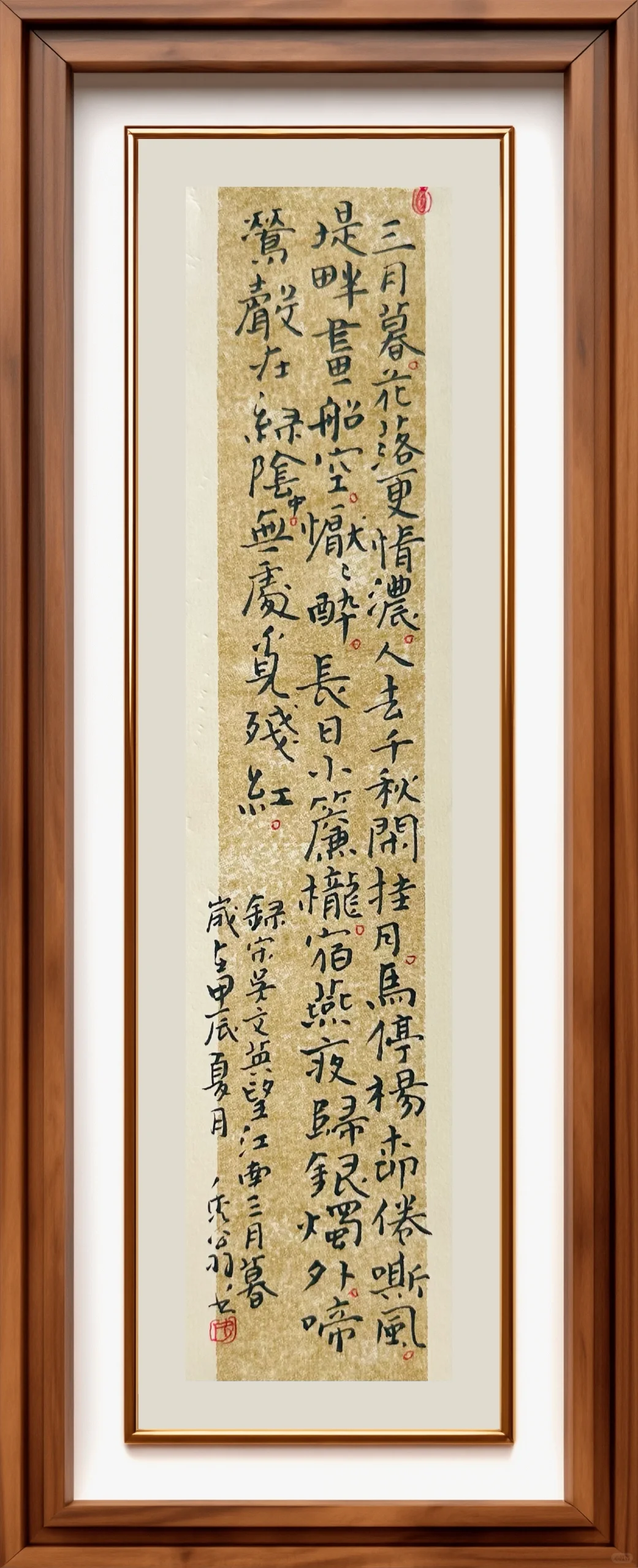

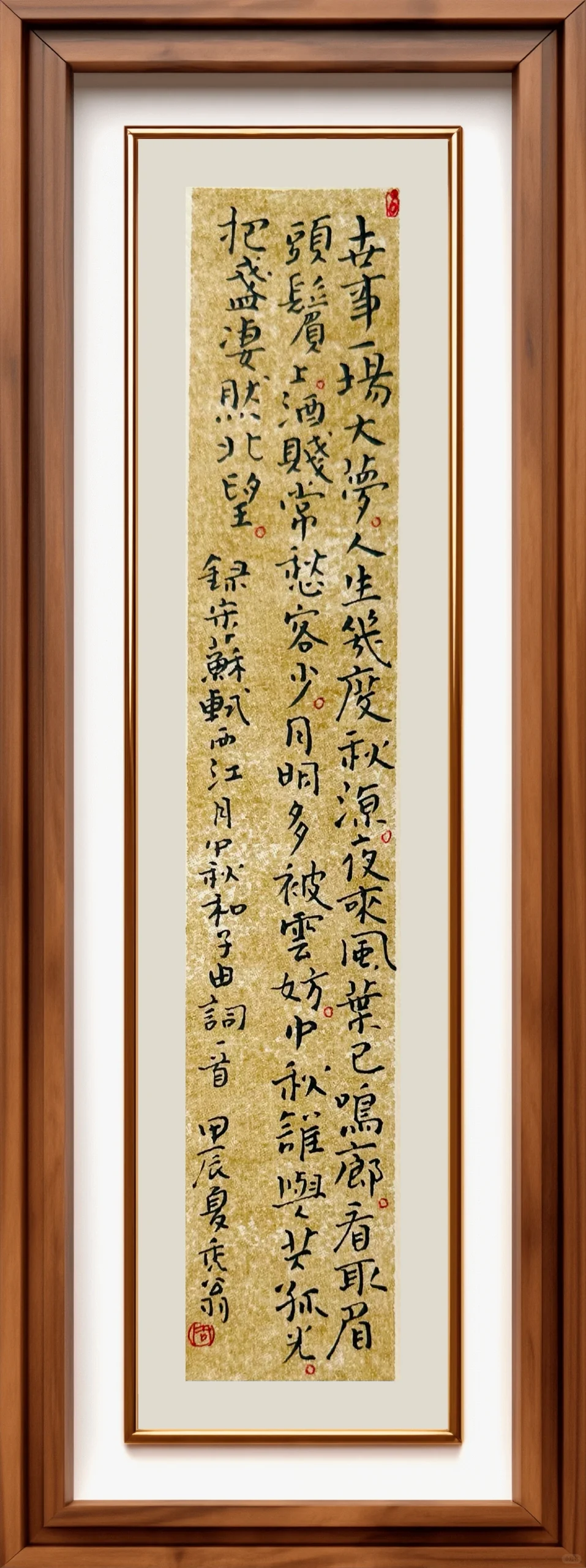

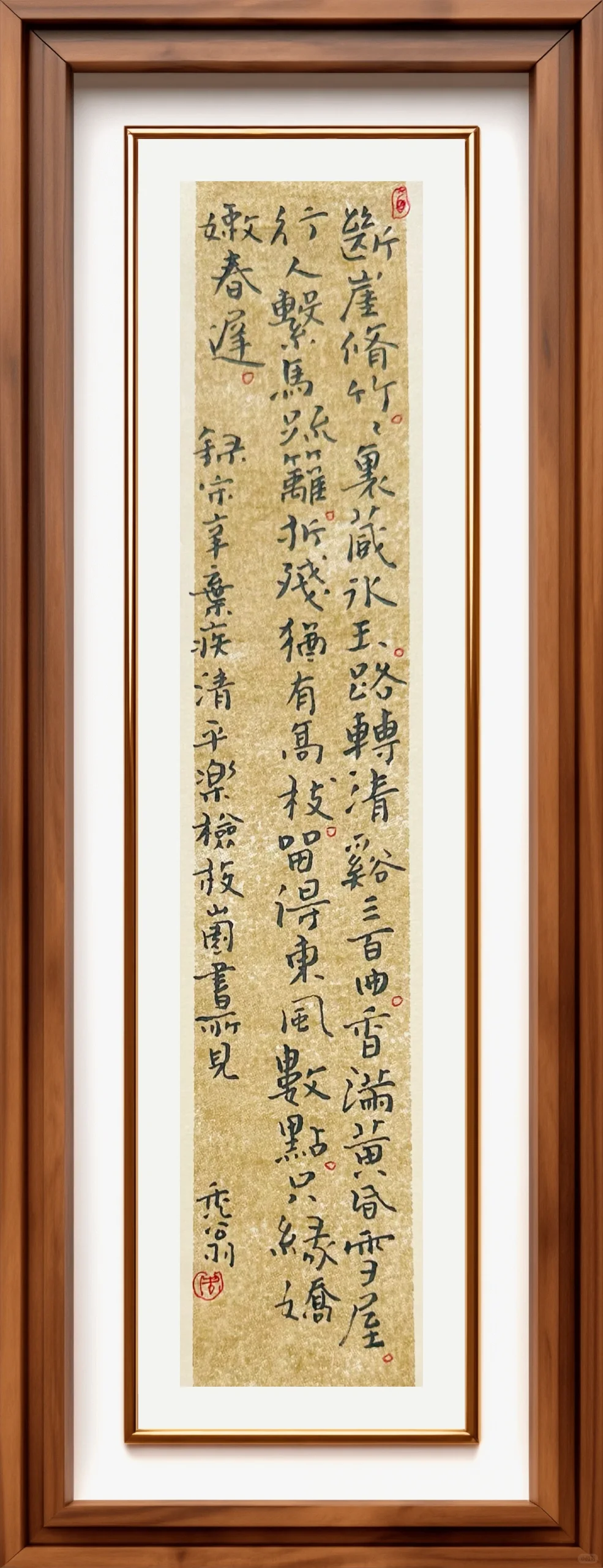

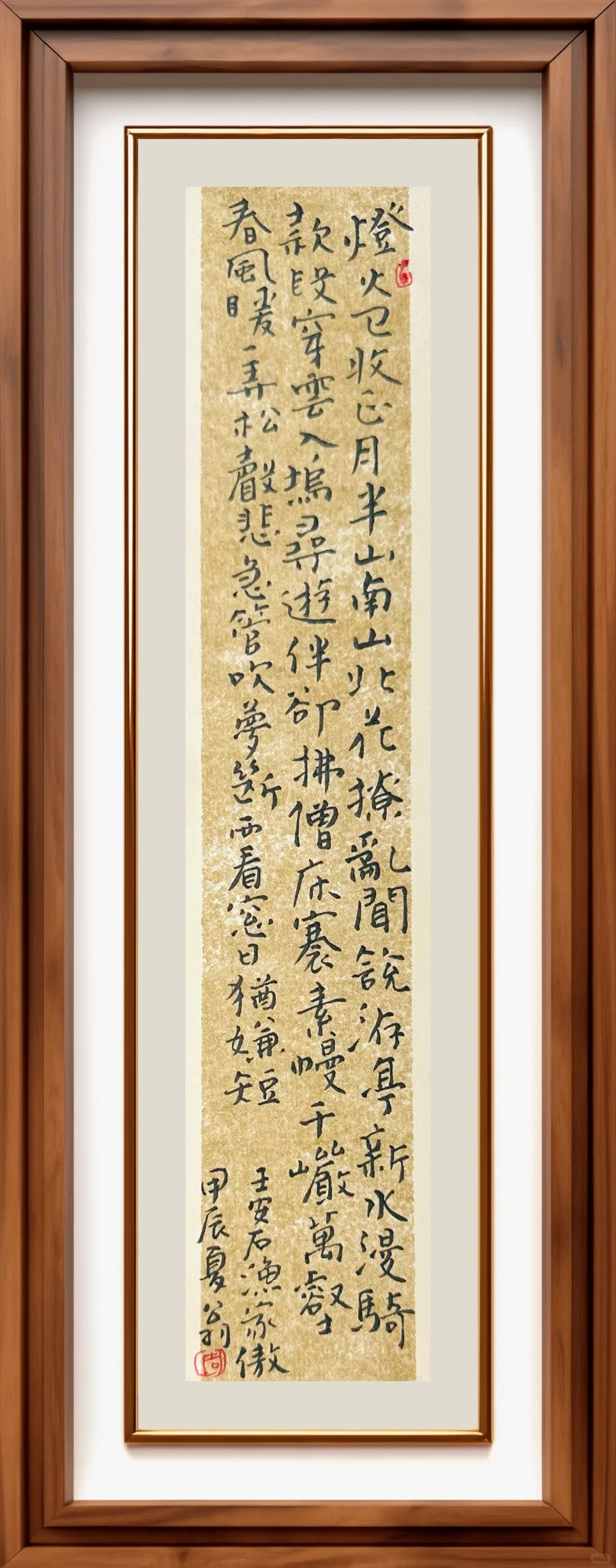

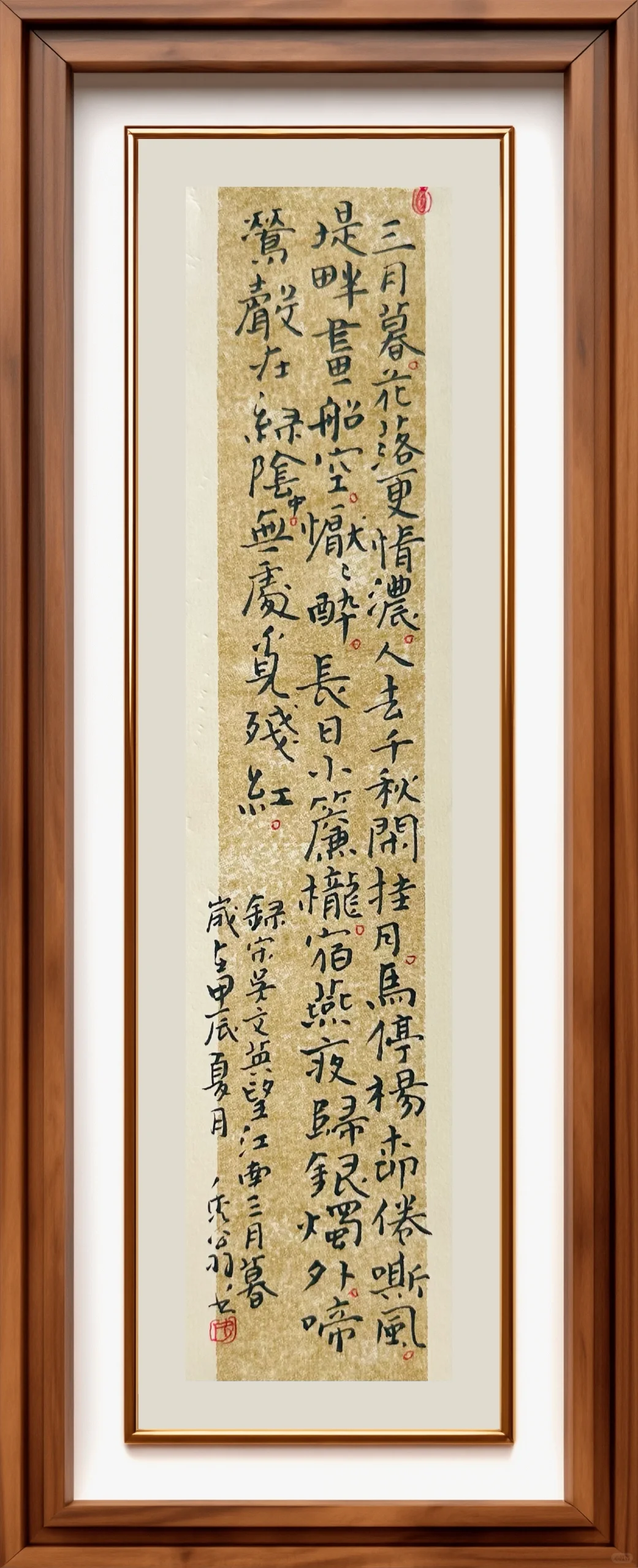

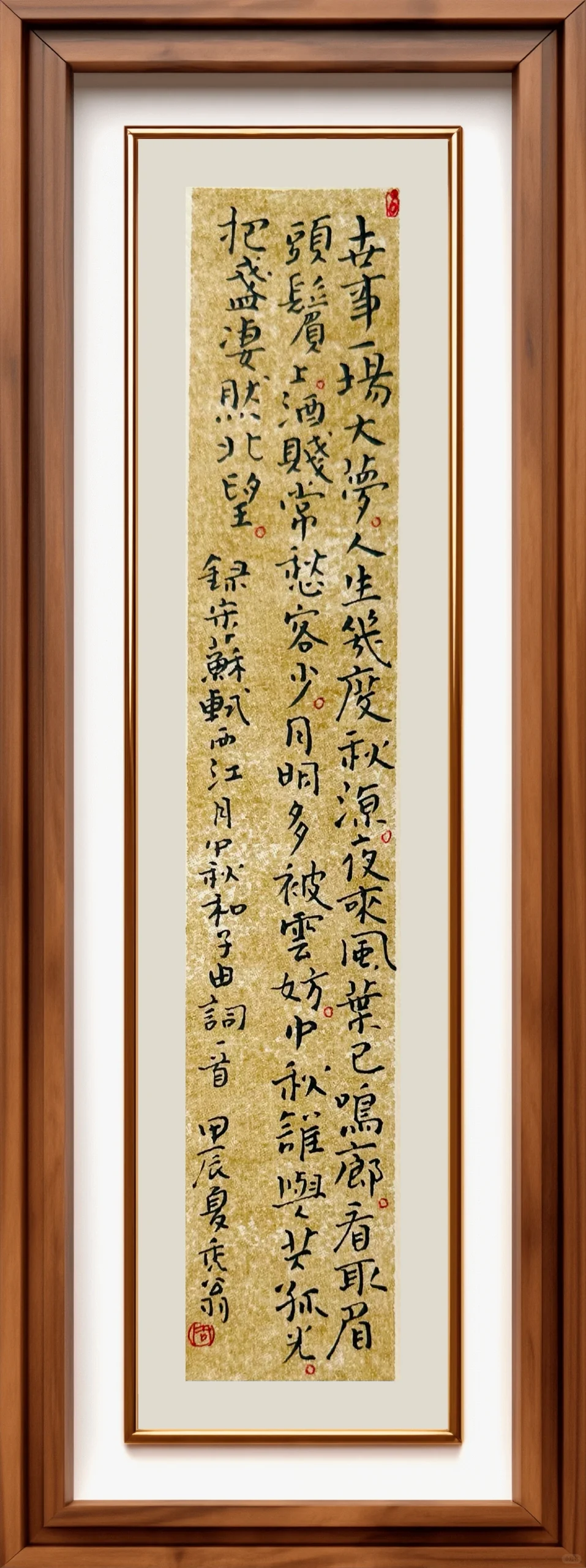

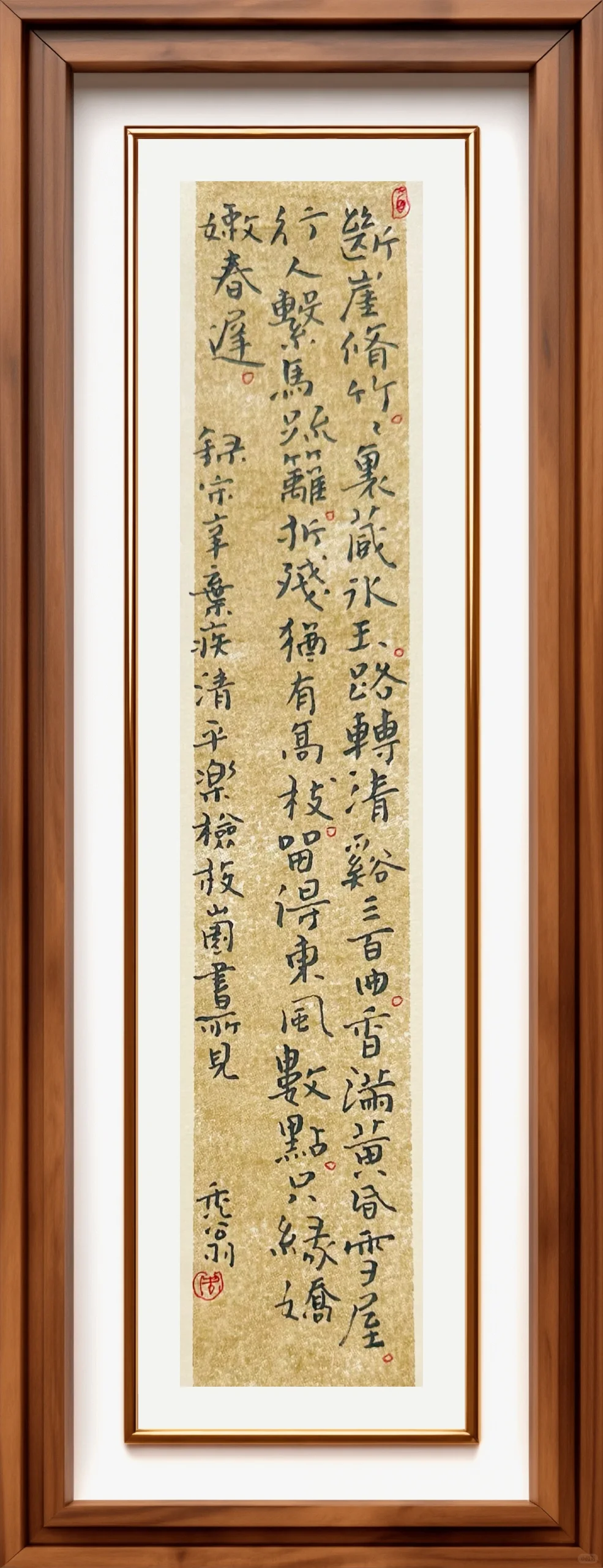

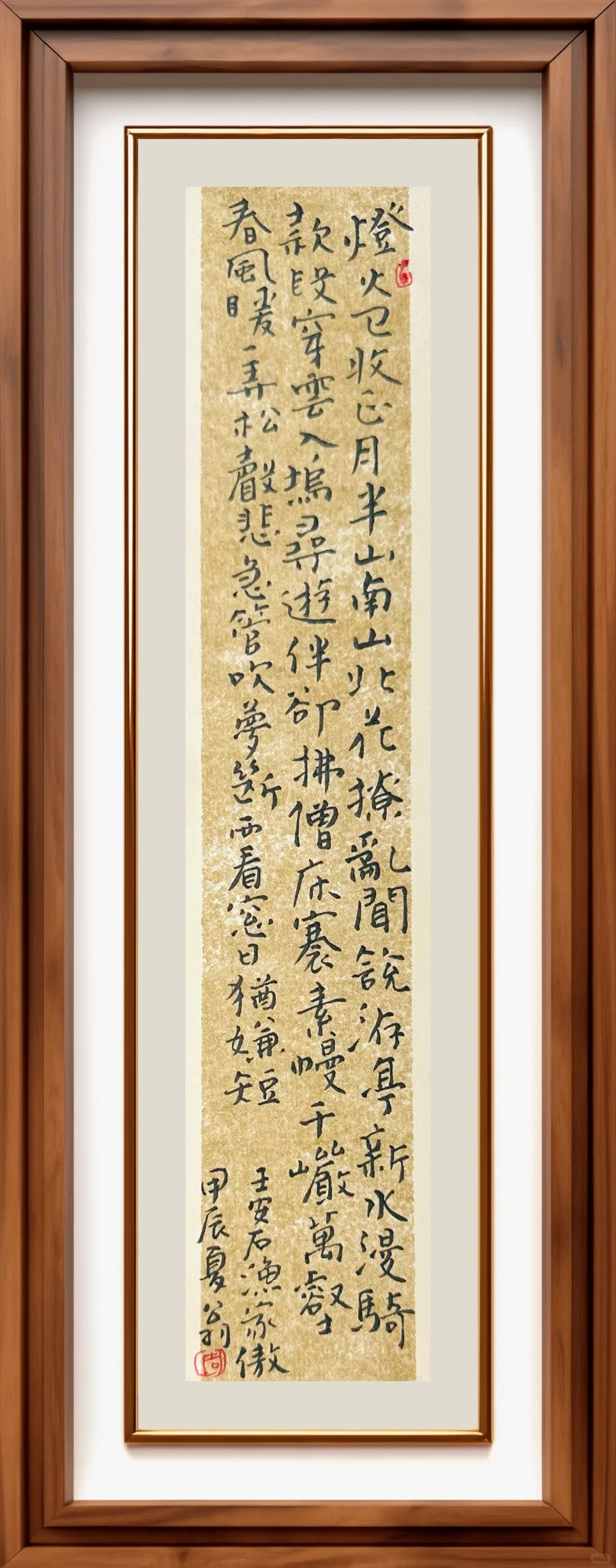

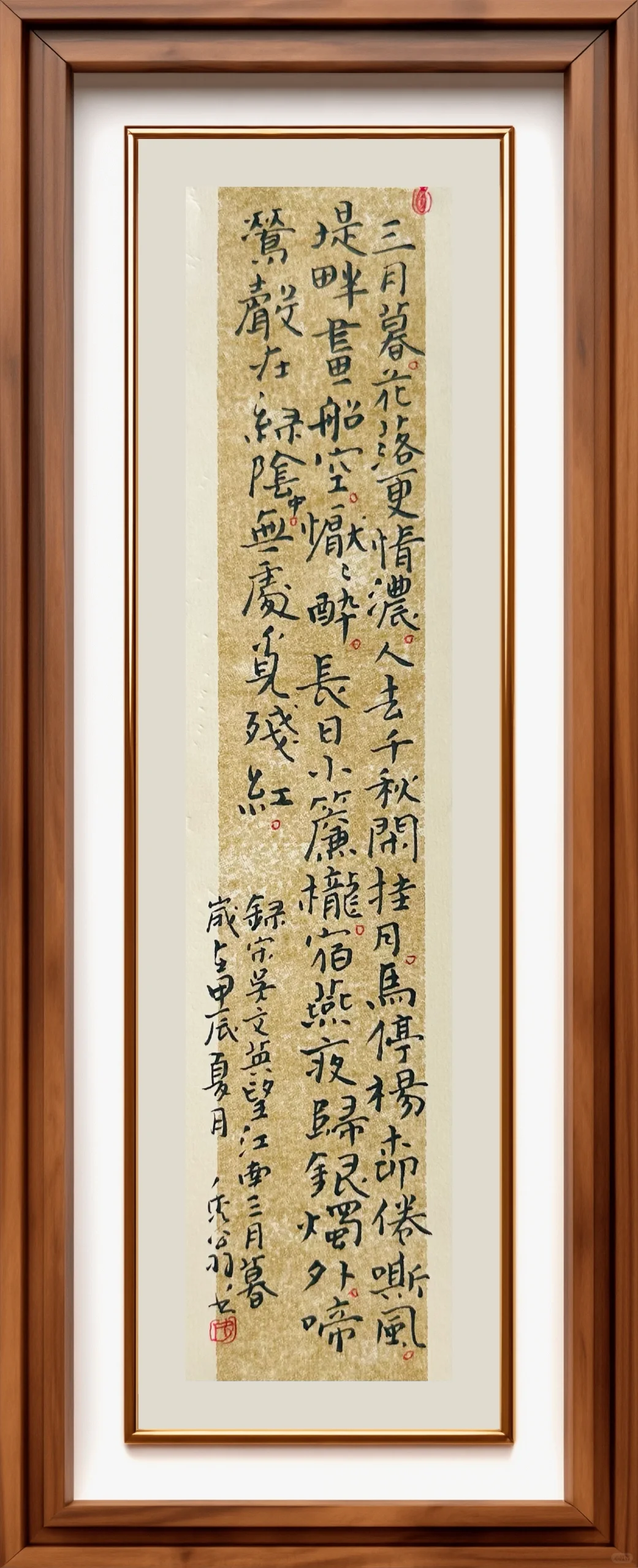

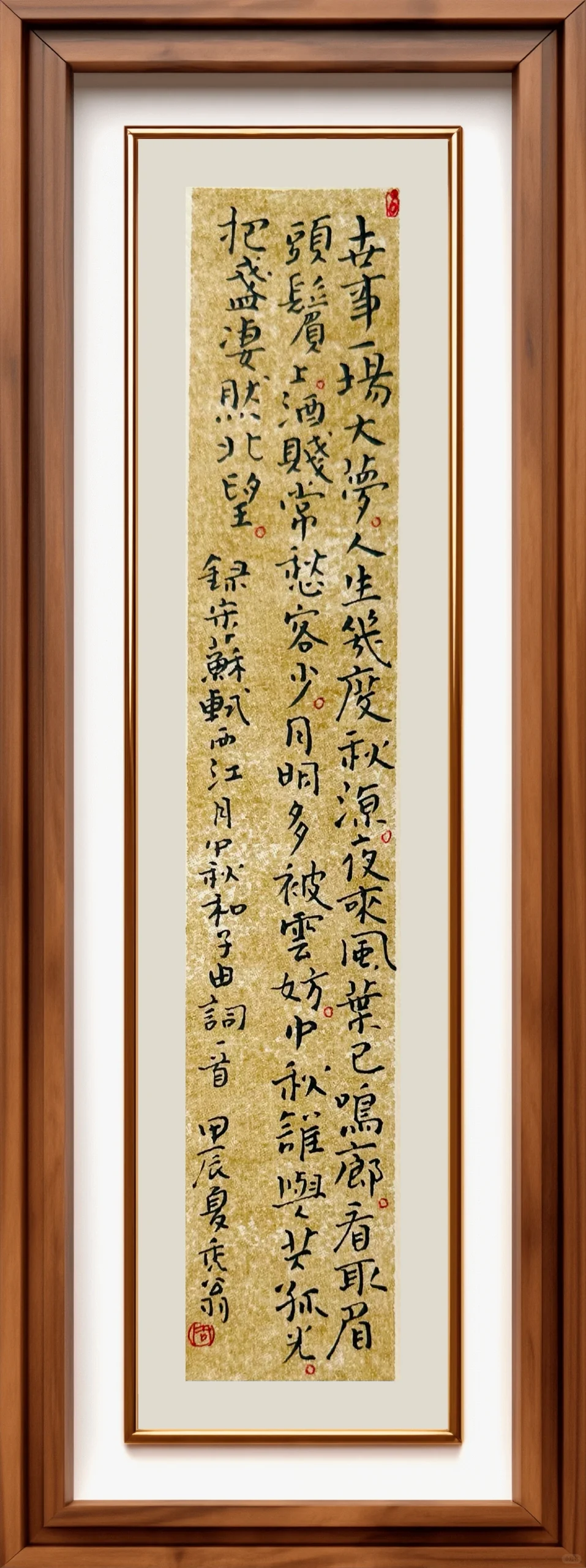

在书法家笔下,对同一范本也有着不同的理解,仅《石门颂》为例,我曾经看到过何绍基、沈尹默、来楚生,肖娴四个临本,风格各不相同,何太沉雄,沈太清劲、来太平实,肖太淡雅,如果一定要分出谁的临本“更像”原刻是很困难的,因为他们都在临写中发挥了自己的艺术风格,是“创作性”的临摹。这样的临摹常常被称为“意临”,这里的“意”实际上包含了两个方面,一是碑帖本身的“意” ,即除去细节以后的艺术特征,二是临书者自己的“意”, 即临书者的理解意识及其原有的艺术素养。

如果抓不住第一个“意”,范本的艺术特征显现不出,那只能算抄书,如果不具备第二个“意”,那么临出的作品必定破绽百出,不足以观。

有一定基础后,只要自己也同样地“放松”对细节的过分“注意” ,抓住其主要精神多临几遍,就会感受到一种豁然相通的东西,这就是临习范本的真正的内在精神。