1914年在北京出生的王世襄,家族数代为官,读古文史。他自小英语一流,但他父母在儿子年幼时,请最好的中文老师教他古文、诗词歌赋,这点火苗种在他心中,长大后,竟成了国学家、民族古物学专家。王世襄在燕京大学国文系毕业,去到西南方当时人称大学问家兼教育部长 傅斯年处投考硕士,面试时,傅斯年第一句问他:

「你在哪里毕业?」答:「燕京大学。」

傅斯年说:「你不配上我这里来!」……王纳闷地走了。

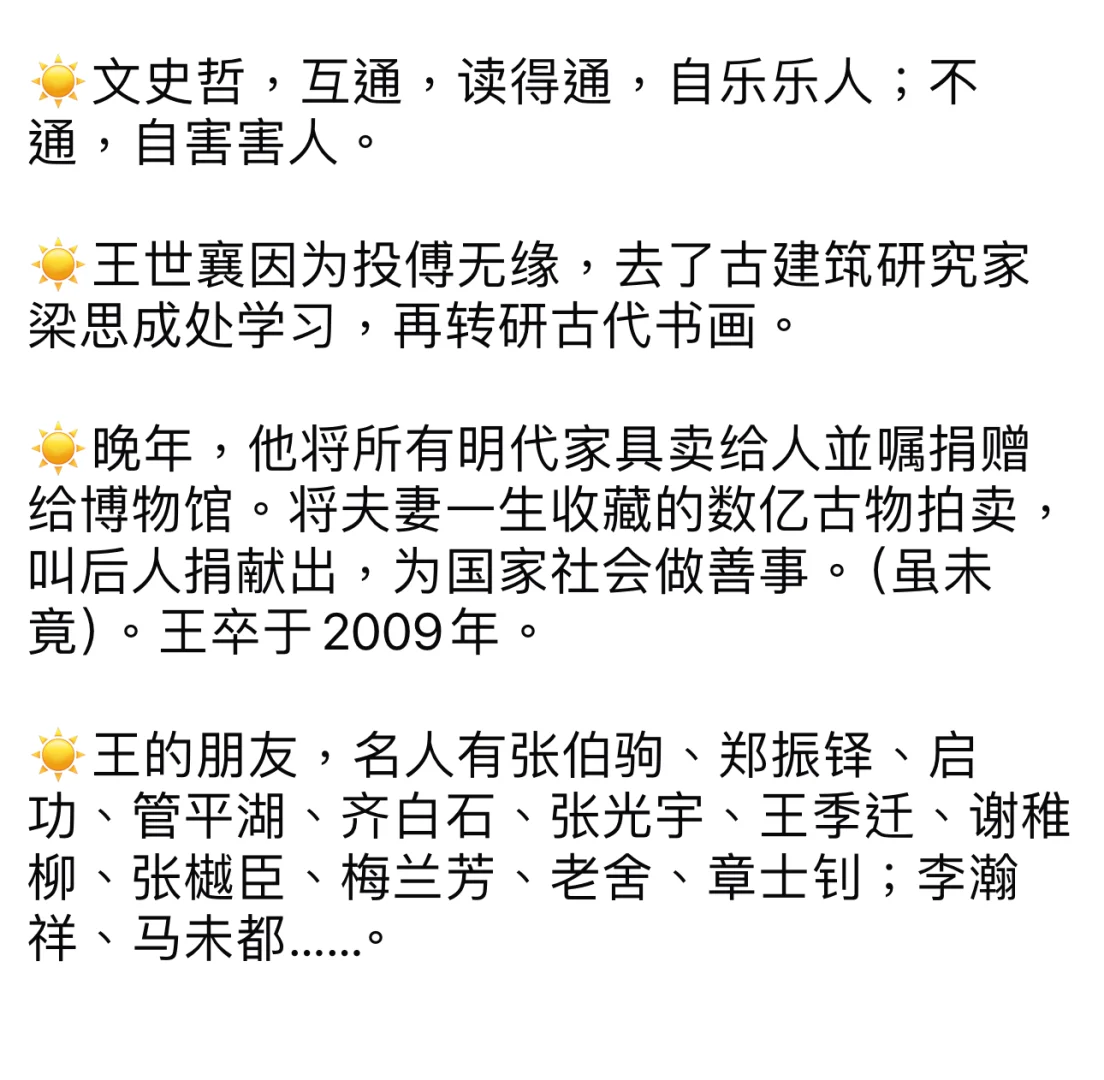

傅斯年与胡适,都读很多古书,但全不通。他们都批评古文化,大胆,因为不通。

屈原曾说:「览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?」

后来偏激傲慢的傅斯年,晚年在讲座中与人辩论,心脏病发而死。文史哲,快不快乐,客观可知。

我曾写过一首诗:《感怀》

煮史烹经挽世颓,

孤俦时亹日光催。

千年国故邈然去,

琴碎香消付锦灰。

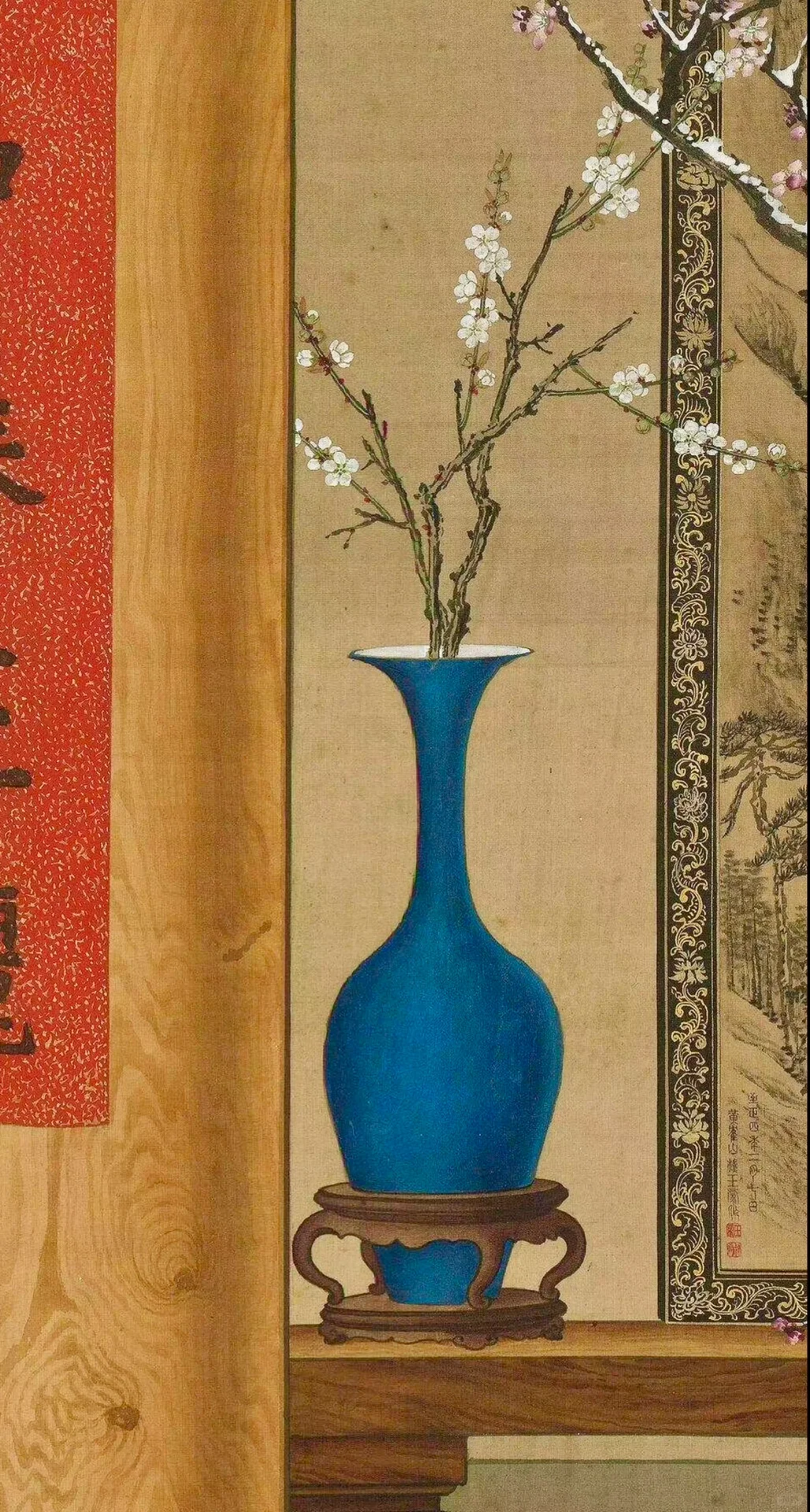

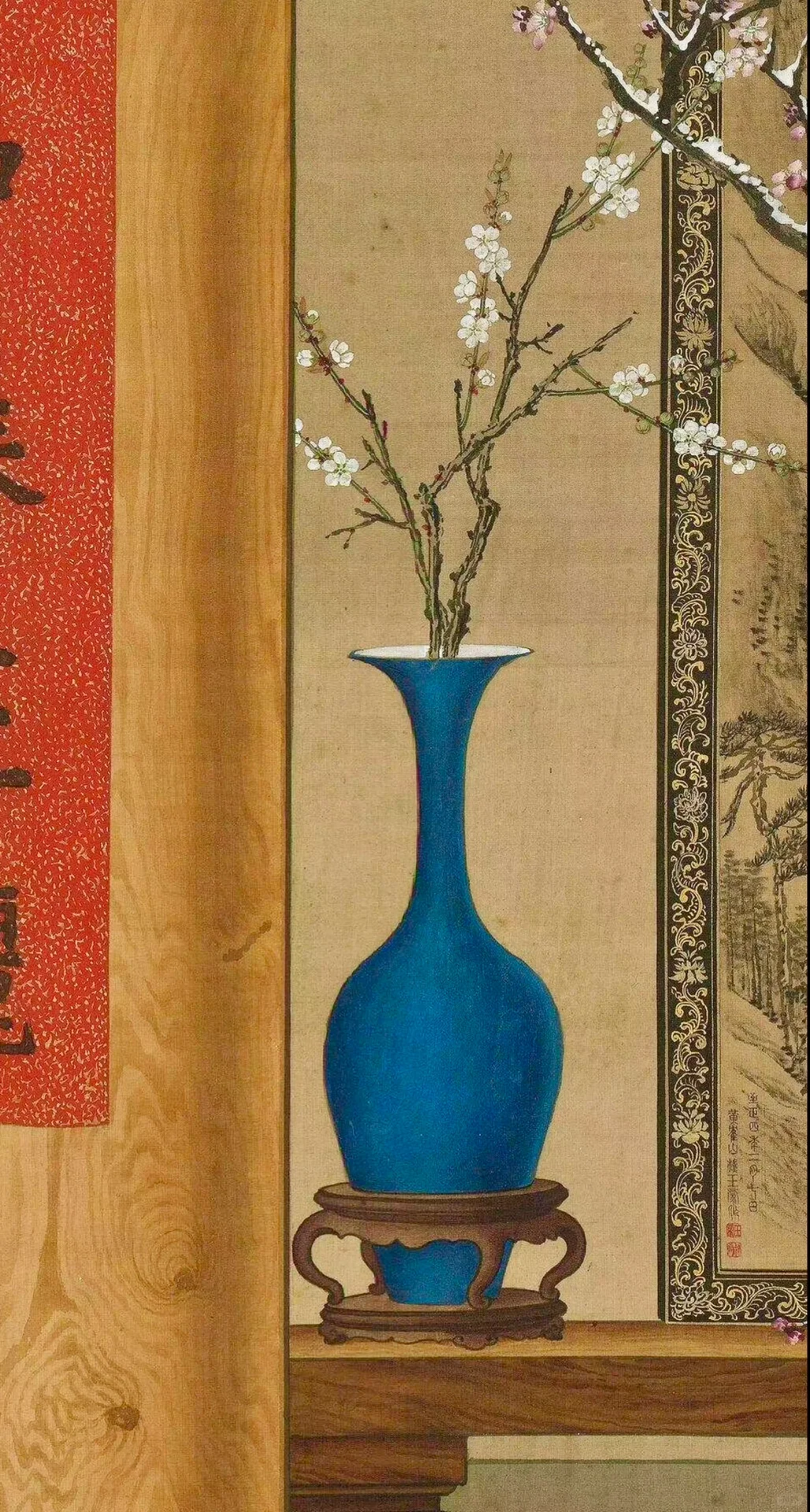

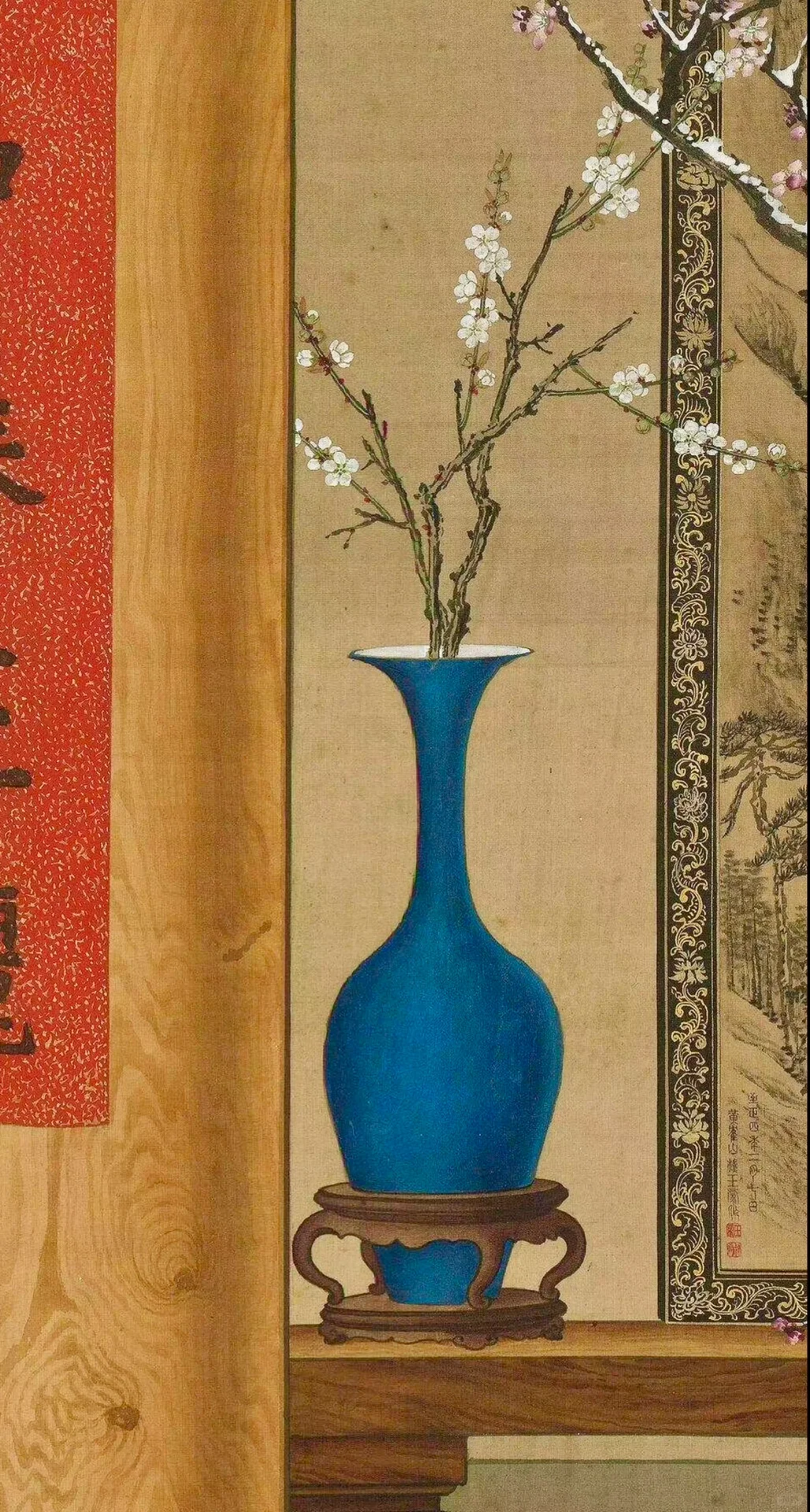

「锦灰」是什么呢?上好丝帛锦缎的灰,好好的珍贵文物被当成垃圾,化成灰了。朋友告诉我:「有一位老前辈的书,已用『锦灰』为名了,叫《锦灰堆》,他就是王世襄!」我知道此事,他已辞世多年了。

1945年王代表中华民国去接收故宫,管理全座皇宫文物、追回几千件战争被盗的文物。1948王世襄拒绝两间美国大学任教机会,留国贡献;文G时遭屈辱,守正随顺。王一生都节衣缩食,在民间破烂堆收文物、研究民间手工艺。名著《锦灰堆》数集。他说文物就是中华古文明的证物,载著文化和历史,也有古人的感情。她的妻子是位画家,好弹古琴,一生为丈夫在案上校对书籍,扶持先生的学问。妻子亡后,他以九十高龄作古诗几百句悼念。生前,任何人去探访他们,都欢欢喜喜,不摆架子、没有脾气。

2003年八十九岁,荷兰亲王亲至他家颁授勋章,有十万欧元,他全损了去建小学。终其一生,都穿旧食廉,安贫乐道,却家有千古珍宝。随顺而心安,利世而有功,这就是真读书人。

王世襄八十九岁时,已盲左目,他听到有一位二十多岁的年青竹艺家在南方时,仍抱病孜孜不倦多次致电又写信予年青人,想扶持这个后俊艺术家,传授所学,光其天赋,这是一种传统长辈的德行。

当世,学生自小不以读古书做基础,读洋书为主,即使长大大量读古书,因心不诚不信,于文只能出傅斯年和胡适,出不了王世襄,于史出不了陈寅恪、钱穆,于哲出不了牟宗三、冯友兰、唐君毅。这是读洋书太过,溺死了古文心的悲哀。

千年国故邈然去,

琴碎香消付锦灰。